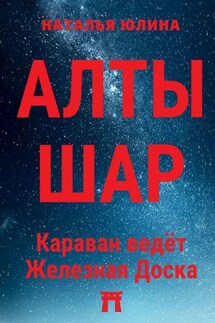

АЛТЫШАР. Караван ведёт Железная Доска - страница 3

«Чем я хуже? Почему мне нельзя так же, как братьям, как любому простому человеку в степи скакать, скакать до изнеможения, до засыпания в седле? Вот и скачи себе. Только внутри каравана. Только внутри всех этих условий, условий, условий. Нельзя – странное слово. Для казаха вдвойне. У русских много бессмысленных нельзя.

Почему нельзя? Может быть, это правда – звезды? Звезды ведут судьбу мою. Я должен доказать, что достоин своего великого прадеда, кровь Аблая не даром течет в моих жилах. Я должен преодолеть все, и тогда судьба выведет меня наверх. Наверх, в гору.

Идешь. Воздух прозрачен, ни тумана, ни испарений. Легкие, почти бесплотные травы, легкие перья облаков. Легкость преодоления. Ты все туманное, мутное, вонючее превзошел, оставил внизу. Оставил овцам, пастухам, женщинам. Здесь другое. Другая радость, другая печаль. Ты приблизился к Богу, Небу, Тенгри.

Тенгри не шутит, и если у тебя мало сил, – ты погиб.

Есть выход, – можешь спуститься. Но если ты покинул выси, жизнь такая рутинная, бренная, бледная. Все, все бессмысленно, безмысленно; бежит, не двигаясь, густеет, а пустота. Но в этой пустоте, внизу твоя мать, ее добрые пальцы, коснувшиеся лица. Отец, братья. Все, все твои. Ты их. Ты – они. Рассыпанные всадники, летящие в разные стороны, у каждого свой путь, но все пути в твоем. Ты – трава, сухая, мертвая, но в дождь живая. Ты – трава, шелестящая, летящая, бьющая, бьющая, пьющая ночной туман, холод. Исчезающая, выжженная трава.

Брось, ты такой маленький, и так страшно все вокруг. Китай. Убьют ведь. Сам хотел. Опасность. Неизвестность. Это все для меня. Это написано в моей судьбе. Я знаю, что справлюсь со всем. Я утру нос этим тухлым гасфортам. Обо мне будут знать в Европе. Елена сойдет с ума, когда я уеду в Париж. Папаша ничего не поймет, ему надо быть старшим султаном, Европа ему безразлична. Федор Михайлович обрадуется. Вот кто теплый человек. Может быть, как он задумал, книгу напишу. Настоящую, как у него».

Так думал Валиханов, теперь купец Алимбай, сидя под большим вроде бы дубом, на всю окрестность единственным деревом, пока его люди распрягали лошадей, отгоняли подальше овец, ставили юрты.

Только начали готовиться на дневную стоянку, а Алимбай уже ускакал. Еще не успело солнце коснуться раскаленным краем остывающей земли, как он появился. Перед ним сидит девушка, почти ребенок, худой и перемазанный грязью, в нечистом халате. Первыми увидели всадницу погонщики овец. Они остановились и зацокали языками. Караван-баши Мусабай улыбался. Алимбай так ничего и не объяснил. Купил ли он девушку, украл ли, или она сама убежала из дома, спутники так и не узнали.

Уже на следующий день она оказалась другой. Не красавица в смысле канонов казахской культуры, но русский глаз был бы поражен скульптурной тонкостью лица, наивным и отстраненным взглядом широко поставленных узких глаз. Девушка прижилась. Пастухи, то ли в шутку, то ли из уважения к Алимбаю, звали ее «апа» – мать.

А в первую ночь он был счастлив. Они отошли от лагеря и наткнулись на огромное дерево перед небольшим холмом. Он говорил девушке забытые, родные слова. Шолпон едва исполнилось тринадцать, но в степи это уже девушка. Девушка с родным запахом, родным голосом.

Постепенно Шолпон сделалась тенью Алимбая. Она боялась остаться без него даже на минуту.

Из всего запаса добра в караване для Шолпон подошла только одежда мальчика-погонщика, сына пастуха. Всадница ничем не отличалась от пастушка, кроме головного убора, платка, под ним она прятала густые длинные волосы. Как все казахи, родившиеся, кажется, на коне, а к семи годам уже настоящие мастера верховой езды, она держалась в седле так, будто ее хрупкое тело вырастало из лошади и в любой ситуации было с нею единым целым. Зато горные тропы и изнурительно долгие переходы она переносила тяжело. Ни одной жалобы от нее никто не слышал, но лицо ее каменело от напряжения и делалось землистым.