Дагестанская кухня - страница 7

Не менее увлекательны в этом плане воспоминания Абдуллы Омарова из Кази-Кумуха, написанные им в 1860 году в городе Тифлисе и опубликованные в том же «Сборнике»:

«Когда мы с отцом приходили домой, ужин всегда бывал готов. … Когда бывал суп, мать наливала его из котла в глиняную чашку; чашку эту ставила она на круглый медный невылуженный поднос, клала на него еще целый горячий хлеб и ляжку баранины, сваренную в супе, потом клала несколько деревянных ложек, и все это ставила перед отцом, который сидел в это время на своем месте. Я садился около отца, а мать напротив нас. Отец брал сначала хлеба и, произнося: «во имя Бога», ломал его на куски, которые клал кругом подноса; потом, вынув из-под кинжала нож, разделял баранью ляжку между всеми. Первый кусок давал мне, а именно предплечевую кость, потом матери доставалась плечевая кость, а себе оставлял лопатку. Если бы он предложил ее мне или матери, мы бы, само собою, не позволили бы себе отнять у отца почетный кусок. Это было бы противу обычая. Точно так же, если бы кто-нибудь из них взял себе мою часть, то этим бы меня обидел. Я мог бы, пожалуй, оскорбиться за такое нарушение моих прав и, чего доброго, оставил бы себя без ужина, в отмщение родителям. Такой ужин, как я описал, считается у лаков роскошью, и хозяева не позволяют себе разоряться на подобные роскошные ужины без особенной причины, как, напр., не для гостя или не в праздничный вечер. Вообще, суп из рису считается лакомством, а баранина, сваренная для того, чтобы придать супу болше вкуса, не съедается за ужином, а откладывается на другой день к обеду или завтраку. Впрочем, у нас в семье, так как отец любил хорошо поесть, подобные роскошные ужины случались нередко и без гостей, и не в праздник.

После ужина мать, с позволения отца, всегда посылала чашку супу, как редкость, какому-нибудь хорошему соседу, от которого и мы иногда получали в свою очередь порцию какого-либо редкого и вкусного блюда, напр.: пирогов с сыром, колдунов, супу из рису или чечевицы. Подобные одолжения в обычае между жителями. Мне случалось нередко слышать на улице, как, напр., одна из хозяек спрашивала другую: «Куда ты?» – «Сегодня, сестра, мы сварили на ужин мяса, и вот я несу к такому-то навар», – отвечала другая, т. е. один навар, без мяса, посылают друг другу, как лакомство…

Поужинавши или позавтракавши, я никого из родителей не благодарил, и от меня не требовали этого, а только благодарил Бога, причем читал наизусть следующую молитву, на своем языке, которой меня научила мать: «Хвала Богу! Да умножится и не уменьшится (подразумевается: хлеб), да не испытаем голода, да не будет недостатка в хлебе и баранах, да будет на хлеб и ягнят хороший урожай, да не настанет для нас день, в который мы позавидуем дыму соседа!… Аминь!» По окончании ужина мать убирала и вымывала посуду, а помои выливала в тот же котел, в котором готовила ужин, и откладывала в сторону, чтобы согреть их на другой день утром, прибавив к ним немного отрубей, и напоить дойную корову…»

Вот такое свидетельство очевидца.

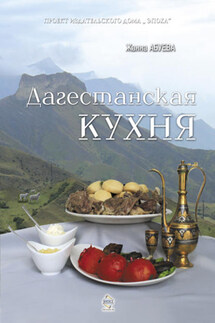

Сегодня уже никто не спорит с тезисом, что дагестанская кухня – это явление. Наша кухня и в самом деле уникальна и неповторима, и каждое из блюд может восхитить не одного гурмана.

Кухню Дагестана можно условно разделить на традиционную и современную. Сколько в Дагестане народов, столько и национальных блюд, старинных и не очень. Прогресс, однако, берёт своё, и дагестанцы, спустившись с гор и выйдя в открытый мир, научились не только ценить по достоинству незнакомые блюда, но и готовить их у себя на кухне.