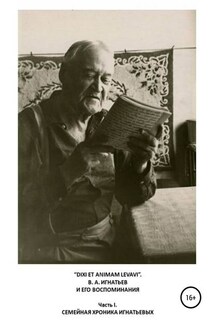

«DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть III. Пермская духовная семинария начала XX века - страница 61

Служители Венеры.414 Юноши обучались в семинарии в возрасте от 15-16 лет до 20-21 года, т. е. в «опасный возраст». Жизнь в общежитии, а в нём жило большинство, скученность содействовала взаимному влиянию как положительному, так и отрицательному, в данном случае – последнему. Обилие в городе «учреждений», обслуживающих служителей Венеры, конечно, содействовало соблазну. Достаточно сказать, что «учреждение» Парфёныча было всего в квартале от семинарии. Отсутствие сдерживающего мотива для осуществления «этого», как это было у девушек, тоже облегчало вступление на эту стезю: сделай – на лице, или в другом месте следа не останется. И всё-таки, к чести наших юношей, надо сказать, что и в этом отношении были только единицы этих «служителей». Среди них были и теоретики применения «этого». Так, Алексей Иванович Ч., например, утверждал, что в известные моменты он испытывал, что его мозг как бы окутывала какая-то пелена, которая мешала ему усваивать богословские науки, и он отправлялся «туда», в место «злачное», как его называли, и что же? У него получалось просветление ума. Среди них были и жертвы этого поступка: болезнь, которая называлась комбинацией из трёх перьев, а самый результат получения её выражался словом «наварил». Такие (на них указывали пальцами) поступали в распоряжение семинарского эскулапа Вениамина Ивановича Селиванова, о котором шла молва, о том, что он когда-то состоял контролёром организмов «сих падших» жертв общественного строя на счёт предупреждения распространения болезней. Он ругался, но по части сохранения тайны от начальства был «могилой».

Служители Тельпсихоры.415 Кто из юношей, если он по-настоящему был молод, не отдавал дань этой богине? Среди семинаристов были, конечно, и «буки», на что, как известно, как на национальную черту указывала и старуха Изергиль в одноимённом рассказе М. А. Горького. В массе же наши юноши были жизнерадостными и любили танцы. В первые же годы нового столетия проходила у нашей молодёжи перестройка системы танцев на новые «лады». Гросфатер уже, можно сказать, ушёл в архив. Неизвестными оставались полька, вальс, кадриль. В последнюю внедрилось новшество – дирижирование на французском языке, по-прежнему, когда исполнялась кадриль, пол в комнате, где танцевали, содрогался, стёкла в окнах дребезжали, вся масса танцующих «в поте лица» выделывала разные фигуры и всё-таки когда раздавался истошный крик «больше жизни» движение ещё усиливалось, а когда «действо» оканчивалось, то все участники танца вытирали пот с лица. В танце проявлялось какое-то буйство, азарт. И вот на смену ему, этому буйству, стали приходить новые танцы: более спокойные, более ритмичные, более грациозные: па-де-карт, па-д`эспань, па-де-патинер, русско-славянский, полька-бабочка и др. Внедрялись они по двум линиям: некоторые по линии семинарии, а другие по линии епархиального училища. Как это делалось по первой линии? Всегда находились пионеры того или другого танца, которые охотно передавали своё искусство другим. Инициативу брали на себя старшие – женихи. В большую перемену вечерних занятий объявляли: «ребята, в зал на танцы!» И здесь, где в комнате на потолке изображены были четыре евангелиста и расписан текст из евангелия Иоанна Богослова, происходило разучивание новых танцев под пение, например, па-де-патинер под пение «Шуми, Марица…» А потом «это» переносилось уже домой, в деревню, причём под видом, изысканной манеры обращения: например, какой-нибудь деревенской красавице со словами: «разрешите Вас ангажировать на тур вальса?», а красавица, скромно потупив очи, отвечает: «я не умию и при том потию». Как не вспомнить при этом сатиры бессмертного Фонвизина!»