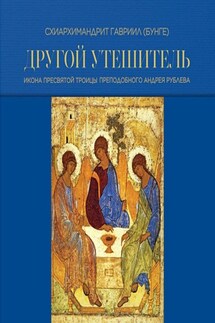

Другой Утешитель. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева - страница 2

Вместе с тем он столь же реалистически сознает и необходимость в точном и связном богословском истолковании иконы Андрея Рублева, ведь именно русское иконописное искусство, гораздо более строгое, чем романское и готическое сакральное искусство на Западе, воспринимало само себя, да и всей православной традицией воспринималось как богословски ответственное и осознающее эту свою ответственность исповедание веры. С монашествующими художниками (как и со всей монашеской братией) православное вероучение говорило языком богослужений суточного круга и литургии, языком канонических песнопений, гимнов и евангельских чтений. И этому особенному языку подход Гавриила (Бунге) соответствует в полной мере.

Что же еще стоит сказать? Быть может, выразить сожаление по поводу того, что с русской стороны, несмотря на множество искусствоведческих, религиоведческих, да и собственно богословских попыток, ничего равноценного свершено не было? Или, напротив, искренне, от чистого сердца порадоваться тому, что икона, которая для всякого верующего русского человека являет собой святыню, знамение и символ Святой Руси, так глубоко понята, так прекрасно истолкована западноевропейским монахом-бенедиктинцем? Пожалуй, последнее.

А теперь я простодушно прошу простить меня за чересчур личное признание: когда судьба даровала мне возможность лично встретиться с Гавриилом Бунге, которого я прежде знал только по его книгам, я с восхищением внимал его словам, которые свидетельствовали не только об истинной, неподдельной любви к православной традиции, но и о поразительно верном понимании своеобычности русского Православия и того состояния, в котором оно ныне пребывает, – казалось, он смотрит на него изнутри.

В действительности же этот понимающий взгляд, если придерживаться формальной точности, приходит все-таки «извне» и благодаря самой своей направленности преодолевает всякие национальные, культурные и конфессиональные различия. Именно поэтому и книга эта есть нечто гораздо большее, чем просто выдающийся научный подвиг или драгоценное духовное наставление. И я беру на себя смелость утверждать, что в ней говорится не только об иконе Святой Троицы Андрея Рублева, но и, ad intentionem, о зримо выраженном в ней молитвенном умысле двух святых мужей, Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Молитвенный же их умысел – это всеобщее воссоединение (что в церковнославянском тексте литургической молитвы обозначается как «соединение всех») – под сенью «нераздельной Троицы». И я надеюсь, что книга, как и икона, о которой она повествует, обернется победой над «ненавистной враждой мира сего», утешит тех, для кого всеобщее воссоединение является сокровеннейшим делом, послужит неугасимой лампадой, освещающей путь к цели, которую в молитве, именуемой Первосвященнической, определяет Сам Иисус Христос:

Ut omnes unum sint! Да будут все едино (Ин. 17:21)!

Сергей Аверинцев

Москва, в праздник святого Василия Кесарийского, 1993 г.

Введение

Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, во все времена вызывала огромнейший интерес. Летописные тексты повествуют об обстоятельствах ее возникновения, один из Церковных Соборов включает ее в число канонических образцов, современные авторы посвящают ей свои богословские, исторические и искусствоведческие исследования, количество которых постоянно множится. Само изучение этой сопроводительной литературы стало уже отдельной отраслью науки