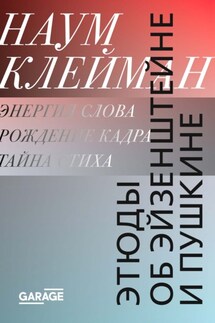

Этюды об Эйзенштейне и Пушкине - страница 23

Отсутствие не столько хлеба, сколько не менее насущной потребности – уважения человеческого достоинства и равноправия – есть истинная причина протеста потёмкинцев. Это подчеркивает молитва «Отче наш», уравнивающая господ и рабов пред лицом Всевышнего. Тем оскорбительней их общественное неравенство. Поэтому смиренные слова о «хлебе насущном», выведенные на офицерской тарелке, вызывают праведный гнев Молоденького. При угрозе расстрела товарищей по команде – братьев во Христе по господствующей вере – гнев матросов перерастает в беспощадную месть офицерам.

И, увы, отмщение может пасть до мародерства, до суетной гордыни, до мелкого самозванства: пасть ниже «уровня раба» – до «уровня червя» прогнившего социального строя. Мгновенная реакция Матюшенко пресекает моральное прегрешение матроса – лаконичной метафорой фильм указывает на опасность движения Человека к нижнему «пределу».

В таком случае название первого акта «Люди и черви» выходит далеко за пределы исходной фабульной ситуации – возмущения матросов червивым мясом.

Быть может, поэтому типаж Молоденького так далек от классического, идеализированного образа Мученика или Героя. Наоборот, на лице типажа Ивана Боброва, игравшего эту роль, ясно читаются инфантильность, наивность, даже робость.

Но есть и у него момент приближения к другому пределу – момент (образом Пушкина говоря) «страшного прояснения мыслей». За смиренными словами молитвы на офицерской тарелке перед матросом разверзается бездна царящих в России грехов – фарисейства, лицемерия, лжи, с которыми Человеку невозможно мириться.

Разрушение тарелки – жест преодоления человеком своего Рабства.

Финал первого акта «Потёмкина» – момент преображения Раба в Свободного Человека, одним из символов которого в европейской культуре стал «Дискобол» Мирона.

Надо поднять голову…

Что же касается моей точки зрения на кино вообще, то я должен прежде всего признаться, что под кино я понимаю тенденцию и не что иное, как тенденцию. Без ясного осознания того, зачем фильм, – нельзя, по моему мнению, и начинать работу… Мы повышаем у зрителя напряжение страсти, значит, мы должны дать ему выход и проводник энергии – вот он-то и есть Тенденция. Уклонение от тенденции, рассеивание энергии я считаю величайшим преступлением нашей эпохи. Больше того, мне представляется, что тенденция есть огромная художественная возможность сама по себе, она отнюдь не всегда должна быть столь политичной, столь осознанно политичной, как в «Броненосце». Если же она полностью отсутствует, если к кинематографу относятся как к игре для убийства времени или средству для убаюкивания и усыпления, то это отсутствие тенденции кажется мне прикрытием другой тенденции – все якобы прекрасно и можно удовольствоваться этой жизнью на земле.

Из статьи «С. Эйзенштейн глазами С. Эйзенштейна, режиссера фильма „Броненосец „Потёмкин“» в газете Berliner Tageblatt от 7 июня 1926 года

К чему предназначал он себя? Чего хотел? Выставить со временем ученость свою? Нет! Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления (tendence)…

Из статьи А Мицкевича на гибель А. С. Пушкина во французском журнале Le Globe от 25 мая 1837 года

Монтажный ряд кадров эпизода «Вакулинчук решается» из второго акта «Драма на Тендре»

Изабелле Германовне Эпштейн

На бумаге остановлен маленький фрагмент из второго акта фильма – «Драма на Тендре»: тридцать шесть последовательных фотограмм.