Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» - страница 57

Короткий отпуск в Москве с женой – и снова Суворов прибывает на Волгу. Продолжается его миссия по искоренению мятежа. Суворов энергично добивал «остатки пугачёвских шаек» и боролся с башкирской смутой. Любопытно, что отец героя башкирского восстания Салавата Юлаева в 1772 году участвовал в боевых действиях русской армии против польских повстанцев. И Салават, и его отец оказались в рядах бунтовщиков, а в конце ноября 1774 года были арестованы отрядом поручика В. Лесковского. В разорённых войной областях начался голод. Панин и Суворов приняли меры к смягчению последствий бойни: устраивались провиантские магазины. Для пострадавших губерний – Нижегородской и Казанской – Панин на казённые деньги закупает 90 000 четвертей хлеба. Торговцев, повышавших цены на хлеб, считали мародёрами и строго наказывали, как в военное время – вплоть до смертной казни. Крестьянам простили недоимки – и начали взимать с них подати с сентября 1774 года «с чистого листа». Если бы не эта деятельность Панина и Суворова, вряд ли пугачёвщина была бы искоренена. Ведь на место одного самозванца мог прийти другой – как это случалось в Смутное время XVII века. О предпосылках смуты немало рассуждал и новый знакомец Суворова – гвардии поручик Гаврила Романович Державин. Суворов был доволен его активностью в деле поимки Пугачёва, и образ мыслей просвещённого офицера пришёлся генералу по душе. В письме казанскому губернатору Державин прямо называет причину пугачёвщины – «грабительство или, чтоб сказать яснее, безпрестанное взятничество, которое почти совершенно истощает людей».

Свидетелем того, с каким почётом Панин принимал в Симбирске Суворова, был генерал-майор Павел Сергеевич Потёмкин – троюродный брат будущего князя Таврического, к тому времени – влиятельного противника панинской партии. Потёмкин не подчинялся Панину, в бунташных краях установилось двоевластие. Проводя следствие по делу Пугачёва, П. С. Потёмкин посчитал за благо интерпретировать Екатерине события тех дней в невыгодном для Суворова духе. И никакого Андреевского ордена!..

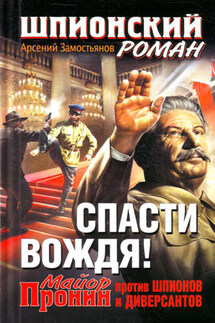

Рисунок Николая Самокиша

Наконец, было решено провозгласить победителем Пугачёва полковника Михельсона (действительно разгромившего войска самозванца). Ценивший Суворова Г. А. Потёмкин всё-таки предложил императрице наградить старательного генерал-поручика. Сохранившийся письменный ответ императрицы был резок: «Голубчик, Павел (Павел Потёмкин. – А.З.) прав: Суворов тут участия более не имел, как Томас, а приехал по окончании драк и по поимке злодея». Сравнение с Томасом – комнатной собачкой Екатерины – звучит обидно. Острота императрицы, конечно, была подхвачена столичными кругами. Так была нанесена Суворову одна из придворных ран, которые, по признанию полководца, болели сильнее боевых… То были годы возвышения Григория Александровича Потёмкина – суворовского соратника по первым кампаниям Русско-турецкой войны, который станет смело выдвигать Суворова для великих дел.

Наградой за поволжскую кампанию для Суворова стало только милостивое письмо императрицы от 3 сентября – когда она получила известие о спешном появлении героя Туртукая в районе пугачёвского восстания. Да ещё Екатерина пожаловала ему две тысячи червонцев. За службу верой и правдой в условиях гражданской войны это награда пустяковая…

Череда обидного непризнания заслуг Суворова продолжилась: Гирсов, Козлуджи, Пугачёв… И в 1781-м он будет вспоминать эти печальные обстоятельства в письме к одному из самых доверенных своих корреспондентов, Петру Ивановичу Турчанинову, правителю канцелярии Потёмкина: