Как путешествовали по Российской империи в XIX веке - страница 3

Экипажи XIX века условно делились на легкие городские и более массивные дорожные, в которых можно было разместить багаж, а иногда даже поспать. Последних существовало несколько видов. Самым простым транспортным средством была обычная телега, «дно и боковые стенки которой делают ее похожей на большое корыто на колесах»9 – ею периодически пользовались путешественники, которые ехали на перекладных, так как на почтовой станции или в деревне не всегда можно было арендовать что-то другое. Впрочем, иногда и можно было, но все равно норовили подсунуть телегу: «Я быстро соглашаюсь, и потому мне приходилось ездить на черт знает чем, платить иногда вдвое, ждать по целым часам… Стал я не соглашаться и не верить – и бокам моим стало легче. Например, запрягут не возок, а простую, тряскую телегу. Откажешься ехать на телеге, упрешься, и непременно явится возок, хотя раньше уверяли, что во всей деревне нет возка», – писал А. П. Чехов10. В общем, телегой пользовались в крайних случаях – транспорт хоть и надежный (корыто на четырех колесах в случае чего починить гораздо проще, чем навороченную карету), но очень неудобный.

Больше всего среди людей небольшого и среднего достатка были распространены разной степени удобства кибитки, тарантасы и брички. Кибитка представляла собой, по сути, телегу, над которой на дугах натянута кожа или ткань (изначально «кибиткой» называлась только получающаяся сверху палатка, а не все транспортное средство). Кибитка могла быть обита войлоком, а внутри – выстлана пуховиками11, мехом, одеялами или соломой, на которых валялся пассажир; поскольку эти экипажи обычно делались безрессорными12, куча чего-нибудь мягкого была обязательным условием, иначе можно было отбить себе на бревенчатых дорогах все части тела. Именно в таком экипаже отправился в путь герой «Капитанской дочки» Петр Гринев: «На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства»13.

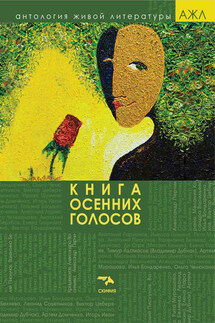

В. А. Соллогуб. Тарантас. Рисунок с обложки книги. Издание 1845 г.

«Чем-то средним между стрекозой и кибиткой» очень точно В. А. Соллогуб назвал тарантас – безрессорную повозку, обычно напоминающую небольшую палатку (правда, иногда с окошками), стоящую на длинных дрогах14. Похожий образ рисует и Льюис Кэрролл: он пишет, что этот экипаж «имеет такую форму, которую приняло бы старое ландо, если бы почти в два раза удлинить его корпус и убрать рессоры»15. Сидений в тарантасе, как и в кибитке, не было, а дно его выстилали соломой или укрывали пуховиками:

«Да бишь, скажи, что под тебя подложить, перину или тюфяк?

– Как? – с ужасом спросил Иван Васильевич.

– Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфяк или перину?

Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе»16.

На тарантасе пробирался через Сибирь ехавший на Сахалин Чехов – причем, на самом примитивном, не крытом, под проливным дождем и снегом.

Бричка17 (или «брика») отличалась от кибитки и тарантаса тем, что там ехали сидя. Она могла быть открытой, но чаще встречались полузакрытые модели, кузов которых выглядел, как правило, довольно солидно: верх (плетеный, деревянный, кожаный) мог быть с окошечками «определенными на рассматривание дорожных видов»