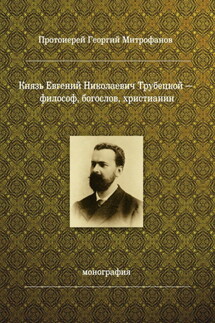

Князь Евгений Николаевич Трубецкой – философ, богослов, христианин - страница 3

«В разбираемом учении, – писал Е.Н.Трубецкой, – мы уже отметили… сочетание противоположных крайностей – отрицание разума и веры в него. С этим связывается у Ницше противоречивое отношение к философии… Он заявляет себя врагом всякой метафизики; и, однако, не трудно доказать, что у него есть множество метафизических построений, притом построений довольно плохого качества. Во-первых, сущее… определяется у Ницше рядом отрицательных положений: оно бессмысленно, бесцельно, в нем нет разума. Кроме того, Ницше дает ему ряд положительных определений: оно есть беспрерывный процесс. В устах мыслителя, который отрицает возможность познавать какие-либо вечные истины, в особенности странно звучит признание вечности мирового движения, вечности круговорота жизни… Самое учение о вечном круговороте жизни… – один основных тезисов философии Ницше – выводится им… из закона постоянства или вечности мировой энергии. Отрицая причинность, он вместе с тем пытается свести мировой процесс к его первоначальной вечной причине… Одним словом, вся философия Ницше обусловлена применением к сущему тех самых категорий разума, которые он отрицает»[12]. Приведенная пространная цитата из книги Е.Н.Трубецкого выразительно демонстрирует обусловленное высокой интеллектуальной культурой русского мыслителя стремление разрешать любые, в том числе и художественно «закамуфлированные» – как это часто имело место в творчестве Ницше – философские вопросы, оставаясь в рамках традиционной философской проблематики.

Один из наиболее не только философски образованных, но и философски мыслящих деятелей русской культуры Е.Н.Трубецкой, начиная со своего исследования о Ницше, стремился последовательно противостоять губительному для развития русской философской традиции иррационализму, представлявшему собой творчески бесплодную реакцию западной философской мысли на духовно опустошивший ее абсолютный рационализм нового времени.

Во многом благодаря своим обширным познаниям в области истории мировой философии, не впадая в крайности онтологического мифотворчества или гносеологического нигилизма, столь свойственного многим его философствовавшим современникам, Е.Н.Трубецкой попытался всесторонне осмыслить уже сложившуюся в России философскую традицию и конкретно выявить содержавшиеся в ней реальные творческие потенции. Философ был искренне убежден в наличии у русской философии перспективы органичного вхождения в мировую философскую культуру, минуя мировоззренческие издержки европейского рационализма и не разрывая ее духовных связей с православной традицией. Глубоко закономерным в этом отношении явилось обращение Е.Н.Трубецкого к творчеству крупнейшего русского философа ХIХ века, всесторонне обозначившего, хотя во многом и не развившего многообразие тем русской религиозно-философской мысли – Владимира Сергеевича Соловьева. Фундаментальный двухтомный труд Е.Н.Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева», опубликованный в 1913г. и до сего времени остающийся непревзойденным шедевром историко-философского исследования в русской философской литературе, явился результатом многолетних раздумий Е.Н.Трубецкого над творческим наследием великого русского мыслителя, и религиозными исканиями своего друга и единомышленника[13].

Последовательно воссоздав жизненный путь и творческую эволюцию В.С.Соловьева, Е.Н.Трубецкой сумел не только всесторонне изобразить, но и систематически изложить поистине необъятную и подчас весьма эклектично представлявшуюся самим мыслителем философскую проблематику В.С.Соловьева, тем самым, по существу, продолжив и во многом завершив творческую деятельность великого философа, так и не успевшего при жизни привести в законченную систему свои философские воззрения. Несомненно, что успешному осуществлению этого выдающегося творческого замысла во многом способствовала мировоззренческая близость обоих философов, неоднократно подчеркивавшаяся Е.Н.Трубецким. Так, в одной из своих статей, явившейся своеобразным послесловием к книге о В.С.Соловьеве, Е.Н.Трубецкой отмечал: «При более близком знакомстве с моими воззрениями читатель не может не заметить, что от Соловьева перешли ко мне его основные воззрения: все основные понятия моей философии – учение об Абсолютном как Всеедином, о втором Абсолютном, о Богочеловечестве, о Софии, о мировой душе, о душе человеческой и т. д. частью целиком соловьевские, частью же представляют собой переработку его учений; при этом философия его последнего периода мне настолько близка, что здесь я пытался только договорить то, чего не успел высказать или продумать до конца почивший мыслитель»