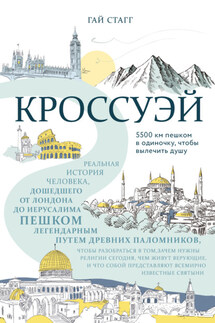

Кроссуэй. Реальная история человека, дошедшего до Иерусалима пешком легендарным путем древних паломников, чтобы вылечить душу - страница 10

Кропоткин, дальний потомок Рюриков, средневековых правителей Руси, родился в Москве в 1842 году, в двадцать стал офицером имперской армии и исследовал для Русского географического общества Маньчжурию и Сибирь, а позже – Скандинавию. В тридцать он объявил себя анархистом и примкнул к социалистическому кружку «чайковцев», спустя два года его арестовали за революционную пропаганду и заточили в Петропавловской крепости на окраине Петербурга, он бежал, укрылся в Женеве, жил там до 1881 года, потом его изгнали и оттуда, а вскоре, во Франции, обвинили в принадлежности к организациям, ведущим подрывную деятельность, и приговорили в пяти годам заключения в Клерво.

Обо всем, что ему довелось пережить, Кропоткин рассказал в книге воспоминаний – «В русских и французских тюрьмах». Во время его заключения в бывшем аббатстве содержалось то ли полторы, то ли две тысячи заключенных. В главном отсеке обрабатывали металл – делали железные койки, мебель, подзорные трубы, рамы для картин. Там же размещались мастерские, где выделывали бархат, суконную ткань и холст, мукомольные мельницы и дворы для рубки известняка, песчаника и мела. Четыре паровых двигателя, питавшие тюрьму энергией, грохотали день и ночь, окутывая долину дымом сотен труб. «Мануфактурный город», как писал Кропоткин.

И поразительно, насколько жизнь заключенных совпадала с жизнью монахов. Узники спали в бараках, носили одинаковые серые одежды, ели хлеб и овощи, трудились по шесть дней в неделю – с перерывами на молитву и обучение – и даже соблюдали обет молчания.

Аббатство Клерво было таким с первых дней.

Монастырь основал в 1115 году молодой дворянин по имени Бернар, монах-цистерцианец. Он прославился фанатичной аскезой и устроил жизнь в аббатстве по своему образу и подобию. Обитель стояла в далекой долине, среди болот и лесов. Суровый облик зданий. Жесткая дисциплина. Непрестанный труд. Монахи просыпались в четыре утра, работали по шесть, а то и по семь часов в день, столько же молились и нередко ложились спать голодными – а то и вовсе не спали. Да, это звучит жестоко. Но такое сочетание труда и размышлений обрело неимоверную славу. До Бернара цистерцианцы жили подаянием. К концу его дней они расширялись быстрее всех европейских монашеских орденов. Акцент на самообеспечении сделал братьев прекрасными ремесленниками, скотоводами и механиками; их монастыри превратились в процветающие фабрики и фермы. В некоторых использовали водяные колеса, чтобы дробить зерно, просеивать муку, валять сукно, дубить кожу и рубить лес; в других были шахты, плавильни и кузницы, где отливали свинцовые трубы и кровлю, ковали железные инструменты, детали, посуду, столовые приборы, подковы, плужные лемеха…

Для Бернара труд имел ясную моральную цель. Он держал монахов в смирении, а монастырь – в независимости от мира. А именно в том, чтобы оставить мир, цистерцианцы и видели кратчайший путь к спасению.

Петр Кропоткин верил в абсолютно иные истины. Забвение собственной воли, отказ от возможности выбирать – для него это означало не обретение, а гибель свободы. В памфлете «Тюрьмы и их моральное влияние на узников» князь писал: «В тюрьмах, как и в монастырях, все делается для того, чтобы убить человеческую волю». В мемуарах он пошел еще дальше, сравнив пленников Клерво с машинами. Это ярчайшая метафора для отражения жизни в замкнутом пространстве – будь то тюрьмы XIX столетия или средневековые обители с их промышленным производством и механистическим подходом к морали… и все же монастырь отличается от тюрьмы, и это очень важное отличие. Да, монах, вступая в орден цистерцианцев, отрекался от своей воли – но, в отличие от узника, совершал этот выбор сам. В тот день, у стен тюрьмы, я не мог понять, зачем кому-то вообще делать такой выбор. Но за время, проведенное там, я сумел узнать одно: паломничество было частью ответа.