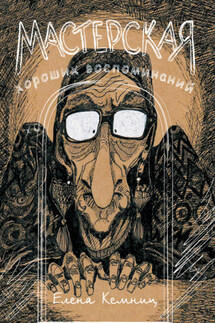

Мастерская хороших воспоминаний - страница 3

И меня кормили, а я радовалась. С тех пор я люблю кролика тушёного, корочки от сала, топлёное масло, да ещё намазанное на хлеб, грибы, чёрную икру и перепелиные яички.

Но мой анализ… это объективная реальность, и его увидел доктор. И срочно выслал уже известную медсестру на дом, со строгим указанием выяснить причину изменений в анализе.

Медсестру провести было нельзя! Она вывела нас на чистую воду сразу и объяснила, что если чего-то нельзя, то значит нельзя. Она была сурова и тверда.

Выздоровела я уже в марте. Слабенькая и отощавшая, вышла я во двор, и ко мне с радостным воплем устремился мой друг, проведший зиму без меня, но не забывший нашу дружбу.

Такая вот история.

Позднее я, будучи студенткой медицинского института, работала в патологоанатомическом отделении. И меня удивило, что из нефрологии не раз и не два поступали к нам экзитировавшие[1] пациенты (ну вы поняли), молодые, обоих полов, что получали ранее лечение по поводу внезапно возникшей острой почечной недостаточности, в лечении которой не помогло ничего, даже гемодиализ. Они были моими ровесниками. Это как-то напрягало.

Я обратилась со своим наблюдением к доценту с кафедры патологической анатомии и гистологии, а он ответил, что в детстве, в году эдак в 1969–1970, они перенесли скарлатину, вызванную, по всей видимости, одним и тем же штаммом стрептококка, осложнением которой явился, по его мнению, так называемый казуистический нефрит, и он не проявлял себя до сей поры, а потом жахнул внезапно, коварно, неотвратимо, и помочь было уже нельзя. Так-то вот. Господин доцент сказал, что его радуют мои внимательность и вдумчивость. Я, видимо, переменилась в лице, потому что он поинтересовался моим самочувствием. Я же сообщила, что я из клуба «скарлатинщиков» конца шестидесятых, как и эти молодые кадавры, упокой господи их души, которые недавно были нашими клиентами, так сказать. Доцент засуетился, уговаривая меня не волноваться, и мы пошли, по его настоянию, в сторону клинической лаборатории и УЗИ-отделения, где в его присутствии он попросил выполнить мне ряд анализов. Сделали УЗИ почек, взяли кровь «на всё про всё», как это говорится, а также ту самую «мочичку», чтоб убедиться в том, что хоть я и член клуба «скарлатинщиков», но здорова и крепка, а также проживу долго и счастливо много-много лет. Заодно он извинился за то, что повёл себя вот так некорректно со своими выводами, мол, а ещё доцент! В том смысле, что этика, деонтология и всё такое… Анализы пришли изумительные, и мы оба успокоились.

Ничего плохого не произошло, как видите. Ни тогда, ни позднее.

На прощание скажу, что болела я скарлатиной ещё раз (да, да!), снова в тяжёлой форме, и снова ничего не произошло. Ни тогда, ни потом, как и в прошлый раз. Видно, у Создателя на меня другие планы.

Куличи

В Баку весна – это буйство свежей листвы, цветение, ветра, гонимые облака, мегатонны солнечного света и пенный бушующий Каспий. Старый город (его так хорошо показали в фильме «Бриллиантовая рука»), бульвар и бакинские дворы – вот портрет моей родины. В одном из таких дворов и жила я, с бабушкой и дедушкой. Старая гвардия. Порядочные люди. Оба коммунисты и фронтовики. Соседи и друзья их, старики, как мне тогда казалось… А им, многим, и шестидесяти тогда не было! Какие же они старики? Двор – малый СССР. Мой дед – украинец (правда, по некоторым причинам из семейных преданий он знал, что он наполовину поляк), дружил с Велвелом Юдовичем Абрамсоном, а моя бабуля дружила с его супругой Златой Соломоновной, ну, а я – с их внуками, Илюхой, Димкой, Женькой и сестрицей Галей (г – на украинский манер). И вообще, бакинец – это была национальность, а Баку, в нашем представлении, был столицей мира.