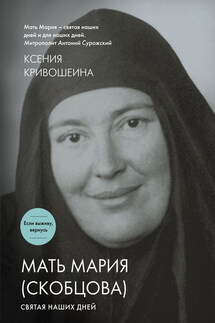

Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней - страница 23

Тогда она не поверила старику. Прошли годы, и смерть дочери Насти высветила многое, в чем она заблуждалась: «О чем и как ни думай, – больше не создать, чем три слова “любите друг друга”, только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть». Эти строки можно считать поворотными, началом нового пути, к которому она так долго внутренне готовилась, шла ощупью, ошибаясь и разбиваясь в кровь. Но это будет в 1934 году в Париже…

Как бы ни сложилась в ближайшем будущем жизнь Елизаветы Пиленко, можно предположить, что ее эсеровские увлечения, желание «исправить мир» и стать «по-большевистки справедливее и лучше» в конце ее трудного пути радикально изменились. Хотя по внутреннему настрою ей, конечно, было по пути с его критиками – Н. Бердяевым и Г. Флоровским, – они ей были ближе, чем обер-прокурор. Хотя уроки и мысли своего старшего друга, которые она по молодости отвергла, ей пришлось отчасти признать.

Для понимания принципов, на которых стоял Победоносцев, лучше всего служат его письма к Екатерине Федоровне Тютчевой (1835–1882) – дочери поэта, жившей в Москве. Сам Победоносцев – внук московского священника, сын университетского профессора и сам бывший профессор – чувствовал себя неуютно в чиновно-аристократическом Петербурге; политические взгляды большинства окружавших его людей были ему чужды или просто ненавистны. Победоносцев считал, что церковь и вера – основы государства.

Можно предположить, что обер-прокурор был очень одинок. Отшельник-«диссидент» искал слушателя и, может быть, единомышленника, в Лизе он увидел живую мысль, и вполне надеялся развить в ней свое представление о России, которая к этому времени уже ускользала из его рук. Все, что копилось и таилось в душе Победоносцева, изливалось в письмах не только к Лизе, но и к другой московской корреспондентке. Письма к Тютчевой позволяли Победоносцеву окунуться в атмосферу близкой его сердцу Первопрестольной. Тютчева была близка ему и по взглядам, и по родственно-дружеским связям – она вращалась в кругах славянофильской ориентации, к которым тяготел и Победоносцев; ее родная сестра Анна Федоровна была замужем за И. С. Аксаковым – видным славянофилом, однокашником Победоносцева по Училищу правоведения.

Он писал ей: «Итак, к чему ведут все настояния наших идеалистов о провозглашении того, что они называют свободою в деле вероисповедания? К тому, что враги наши отхватят у нас массами русских людей и сделают их немцами, католиками, магометанами и прочими – и мы потеряем их навсегда для церкви и для отечества. Говорят: для чего наше духовенство не действует? Но наше духовенство – плоть от плоти нашей и кровь от крови нашей, с теми же качествами и с теми же недостатками. Какова наша церковь – это показывала нам история и покажет еще: церковь наша – одно с народом – не лучше его и не хуже. В этом ее великое качество. Но Государство обязано понять ее и обязано защитить. От кого? От целой армии дисциплинированных врагов ее и наших – всяких вероисповедных пропагандистов, которые, пользуясь простотой народной, бездействием правительства, условиями пространства и бедной культуры, врываются, как волки, в наше стадо, не имеющее достаточно пастырей. Стадо это – наша будущность; что сегодня не может быть в нем возделано, то будет возделано через десятки лет, но покуда – мы должны оберегать его от волков»