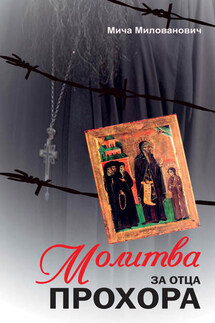

Молитва за отца Прохора - страница 16

Когда я немного пришел в себя, они мне все объяснили. Моими спасителями были Здравко Колев и его жена Цветана, оба лет пятидесяти. Рассказали, что нашли меня в лодке, выброшенной на берег возле их дома. Поскольку я единственный подавал признаки жизни, меня они вытащили, а остальных пустили обратно в море. Это было в нескольких километрах к югу от лагеря, там, где патрули уже не дежурили. Ухаживали за мной, как за родным сыном, а их настоящий единственный сын погиб на фронте у Добруджи. Они не подозревали, что у меня тиф, но за их доброту Бог защитил обоих – болезнь не перешла на них. Сначала они давали мне только козье молоко и сыр, потом понемногу рисовой каши и щей из капусты. Так они ухаживали за мной почти две недели и не хотели отпускать, пока я не окрепну. В путь меня одели в костюм своего сына, вместо моих лохмотьев. Посоветовали не возвращаться в лагерь, где бы меня, скорее всего, расстреляли, а пробираться в Сербию. Женщина собрала мне еды в дорогу: хлеб, сыр, сало, лук, повидло и мед. И как раз когда я был на пороге, подоспел военный патруль. Меня, Здравко и Цветану допросили на месте, и я рассказал все, как все было. Их привязали к дереву, а меня забрали. На военном джипе меня доставили в лагерь и сразу же привели к коменданту Атанасу Ценкову Вновь, как некогда перед строем, мы смотрели глаза в глаза друг другу Тогда я ускользнул от него, но сейчас вряд ли. Сначала он дал мне пощечину, а затем извлек из кармана клещи, которые всегда имел при себе, и вытащил мне ноготь из пальца на руке. Боль была чудовищной, но крика моего он не дождался.

Он приказал меня расстрелять, а перед этим я должен был вырыть сам для себя могилу. Но тут что-то во мне произошло, словно лопнула натянутая струна, и из мученика я превратился в знаменосца Божьего промысла. Я почувствовал себя сильнее, чем тот, кто шлет меня на смерть. И еще требует, чтоб я сам себе копал могилу! Кому еще выпала такая честь? Я смотрел на своих убийц, ничтожеств, погрязших во грехах, шатающихся вокруг меня в ожидании моей казни.

А я, выкапывая себе вечный дом, запел во весь голос. Неудержимым потоком хлынула из меня любовь к Господу. Крестик постукивал меня по груди, обещая, что под землей мы будем лежать вместе, и это вливало в меня какую-то новую силу. Работая лопатой, я запел песню, которая была мне дорога когда-то: «Девушка зеленую ель посадила, ель посадила, с елью говорила»…

И пока моя песня лилась, к ужасу моих врагов, я ударял заступом, киркой и лопатой. Земля была мягкой, и дело спорилось. Я строил себе вечный дом в чужой земле и воспринимал это как привилегию, которая не каждому дается.

Пока я пел, они смотрели на меня с вытаращенными глазами, такого смертника им еще не приходилось видеть. Вместо плача они слушали пение. Некоторые заключенные подбежали, чтобы мне помочь, но их отогнали кнутами.

Закончив работу, я решил одержать по себе заупокойный молебен, и это их напугало еще больше, чем пение. Воздев руки к небу, я произнес:

«Помолимся за упокоение раба Божьего Йована. Господи Боже, во имя Твое и во имя Твоего единородного сына и Твоего Святого Духа прости ему всяко прегрешение его…»

Комендант Ценков закричал и велел охранникам оттащить меня от ямы. Мое стремление к Богу и воззвание к имени Его этот негодяй не мог перенести. Решив, что я сошел с ума, приказал отвести меня в камеру-одиночку. В ней находился только топчан из голых досок, а с потолка мне на голову капала вода. Но как ни тосклива была обстановка в камере, тоски внутри себя я не ощущал, моя душа бороздила просторы мира, созданного Господом, лишь как временное пристанище ее, прежде чем она покинет его и устремится в небеса к вечной жизни.