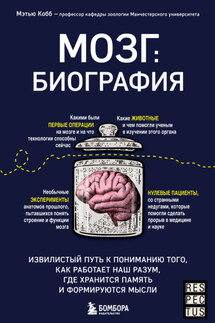

Мозг: биография. Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится память и формируются мысли - страница 2

Таким образом, несмотря на то что концепция Стенсена – понимание мозга как машины – была невероятно продуктивной, она никогда не даст удовлетворительного и полного объяснения того, как работает мозг.

Взаимодействие технологии и науки о мозге – сквозная мысль данной книги – подчеркивает тот факт, что научное знание встроено в культуру. Следовательно, здесь мы частично затрагиваем вопрос о том, как данные идеи отразились в произведениях Шекспира, Мэри Шелли, Филипа К. Дика и других.

История культуры демонстрирует любопытный факт: метафоры могут работать в обоих направлениях. В XIX веке мозг и нервная система считались телеграфной сетью, а поток сообщений на азбуке Морзе, переданных по телеграфным проводам, описывался в терминах нервной деятельности. Точно так же изобретение компьютера стало очередной аналогией мозга – биологические открытия использовались для обоснования планов Джона фон Неймана[3] по созданию первого цифрового компьютера, а не наоборот.

Вторую причину, почему это не просто история, можно обнаружить на странице содержания. Книга разделена на три части: Прошлое, Настоящее и Будущее. Раздел «Настоящее» описывает развитие наших представлений о мозге на протяжении последних семидесяти лет под эгидой компьютерной метафоры. Вывод данной части заключается в том, что некоторые исследователи чувствуют, как мы приближаемся к тупику в понимании мозга.

Подобное заявление может показаться парадоксальным – мы накапливаем огромное количество данных о структуре и функциях огромного количества мозгов, от самых крошечных до наших собственных. Десятки тысяч исследователей посвящают невообразимое количество времени и энергии размышлениям о том, что делает мозг. А удивительная современная техника позволяет нам описывать мозговую деятельность и манипулировать ей. Каждый день мы слышим о новых открытиях, проливающих свет на работу мозга, наряду с обещанием – или угрозой, – что грядет новая технология, которая позволит совершать нечто невероятное: читать мысли, обнаруживать преступников или даже загружать сознание в компьютер.

Мозг – орган, который эволюционирует более 500 миллионов лет, поэтому не стоит ожидать, что он функционирует как механизмы, создаваемые человеком.

Несмотря на столь многообещающие темпы, у некоторых нейробиологов есть ощущение – судя по публикациям в научных изданиях за последнее десятилетие, – что будущий путь неясен. Трудно понять, что мы должны делать, кроме как просто собирать больше данных или рассчитывать на новейший захватывающий экспериментальный подход. Это не означает, что все настроены пессимистично, – некоторые уверенно утверждают, что применение новых математических методов позволит понять мириады взаимосвязей в человеческом мозге. Другие предпочитают изучать животных, которые совсем на нас не похожи, сосредоточивая внимание на крошечном мозге червя или личинки и используя хорошо зарекомендовавшие себя пути исследования. Они стремятся понять, как работает простая система, а затем применить полученные результаты к более сложным. Многие нейробиологи, если они вообще задумаваются о данной проблеме, просто полагают, что прогресс в любом случае будет постепенным и медленным, потому что нет Никакой Великой Единой Теории Мозга, поджидающей за углом.

Ученые до сих пор не понимают, как образуется наше сознание.

Проблема двоякая. Во-первых, мозг умопомрачительно сложен. Мозг – любой мозг, а не только человеческий, который был центром большей части размышлений, описанных здесь, – является самым сложным объектом в известной нам Вселенной. Астрофизик Мартин Джон Рис заявил, что насекомое сложнее звезды. А для Дарвина мозг муравья, крошечный, но способный порождать такое разнообразное поведение, был «одним из самых удивительных атомов материи в мире, возможно, даже более удивительным, чем мозг человека». Таков масштаб стоящей перед нами задачи.