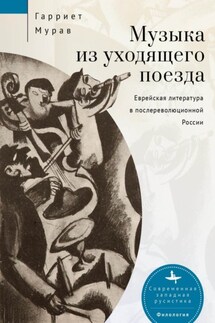

Музыка из уходящего поезда. Еврейская литература в послереволюционной России - страница 3

Основное заблуждение касательно советской литературы, как еврейской, так и иной, связано с идеей, что в художественном плане она не представляет никакого интереса. Нет ни малейшего смысла читать тексты, написанные в СССР на идише или русском после 1920-х годов, поскольку начиная с 1934 года единственным разрешенным творческим методом был соцреализм. Многие исследователи вслед за Сталиным повторяют, что советские национальные культуры были «национальными по форме, социалистическими по содержанию» [Martin 2001: 182][19]. Однако насильственное сопряжение национальной формы и социалистического содержания породило результаты самого разного характера, включая и те, которые откровенно подрывали социалистический проект. Единственными произведениями, которые являлись безусловно «социалистическими по содержанию и национальными по форме», были поздравления Сталину на день рождения, переводы Маркса и Ленина на идиш и пр.

Открывая мир советской еврейской литературы, читатели могут опасаться, что окажутся в стоячей воде, в затхлой бабушкиной квартире, пропахшей нафталином, обставленной ветхой мебелью, бюстами Ленина, вазочками конфет, усохших настолько, что вкуса уже не различить; ее «обволакивает легкий запах тления», как в лавке Гедали. Мы же, напротив, обнаружили полную жизни литературу – яростную и эротичную, приземленную и пророческую, способную выразить острую боль, безжалостную иронию и горький юмор, ведущую напряженный диалог со своим временем и пространством. Произведения эти – не просто носители устаревшей идеологии, ценные разве что в качестве исторических документов. Напротив, они неотразимо прекрасны, духовно притягательны и философичны, «удобны для осмысления» современных проблем, в частности того, как государство ставит клеймо на теле своих граждан, как гендер соотносится с мифами о создании учреждений, как литература описывает неописуемо страшное. Эти произведения заставляют по-новому взглянуть на еврейское прошлое; в процессе внимательного чтения расширяется и видоизменяется представление о еврейском творчестве, особенно применительно к идишу.

Как я пришла к еврейской литературе из СССР – отдельная история. В библиографических описаниях советского периода нет графы «содержит еврейские темы»; даже само слово «еврейский» обозначает литературу на идише, а далеко не вся литература на идише попала в справочники по советской литературе. И тут оказалось, что разговоры могут оказаться полезнее библиографий. Многие из текстов, о которых пойдет речь, были мне рекомендованы сведущими коллегами, в том числе О. М. Боровой, В. А. Дымшицем, Г. Эстрайхом, Л. Ф. Кацисом, В. Е. Кельнером и М. Крутиковым. По ходу каждой поездки в бывший СССР я задавала вопрос, что люди читали, когда росли, какие книги стояли на полках у их родителей, откуда они узнали о холокосте, какую советскую литературу они считают еврейской и почему.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)