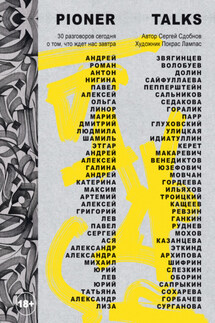

Pioner Talks. 30 разговоров сегодня о том, что ждет нас завтра - страница 14

Там один человек смеется, это его диагноз. И то будет не лишним вспомнить, что, когда Джокера придумывали, «вдохновителем» был Гуинплен, который улыбается не потому, что радостно, а лицо такое. Сделали с ним что-то. Вчера читал в «Нью-Йорк Таймс» о том, что это «такое тупое кино, оно не достойно таких споров, потому что для этого фильм должен быть хотя бы интересным, а тут…» – и дальше то, о чем мы говорили. А мне кажется, что сила Джокера во многом в его недодуманности и недосказанности, что ничего, кроме вводной ситуации, не дано. Такая ситуация у человека, он не в состоянии общаться с миром. А неспособность к коммуникации с миром – это проблема не только людей с психическими заболеваниями. И это одна из базовых проблем не только сегодняшнего времени – весь итальянский неореализм про это, люди 30 лет про некоммуникабельность снимали фильмы.

Мне кажется, что это еще «кино про обстоятельства».

Да, это красивый ход, потому что обычно говорят: «Мы берем героя, помещаем его в некие обстоятельства. Если это Брюс Уиллис, то он сразу «разносит» эти обстоятельства. Если это герой «послабже», то он сначала трансформируется, а потом разносит эти обстоятельства. А здесь в ситуацию помещен нормальный человек. И он в ней просто трепыхается. Опять-таки, финал картины, когда он все-таки решил стать серийным убийцей, а не спонтанным человеком, который иногда случайно в кого-то попадает, мне кажется невероятно духоподъемным, в этом есть определенная красота.

Можно ли представить, что это кино – документальное?

Да. Получился очень эстетически-отталкивающий, красивый мир, потому что Нью-Йорк 1970-х годов – это очень привлекательный образ Ада.

А вам бы не хотелось в таком городе пожить?

Я жил в Гарлеме. Но не хотел бы жить даже в Нью-Йорке Джулиани. Там было страшнее, чем в Москве. Кто-то из постструктуралистов сказал: «Один из главных аттракционов, которые предлагает нам кино – это наблюдать всю радость и удовольствие от насилия, находясь в полной безопасности зрительного зала». Я вас уверяю, вам не понравилось бы в Нью-Йорке в 1972 году! Там и в 1990-е было…

Так себе?

Нет, не так себе, классно. Но очень страшно!

Нигина Сайфуллаева. О фильме «Верность», полиамории, ревности и сексуальности

Сценарист, режиссер, автор кинолент «Как меня зовут» и «Верность»

Как вы думаете, в чем проблема коммуникации между людьми на данный момент?

Мне кажется, наша коммуникационная проблема связана с отсутствием культуры проговаривания. Мы, скорее, промолчим, «проедем», «не будем ворошить прошлое». У нас это не принято. С приходом психологии в массы головой мы уже понимаем, что говорить надо, а навыка вести такой диалог все равно нет. И нет психологической, скажем так, грамотности. Сама недавно узнала об очень простом принципе: если, к примеру, мы начинаем конфликтный разговор с претензии к партнеру, с обвинения, то разговор здесь же и заканчивается, потому что партнеру остается только защищаться, а значит – обвинять в ответ. А если начинать разговор с «Я-сообщения»: «Мне плохо из-за того, что так случилось» – то это уже говорит о ваших чувствах и вашего партнера не ставит в позицию контратаки, а разворачивает к вам с сочувствием, с желанием помочь именно вам, а не обороняться самому.

Но есть проблема и на предыдущем этапе – ведь чтобы начать такой разговор, важно сначала разобраться в себе. И это центральная мысль в фильме. Героиня пытается начать диалог, но, пока она сама не поняла, чего она хочет, где спряталась ее проблема, ей сложно сформулировать запрос. И это справедливо раздражает партнера. Но! Путь этот необходим, и самое главное, что с ней произошло, – это то, что она поняла прежде всего про саму себя, а не про то, что не так с ее партнером. Вот почему «сначала надеваем маску на себя».

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)