Подменыш - страница 3

Пьянство также служит Перл защитой от тиранических нападок Томаса, эмпирика «с жестокой жилкой»[2] (она проходит от подмышки до бедра, как считают дети). Как и его библейский тезка, Томас[3] безоговорочно верит чувственному восприятию. Тогда как Перл ошалело понимает, что стоит лишь моргнуть – и ее реальность может оказаться иллюзией; подобно Иову, она видит изъян в самом зрении: «Чувства такие ненадежные. Она не могла положиться ни на одно из них». В алкогольном угаре Перл постигает совершенно невыносимую истину: «Все было видимостью. Все, что думал разум, что говорил язык и что чувствовало сердце».

Ближе к концу романа Томас обвиняет Перл в том, что она становится детской «юродивой». Пьянство, как и безумие, защищает пророков еретической истины от недоверия, возмущения и расправы. Если вы пьяны, никто не будет принимать вас всерьез; если вы пьяны, всегда есть надежда, что вы протрезвеете и «будете разумны». Художественное творчество проделывает нечто подобное. Внутри батисферы романа читатели входят в контакт с тьмой, которую в ином случае наш испуганный разум мог бы отвергнуть. Как ни парадоксально, но беспрерывное пьянство Перл заземляет «Подменыша». Оно примиряет нас с узнаваемой хронологией, с циклом действий и последствий: в стаканах тают кубики льда, разум расправляет и складывает свои крылья, хмельные ночи и похмелье по утрам. Кроме прочего, это нас обезоруживает. Я думаю, что мы, читатели, более восприимчивы к определенным отрезвляющим истинам потому, что Перл пьяна.

«Перл всегда подозревала, что вселенную создала некая сверхчеловеческая сила для чего-то, по большому счету, недочеловеческого».

Вот черт! От такого у кого угодно в горле пересохнет.

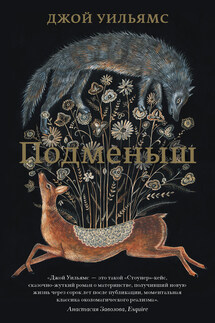

Как можно сказать хоть что-то о «Подменыше», не допуская кощунства по отношению к его глубокой тайне, его благоговению перед невыразимым, к животному сердцу творения? Обыденные критические подходы кажутся превратными в отношении того света, что изливается с этих страниц. Как и в отношении тьмы.

Я читала этот роман, когда моему сыну было четыре, и пять, и шесть месяцев. Вот как медленно я его читала, делая глубокие вдохи между абзацами. Для меня это была пора глубокой тишины, время тихих напевов. В моем теле поселился страх и трепет. Мы совершали вместе долгие прогулки, мы с младенцем, завернутые в одно пальто. Сквозь снежную завесу к нам подскакивали собаки, обнюхивая и облизывая моего сына; они признавали его своим сородичем, животным среди людей. Я получала благонамеренные письма из больницы: «Когда же кончатся подгузники?», «Общие проблемы тазовой диафрагмы», «Самый главный человек для вашего младенца: ВЫ!»

«Да уж, да уж», – думала я. Казалось, нет такого языка, который мог бы выразить тот космос, что открылся во мне, когда я рожала сына. Но затем я прочитала «Подменыша».

Это было холодное и лихорадочное время, февральский свет в Портленде, когда казалось, что я занята с ребенком круглые сутки, а время слетело с катушек, отчего наш сын удвоился в размерах за три месяца, но иногда время словно замирало, так что я различала на слух каждую каплю, образующую голубые сталагмиты внутри пещеры настоящего момента. 5:02 утра. 5:03 утра. Я была одержима неистовой радостью. И почти все время чего-то боялась. А еще мне снились сны.

Я никогда не говорила об этих снах ничего конкретного, сознавая, что полночное видение, высказанное в стенах больницы, немедленно становится симптомом.