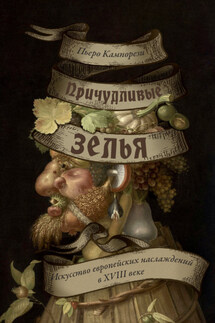

Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - страница 4

«Сначала подали рыбный суп, морепродукты и 20 видов закусок. Затем последовали еще 20, к которым вскоре добавилось столько же изысканных яств из куриной грудки и дичи, приготовленной всеми возможными способами. Далее последовало редчайшее жаркое. Затем – холодные пироги, уступившие вскоре место 26 различным видам конфет. На смену им принесли полный ассортимент горячих сладких пирогов и охлажденных пирожных. Наконец, наступила очередь десерта, на который, независимо от времени года, подавалось множество спелых фруктов. За ними шли несколько видов мороженого, горячий шоколад и ликеры, которые неспешно смаковали за столом. Что касается вин, то они соответствовали каждой перемене блюд: к первому полагалось бургундское, ко второму и третьему – легкие итальянские вина, к четвертому – рейнское, к пятому – сок виноградников с берегов Роны, к шестому – шампанское и два сорта греческих вин к двум последующим переменам блюд»[59].

Однако вряд ли галантный кавалер (пусть и большой поклонник Бахуса) одобрил бы меню, что соответствовало бы извращенному вкусу знатного узника Бастилии, грезившего в своем сексуально-диабетическом бреду о крайностях, недопустимых не только для любого порядочного человека с благородным вкусом, но и для заядлых чревоугодников. Для истинно достойного человека извращенные вкусы всегда шли рука об руку с разнузданностью нравов: отвратительное жаркое и порочная любовная связь были равны между собой, так как они происходили из общего гнусного источника разврата. Даже двор кишел «бездеятельными умами, тунеядцами», «энергичными, но чрезвычайно утомительными болтунами», «заурядными балагурами»[60]: все они были «обладателями дурного вкуса, своеобразного, эксцентричного вкуса, развращенного и по части любви, и по части жаркого».

2

Возмездие ночи

Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред и де Монтескье, отмечал, что «нередко день мужа начинался там, где заканчивался день жены»[61]. Общество XVIII века и, в частности, его «просвещенные» представительницы наконец-то одержали победу над долгой тиранией тьмы. «Ужасная тень» ночей прошлого, о которой вспоминал Джузеппе Парини[62], напоминавшая «до жути тихий и сгустившийся воздух», засияла «торжеством золота». «Ночное тайное собрание» в «величественном зале» блистало светом «нескольких сотен лиц». «Враждебная тьма», освященная «духами, / что торжественно пролетали в ночи», спасалась бегством от «нового света», укрывшись в лоне мрачной природы. В «огромных покоях» «величественного дворца» все «трепетало и сияло».

Женская обольстительность забрала у ночи, ослепленной тысячей свечей, самое подходящее время, чтобы явить миру свои магические способности. «Настоящие красавицы, – отмечал Пьетро Верри, – предпочитают выходить в свет ночью, а не днем. Яркий солнечный свет беспощадно подчеркивает несовершенства и образует тени, заостряя черты лица, делая их грубее. В то же время бальные залы освещены со всех сторон. Свет равномерно обволакивает, мягко подсвечивает как фигуру, так и лицо, и они почти всегда сияют»