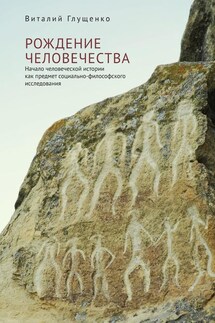

Рождение человечества. Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования - страница 2

Целью всего исследования является получение логически непротиворечивого определения социальности. Для этого нам придется отыскать и подвергнуть социально-философскому анализу «точку ноль» в развитии человечества, момент рождения того нового, неизвестного природе качества, отталкивание от которого способно обеспечить социальной истории ее поступательное развитие. При этом нам будет недостаточно ограничиться констатацией появления этого нового качества, тем более что в таком абстрактном виде это качество, благодаря Поршневу, нам уже известно, это – суггестия. Наша цель необходимо включает в себя наглядную реконструкцию момента начала. А поскольку проявления первобытной суггестии могли быть разнообразны, постольку это будет целая серия примеров такой реконструкции.

На пути к поставленной цели нам предстоит решить ряд задач, различных по своей специфике.

1. Прежде всего, от нас потребуется теоретически подробно (более подробно, чем это возможно сделать во Введении) обосновать научную правомерность нашего подхода к теме. Для этого мы должны будем рассмотреть историю вопроса о начале человеческой истории, причем сделать это с трех различных точек зрения: а) методологической – отражающей процесс вызревания методологии, применимой для достижения нашей цели; б) естественнонаучной – отражающей нарастание готовности естественных наук предоставить нам годный материал для наших реконструкций; в) с точки зрения современных тенденций в социальной философии, делающих решение вопроса о начале человеческой истории насущно необходимым для ее собственного развития и развития науки в целом. Этой большой, хотя и всецело предварительной задаче мы посвятим полностью первую часть нашего исследования.

2. Далее, во второй части, прежде чем приступить к решению задач, непосредственно приближающих нас к заявленной цели, нам потребуется решить еще одну – сопутствующую – предварительную задачу. А именно, нам нужно будет разобраться с некоторыми особенностями понятийного и терминологического аппарата палеопсихологии Поршнева, который нам необходимо будет принять для решения наших задач.

3. Затем, уже непосредственно для продвижения к намеченной цели, нам предстоит собрать и представить примеры интердикции в животном мире. Нам придется провести частичный анализ этого явления, чтобы раскрыть его общую тенденцию в эволюции видов.

4. Также мы должны будем уделить достаточно внимания интердикции у человека, сохраняющейся в качестве подосновы человеческой психики, и выявить ее существенное отличие от проявлений интердикции у животных.

5. Нам необходимо будет подвергнуть критическому анализу оригинальную антропогенетическую теорию С. Н. Давиденкова (1880–1961) – отечественного генетика и невропатолога, основоположника клинической нейрогенетики, объяснение ритуала которого с точки зрения невропатологии мы предполагаем взять на вооружение. Ритуал мы предполагаем как первую форму социальности.

6. Следующей нашей задачей станет фиксация основных особенностей трудовой деятельности первобытного человечества. Мы приведем новые аргументы в пользу теории «инстинктивного труда» в начале человеческой истории.

7. Наконец, опираясь на полученные в ходе решения этих задач результаты, мы представим серию эскизов реконструкции качественного скачка, т. е. перехода от интердикции к суггестии, от компенсаторной функции поведения к знаковой, от аутостимуляции к ритуалу, от биологического к социальному, от животного к человеку.