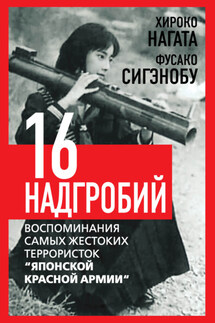

Шестнадцать надгробий. Воспоминания самых жестоких террористок «Японской Красной Армии» - страница 2

Еще более скверно дело обстоит с профсоюзами. В отличие от профсоюзов Европы и Америки, исповедующих отраслевой производственный принцип организации, подавляющее большинство японских профсоюзов объединяют трудящихся не по профессиональному признаку, а по принципу корпоративной идентичности.

Это значит, что у каждой японской корпорации есть свой собственный профсоюз. В крупных компаниях, владеющих несколькими предприятиями, разбросанными по стране, на каждом из них также создается свой профсоюз. Именно этим обусловлены раздробленность рабочего движения Японии и соглашательский характер профорганизаций. Забастовкам и другим активным формам борьбы профсоюзные лидеры предпочитают компромиссы с администрацией. Организованные по такому принципу профсоюзы не интересы трудящихся защищают, а обслуживают корпорации, на которые они работают. Профсоюзный комитет – это фактически особый отдел, занимающийся вопросами трудовых взаимоотношений внутри компании.

Это простое и гениальное решение проблемы обострения классовой борьбы. Рабочее движение в Японии оказалось в западне. Поскольку в наше время трудящиеся Японии во многих отношениях имеют гораздо лучшие условия труда, чем в остальном мире, поднять японские профсоюзные массы на ожесточенную борьбу против класса эксплуататоров очень нелегко.

В шестидесятые годы в Японии, точно так же, как в Америке и Европе, поднялась волна «нового левого» движения («Синсаёку»).

Студенты большей части университетов Японии, выступая против войны во Вьетнаме, перезаключения американо-японского договора безопасности, повышения платы за обучение и навязывания буржуазных ценностей, срывали занятия, занимали университетские корпуса, собирали митинги. По всей стране вспыхивали продолжительные столкновения с полицией.

На фоне недееспособных японских коммунистов и профсоюзных деятелей «новые левые» выглядели грозной и решительной силой. И даже казалось, что у них есть реальная возможность переломить в пользу трудящихся масс опасную соглашательскую тенденцию в классовой борьбе. Проблема была в том, что движение «новых левых» в Японии имело непреодолимую склонность к дроблению, а это привело к тому, что в Японии возникло целое скопище левых организаций, совершенно неспособных к каким бы то ни было организованным и скоординированным действиям.

В 1957 году выходцами из Коммунистической партии была основана Троцкистская лига Японии, и она быстро распались на сторонников Четвертого Интернационала и антисталинистскую Революционную коммунистическую лигу.

В 1958 году от Коммунистической партии откололась маоистская группа.

В 1959 году набрала силу студенческая ультралевая лига «Дзенгакурен» (Национальная федерация студенческого самоуправления). Радикально настроенные студенты, состоявшие в этой лиге, ворвались в японский парламент во время обсуждения Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией – и таким образом резко прибавили себе очков популярности в широких массах населения Японии.

В 1963 году Революционная коммунистическая лига треснула надвое – образовались Фракция среднего ядра, также именуемая Национальным комитетом Революционной коммунистической лиги, и Фракция революционных марксистов Революционной коммунистической лиги.

В 1965 году Молодежный альянс Социалистической партии создал «освободительную фракцию», которая отвергла троцкизм и топила за люксембургианство.