Таганский Гамлет. Реконструкция легенды - страница 2

На его решение взяться за постановку повлияло и то, что Высоцкий, который к тому времени уже получал главные роли в театре, все ходил и просил: «Хочу сыграть Гамлета!».

Как-то драматург Николай Робертович Эрдман, который был большим другом и членом Художественного совета театра на Таганке, вдруг сказал: «Знаете, В-володя, вы м-мог-ли бы с-сыграть современного Гамлета». И Любимов решил рискнуть и начать работу над постановкой самой знаменитой пьесы мирового репертуара.

Впоследствии, отвечая на вопрос о том, что является квинтэссенцией работы с Любимовым, Высоцкий говорил:

«Мне кажется, что это – бесконечный эксперимент. Любимов делает очень много вариантов. Есть решение, но для лучшего воплощения, чтоб это было ярче, мы пробуем очень много вариантов, и Юрий Петрович говорит: «А почему вы так удивляетесь, Достоевский – по сорок вариантов писал какой-то сцены, у него зачеркнуто, зачеркнуто, зачеркнуто, и только сороковой вариант оказывался для него подходящим.

Хотя он все держал в голове, он все время пробовал, находил форму для воплощения». Вот и у нас во время работы над «Гамлетом» было несколько сцен, которые мы впервые пробовали прямо на репетиции. У нас было семнадцать вариантов сцены с Призраком, с тенью отца Гамлета – я даже записывал, какие они были. Они были совершенно разные. Мы искали, что для нашего спектакля будет самым отжатым, чистым. И наконец, самый последний вариант был взят. И так много-много сцен, и почти во всех спектаклях мы делаем так. Мне кажется, вечный эксперимент, все время пробы-пробы-пробы – вот это самое главное, что делает Любимов».

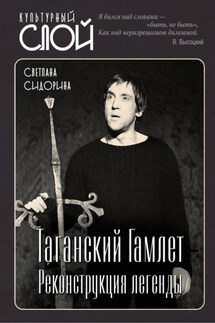

Высоцкий у занавеса.

Фото 3. Галибова

Любимов писал:

«Гениальность Шекспира в том, что, с одной стороны, он ярко поэтичен, с другой же – необыкновенно реален. Реален не благодаря внешнему жизнеподобию, а благодаря силе метафор, в которых сконцентрирована, сжата до взрывчатого состояния сущность жизни. Поэтому, приступив к «Гамлету», я понял: никаких иллюзорных декораций, дробящих спектакль на множество картин. Нет, нужно сохранить энергию действия. Так вместе с художником Д. Боровским мы пришли к занавесу, который составляет, собственно говоря, все «оформление» спектакля. Этот традиционный атрибут сцены у нас метафоричен – он может подчеркивать театральность происходящего; для короля это официальный парадный занавес; он может быть и завесой, за которой плетутся интриги… В сцене восстания Лаэрта из-за занавеса слышны крики и лязг оружия, и публика сама должна вообразить отсутствующую на площади толпу.»[1]

Любимов считал, что визуальный ряд в театре сильнее воспринимается, чем слово. Поэтому описание его спектаклей, даже простое перечисление того, что мы видим на сцене, позволяет понять концепцию постановки. Спектакль поставлен по методу физических действий, сформулированному Станиславским. Суть его – создание цепи физических действий, которые взрывают конфликт, раскрывают его смысл, объясняют глубину взаимоотношений персонажей. Метод физических действий – метод визуального выражения смысла события. В спектакле поэтические образы получают зримое воплощение. Действие происходит параллельно слову. Все атрибуты спектакля: музыка, свет, акценты, метафоры – делают слово необыкновенно ярким, выпуклым, зримым. Иногда действие возникает одновременно в разных частях сцены. А в поздних спектаклях Любимова оно возникало еще и на нескольких этажах сразу, заполняя пространство перед зрителем не только в глубину, но и вверх на два-три этажа. Часто, снимая спектакль, у меня просто опускались руки – я не знала, как снять все сцены одновременно, не хватало никакого, даже самого широкого угла, чтобы успеть все показать.