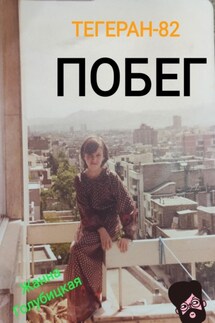

Тегеран-82. Начало - страница 10

В наш бимарестан-е-шоурави (советский госпиталь – перс.) на Вилла-авеню, о котором пойдет речь ниже, я приходила в оба своих приезда. В 2003-м найти его мне оказалось трудно, хотя мне казалось, что я хорошо помню центр города. С трудом, но я все же нашла его.

Здание было в запущенном состоянии, но госпиталь работал. После отъезда советских врачей его национализировали. Над центральным входом сохранилась обшарпанная табличка на русском: «Родильное отделение больницы СОКК и КП» (Советского общества Красного Креста и Красного Полумесяца). Уж сколько этой памятной таблички в семейном альбоме моих родителей, ведь именно в этом отделении в 1980-м родился мой младший брат. Нашу «докторскую башню» в 2003-м заняло общежитие студентов-медиков.

В 2015-м найти бимарестан оказалось намного проще. Его знали все, ведь он превратился в лучшую в городе гинекологическую клинику. Здание госпиталя идеально отремонтировали, «родильную» табличку сняли, а на территорию нашего жилого дома в этот раз меня не пустили. Вместо простых студентов-медиков теперь там жили приглашенные из-за рубежа профессора клиники со своими семьями.

Бывший советский госпиталь ожил и принарядился, как и весь город.

В 2015-м, глядя на Вилла-авеню, похожую на ту, что была в моем детстве, я поймала себя на мысли, что Тегеран поднимает голову. Хотя лично для меня он никогда ее и не опускал.

Мои иранские подружки детства мигом узнали меня, что через 20 лет после последней встречи, что еще 12 лет спустя. В оба моих приезда сестры Рухи меня сразу обняли, расцеловали, потащили к себе домой, где мы играли в детстве, созвали всю родню, приготовили свой коронный «челоу-кебаб» и расспрашивали так, будто мы расстались вчера. Я была для них праздником, а они для меня.

Сила иранцев – в искренней, а не нарочитой, приверженности базовым ценностям. Любовь к родине, к семье, к детям, к друзьям – для них не пустые слова, а основа существования. Каждый иранец мечтает, чтобы его семье было уютно и радостно, а отсюда вытекает национальная любовь к красивым домам, садам, вещам и даже к удовольствиям. Обратите внимание на иранцев в любой точке земного шара: они нигде не скрывают своего пристрастия к музыке, танцам и к атмосфере праздника в целом. А праздник каждый день возможен только в мирное время. Иранцы настолько любят все красивое, что просто не могут долго жить в серости.

Даже в революцию и в войну в иранцах было меньше агрессии, чем бывает у иных народов при сходных обстоятельствах. Мы видели это изнутри, сидя в самые тяжелые годы в качестве ненавистных «шайтан-шурави». А о том, что именно мы видели, слышали и чувствовали в Тегеране с 1357-го по 1361-й (1978-1982), я расскажу в этой книге.

Я наблюдала Иран изнутри в переломный для него (и всего мира) момент истории. Сегодня Персия, которая одновременно выступает спонсором мирового терроризма и наследницей величайшей из культур, снова в точке принятия решения (ее туда поставили). А как ведет себя Иран, оказавшись на распутье, можно узнать из этой книги.

Добро пожаловать в Тегеран конца 1350-х!

Несмотря на все явные и неявные совпадения, прошу считать их случайными, а произведение – художественным. Никаких иных целей, кроме как развлечь читателя и поделиться своей ностальгией по Тегерану, оно не имеет.

Особенную благодарность за помощь в написании книги хочу выразить эксперту по Ирану, писателю, журналисту и блогеру Павле Рипинской, которую также имею честь считать своей подругой, и ее супругу Бехрузу Бахадорифару, коренному тегеранцу. Именно эта прекрасная пара, одинаково любящая обе свои Родины – и Россию, и Персию – помогла мне сверить свои детские воспоминания с реальной историей Ирана, чтобы ненароком не уязвить в своем повествовании никого из тех, кого я упоминаю под настоящим именем.