Теоретико-мыслительный подход. Книга 2: «Языковое мышление» и методы его исследования - страница 12

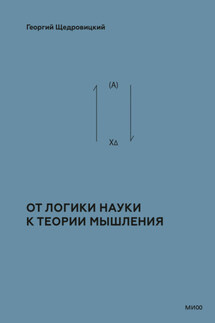

Чтобы наглядно-символически выразить этот тезис, мы можем воспользоваться схемой вида:

где X – исследуемый объект, знак ∆ («дельта») обозначает действие сопоставления, (А) – знаковая форма, фиксирующая выделенное посредством ∆ объективное содержание, а вертикальные стрелки обозначают отнесение: стрелка, идущая вверх, – фиксацию отношений сопоставления в знаке, или его абстрактное значение, а стрелка, идущая вниз, – элиминирование отношений сопоставления и преобразование их в значение метки[34]. Эта схема есть вместе с тем операционно реконструированное изображение простейшего, а именно номинативного, мыслительного знания.

Выделение во всякой операции мышления действия сопоставления как основы и ядра самой операции создает необходимую предпосылку для анализа генетических связей между операциями. К настоящему времени обнаружено два основных типа таких связей.

1. Если определенная познавательная задача, взятая в применении к какому-либо объекту (исходному, О>и), в силу каких-то (ограничивающих) особенностей этого объекта не может быть решена посредством традиционно связанной с этой задачей мыслительной операции α, то этот объект, как правило, замещается другим (объектом-заместителем, О>э) – таким, который тождествен исходному в исследуемом свойстве, но в то же время не имеет ограничивающих свойств и, следовательно, может быть познан с помощью мыслительной операции α. В ходе замещения между О>и и О>э устанавливается определенное отношение, которое позволяет «переносить» знание об объекте-заместителе, полученное посредством α, на исходный объект.

Первоначально отношение, устанавливаемое между О>и и О>э в ходе замещения, никак не выделяется и не фиксируется в знании. Но затем оно выделяется в самостоятельный предмет рассмотрения, осознается как отношение и особый вид отношения и с помощью новой операции β (нового сопоставления и нового отнесения) фиксируется в специальном знании. После этого познание такого отношения выделяется в особую задачу; мы называем ее рефлективно выделенной.

Хотя после описанного генетического процесса новая рефлективно выделенная познавательная задача выступает как лежащая наряду с исходной, а новая операция мышления β – как лежащая наряду с исходной операцией α, однако в действительности ни эти задачи, ни решающие их операции не являются равноправными и однородными. Рефлективно выделенная задача является вспомогательной, и ее решение первоначально необходимо лишь для решения исходной. Взятая сама по себе, она не имеет никакого смысла и значения. То же самое относится и к новой операции мышления: она возникает лишь как часть деятельности, необходимой для решения исходной познавательной задачи, и при своем формировании «опирается» на знания, являющиеся результатом первого процесса. Поэтому новую рефлективно выделенную познавательную задачу и соответствующую ей операцию мышления надо рассматривать как образования другого уровня, нежели исходная задача и исходная операция, – как образования, в своем появлении и в отношении к действительности опосредованные задачами, мыслительными операциями и знаниями нижележащего уровня.

Понятие уровня мышления, основанное на принципе рефлективного выделения нового предмета и новой познавательной задачи, впервые дает объективное основание для построения «рядов развития», или «рядов усложнения», содержания знания. Оно объясняет, почему существуют строго определенная зависимость и строго определенный порядок в появлении различных типов знаний и операций мысли, и показывает, что они должны располагаться не рядом друг с другом и не один над другим, а как бы по