Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века - страница 5

Осторожный театр?.. Боязливый портрет?!. Осторожны актеры, растерянны зрители, боязливы портретируемые, робки портретисты, страшно всем, все смущены. Испуган русский человек: устрашен приказом не столько властного государя, как самой суровой эпохи, громогласным и пронзительным, сухим, как выстрел, окриком: «Выйти из строя!» Это не равно опасные и искренние вопросы первых Романовых: «И кто возьмется?». Это не деликатные вопросительные предложения эпохи Алексея Михайловича: «Ну, и кто первый?». Это команда петровского времени: она грозна, страшна, неумолима и неотменна…

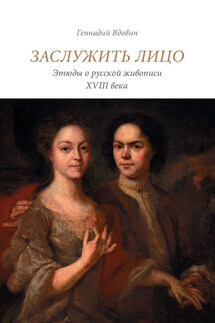

«Всешутейший всепьянейший собор…»

Неизвестный художник начала XVIII в.

Портрет А. Василкова

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Всешутейший всепьянейший собор…»

Неизвестный художник начала XVIII в.

Портрет А. Н. Ленина с калмыком

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Становление «Я», публикация Ego – глубочайшая психологическая и ментальная перемена в России рубежа XVII–XVIII столетий, революция для избранных, в действительности длившаяся целый XVIII век и все XIX столетие, ежели и не XX – для «простецов»[21]. И когда сейчас у входных ворот музея-заповедника Ясная Поляна слышим ответ местной жительницы, продающей яблоки, милиционеру, заподозрившему ее в опустошении музейных садов («Я, милок, сама подле графа живу, и яблок у меня обилие. А Вас, гражданин начальник, такой навет не ли́чит!»), удивимся тому, что многое завершилось, но ничто не кончилось: ни Гражданская война с советскими последствиями («гражданин» – из XX в.), ни барство-крестьянство во всех противоречиях («граф» – из XIX в.), ни дихотомия допетровского – петровского («ли́чит» – из XVIII столетия).

Процесс выделения «Я» из «мы» тотален, и потому следы его мы найдем не только в изобразительном искусстве. Ясно, что разбиение текста на точно очерченные предложения, становящееся общим правилом лишь с конца XVII века[22], а, главное, явление неографем (особенно строчной и прописной букв и финальной точки) – очевидная параллель портрету с его развернутым во времени, имеющим начало и конец высказыванием. Речь эта осторожна, и русское «Я», даже став с начала XIX столетия романтическим и постромантическим, писаться с заглавной, в отличие от прежнего немецкого «Ich» или английского «I», все равно никогда уже не станет[23]. Однако важно то, что живописная риторика и формы записи вербального следуют одним принципам, и это не прежний, пусть даже дружный хор, но ответственный персональный монолог. Быть может, для того и была предпринята петровская реформа алфавита, письма и шрифта как особой совокупной драматургии знаков в их семантической взаимосвязи[24], чтобы монолог от первого лица состоялся. И может быть, как ни странно это нам, самодовольным, что чтение «про себя» или умение считать «в уме» – совсем недавние (XVII – начало XVIII в.) психотехники, на овладение которыми ушло в Европе немало времени (довольно вспомнить читавшего «про себя» Августина, который все никак не дослужится в православии от «блаженного» до «святого», или «нашего» Аввакума, обладавшего тем же умением вкупе с искусством счета «в уме», поражавшим современников, или царя армянского Арфелиона из «Акта комедального о Калеандре…», «про себя» читающего «великая вещ»), – начали становиться обыденностью именно в исполнении «персоны»