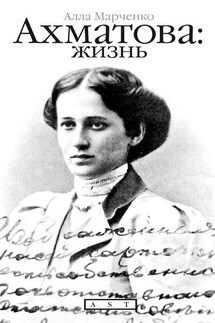

Ахматова: жизнь - страница 41

Характерен и такой ход. О том, что Моди писал ей всю зиму, Ахматова упоминает между прочим, мельком, не разъясняя, по какому адресу приходили парижские письма и куда они все подевались. А через несколько строк, и тоже вроде бы мимоходом, как бы без всякой связи с предыдущим сообщением пишет: «В 1911 году он (то есть Модильяни. – А.М.) сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом». Читатель не слишком внимательный с легкостью перепрыгнет через столь незначительное противоречие – и логическое, и психологическое. Зато внимательный непременно запнется. Да как же, мол, так? Ежели золотоглазому Антиною всю зиму было настолько плохо, а ему и впрямь было скверно, что даже думать о самом дорогом не мог, то какие уж тут письма? Да и с какой стати Модильяни, при его-то гордости, стал бы говорить «чужой» и «не очень понятной» ему женщине (слова Ахматовой) о том, как тяжело прожил минувший год, если, повторяю, переписка была интенсивной, а адресатка умела «читать между строк», «угадывать мысли» и даже «видеть чужие сны»? К тому же юная эта дама страдала тяжелой хронической формой аграфии, то есть совершенно не умела писать письма, да еще и находилась в достаточно странных отношениях с грамматикой, как русской, так и французской. Изъяснялась почти совершенно. А писать побаивалась, поскольку свой первый иностранный язык выучила на слух, присутствуя, пятилетней, на уроках французского, которые приходящая «мадам» давала старшим детям Горенко, Андрею и Инне. Наверняка с голоса, а не из воображаемых писем запомнила Анна Андреевна и те подлинные фразы Моди, которые цитируются в мемуарах: «Vous etes en moi comme une hantise» (Вы во мне как наваждение) и «Je tiens votre tête entre mes mains et je vous couvre d'amour» (Я держу вашу голову в руках и окутываю вас любовью). Согласно принятой в очерке «шифровальной системе», цитаты из Моди приводятся как подлинные, но со страхующей подлинность оговоркой: «Все французские фразы в этой статье – подлинные слова Модильяни, как я их запомнила». Больше того. Французские фразы вмонтированы в рассказ о том, как, придя однажды в мастерскую Модильяни, застала хозяина в бредовом состоянии – мало ли что может померещиться художнику под влиянием гашиша? Ситуация, согласитесь, для переписки, тем паче интенсивной, в течение всей зимы, слишком уж неподходящая. Особенно если учесть, что и Модильяни, почти в той же степени, что и Ахматова, был не способен к эпистолярному общению. Даже на письма обожаемой матери откликался с большими опозданиями и всегда кратко, почти формально. А чтобы матушка не обижалась, напоминал: «Я и писание писем – две вещи несовместимые».