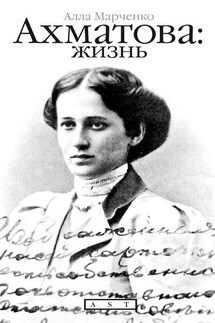

Ахматова: жизнь - страница 48

Впрочем, все это – и книга, и критики, и слава – в будущем. А пока, повторимся, и Ахматова не Ахматова, и Модильяни еще не совсем Модильяни. И что бы ни развело в 1911 году «возлюбленную пару» после месяца более чем приятного для обеих сторон общения, «развод» был настолько бесповоротен, что Модильяни ни разу не поинтересовался у приезжавших из России художников и поэтов о судьбе героини своего летнего увлечения. Ни у Александры (Аси) Экстер, ни у Максимилиана Волошина, ни у того же Эренбурга, с которым, как следует из воспоминаний Ильи Григорьевича, регулярно общался с 1912-го по лето 1917 года. Предполагаю, что и Анна Андреевна преспокойненько «вынула» бы из своей памяти романтическое приключение, если бы… Если бы этот воздушно-платонический роман, совпавший с ее внезапной и длительной, почти на три месяца, отлучкой в Париж, и в самом деле не стал причиной слишком многих ее бедствий.

Интермедия вторая (июнь 1910– июль 1911)

И когда друг друга проклинали

В страсти, раскаленной добела,

Оба мы еще не понимали,

Как земля для двух людей мала…

Анна Ахматова

Напрягите воображение и представьте себе положение Гумилева в лето 1911 года. Он только что вернулся домой после полугодового путешествия в Африку. Обрадовал жену тем, что наконец-то расхвалил ее новые стихи, объявил, гордясь, что она поэт и нужно делать книгу, а она… Вместо того чтобы эту книгу делать, а также сдавать экзамены на историко-филологических женских курсах, куда по его настоянию записалась еще осенью, укатила в город, в котором почти скучала всего год назад…

Узнав, что супруга «дядюшки» в Париже, слепневские барышни зашептались. Хорошо, что хоть матушка ни о чем не спрашивает, видимо, решив, что нравная невестка наказывает ее сына «за Африку». В этом отношении Анна Ивановна была на стороне Анны Андреевны и очень-очень надеялась, что ночная кукушка в конце концов выбьет из сына опасную дурь. Но дни летели, надвигался день рождения Анны, и Николай, уверенный, что жена приедет хотя бы к 11 июня, завалил ее светелку белой сиренью. Уже в начале июня писал приятелю: «Аня, наверно, скоро вернется» (письмо к В.И.Иванову из Слепнева в Петербург от 3 июня). Миновал июнь, катился к макушке лета июль – но ни Анны, ни писем от нее не было…

Словом, если поступки и эмоции Модильяни нам более-менее понятны, то понять Анну Андреевну труднее. Чтобы понять, естественно, на уровне психологического допущения, потому что настоящей, последней правды мы все равно не узнаем, попробуем собрать и сопоставить все то, к сожалению, очень немногое, что известно о жизни Ахматовой в промежутке между двумя ее Парижами – с первых чисел июня 1910 года, то есть с возвращения из свадебного путешествия, по 13 июля (по старому стилю) 1911-го – в этот день беглянка наконец-то доберется до тверского имения Гумилевых.