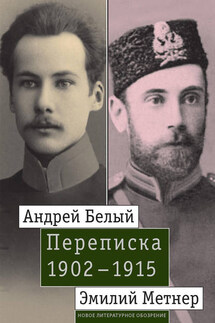

Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915 - страница 37

Стихотворный цикл «Старинный друг» Белый перерабатывал неоднократно – и подготавливая в 1914 г., после ухода из «Мусагета», «Собрание стихотворений» для издательства «Сирин», и при формировании берлинского издания стихотворений (1923), и в 1931 г., создав радикально измененную редакцию текста для книги «Зовы времен». Во всех случаях общий смысл и образная структура произведения принципиально не изменялись (правка была преимущественно стилистической, направленной к устранению следов юношеской неумелой версификации), а привнесенные новые акценты, отсутствовавшие в первопечатной редакции, служили декларации непреходящей ценности идеалов, сближавших автора с его «старинным другом»:

В позднейшей мемуарной книге «Начало века» (1933) Белый главу о Метнере завершает сухой констатацией факта прекращения «прекрасной дружбы» и фразой: «Метнер стал – „враг“»[187]. В первоначальном варианте текста, однако, эта фраза заканчивалась не точкой, а точкой с запятой; далее следовало рассуждение, основанное на образах из приведенного выше стихотворного фрагмента: «„рог“, в котором старинный мой друг подавал вино жизни, стал рогом от рока; иные из наших „друзей“ гнусно вырыли пропасть из мороков лживых; сквозь все поднимаю я рог, рог с вином, поднесенным мне некогда: пью за старинного друга!»[188]. Это однозначно сформулированное приглашение к примирению (хотя бы и с беспочвенным обвинением в адрес мифических «друзей», якобы разжигавших конфликт) Белый ввести в окончательный текст книги не решился: в конечном счете возобладали, видимо, те же соображения и эмоции, которые и для Метнера оставались неизбывными даже после смерти его «старинного друга».

А. В. Лавров

Археографическая справка

Переписка Андрея Белого и Э. К. Метнера публикуется впервые в полном объеме известных нам текстов по автографам или копиям с автографов (часть писем Метнера), хранящимся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Москва) в фондах Андрея Белого (ф. 25) и Э. К. Метнера (ф. 167). Отдельные письма отложились в фонде Н. П. Киселева (ф. 128) и в фонде Андрея Белого в ГЛМ. Архивные шифры указываются в примечаниях к каждому письму, там же сообщаются библиографические сведения о ранее осуществленных публикациях данного письма или фрагментов из него. При этом не учитываются цитаты из публикуемых писем, более или менее пространные, приводимые в ранее изданных статьях и монографиях.