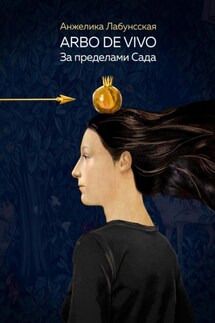

Arbo de vivo. За пределами Сада - страница 6

Глава 3

Флерово

Бездна противоречий в райских кущах

Поселок Флерово в начале шестидесятых вырос как гриб в подмосковном лесу. На многие километры вокруг простирались березово-еловые холмы и бархатные равнины. Шумели ветра, цвели незабудки, носились пчелы, разнося на лапках душистую пыльцу. Лесное море прерывали только редкие островки человечьего жилья с гармонями маленьких домишек на холмах. И вдруг среди мхов и муравейников появился ничем не примечательный снаружи институт ядерной физики. А чтобы не нарушить интимность ситуации, всех его служащих тоже поселили в лесу. Буквально за пару лет рядом с институтом вырос крошечный поселок, скорее напоминающий столичный микрорайончик из пятнадцатиэтажек, со своей миниатюрной инфроструктуркой и научно-интеллигентской атмосферой.

В семидесятые годы двадцатого века жизнь протекала весьма размеренно. В кинофильмах километры пленки уходили на созерцание героями звездного неба и молчание у костра. Стоя в очереди за молоком, сапогами или справками из ЖЭКа, можно было успеть прочитать «Войну и мир». Люди собирались друг у друга в гостях и подолгу рассуждали о высоких и низких материях, не глядя на часы.

Флерово являло собой модель образцово-показательного поселения советского человека. Автобус до Москвы ходил через каждые полчаса и останавливался прямо у метро. Проезд стоил пять копеек: флеровцы формально считались москвичами. По субботам между домов колесил небольшой грузовик, раскидывая по квартирам академиков и кандидатов наук заказы в авоськах: тушенку, мясо криля, мандарины, колбасу, сгущенку и что-то еще в бумажных кульках. В местный Дом культуры то и дело приезжали народные артисты, юмористы и циркачи, знаменитые певцы и киноактеры. Кружки шахмат и хорового пения всегда были рады и самим физикам, и их отпрыскам. На уютных улочках из клумб и гипсовых вазонов торчали благоухающие петуньи и цикламены.

Детство Евы вполне могло быть безоблачно-пионерским, как и у ее сверстников. Интеллигентная семья, дружная компания, школьные походы в лес с песнями у костра. Но, видимо, при ее рождении что-то пошло не так. То ли квадратными, то ли разновеликими были колеса ее колесницы, но по ухабистому жизненному пути она с самого начала поехала криво и с вынужденными остановками.

Девочка появилась на свет в начале семидесятых, в семье, которая с натяжкой вписывалась в поселковый ядерно-физический контекст. Отец наградил ее слабеньким ростом, большими глазами и маленьким вздернутым носом. Мать компенсировала не выдающиеся внешние данные фантастическим упрямством. Дома не было ни одного физика. Вернее, доктором наук был дед Михаил, но он насладился чистым лесным воздухом Флерово только полгода. Получил квартиру и оставил ее и этот мир. Теперь Еву окружали сплошные творцы да мыслители. Супруга деда, бабушка Фима, была воинствующим атеистом и обличителем верующих во спасение, пережитком далекого прошлого с тонким налетом дворянства в корнях. На вид ей всегда было лет двести. Когда-то, между обучениями в трех институтах туманной направленности, Фима рожала детей, идейно направляла их и по-спартански растила, пока дед самозабвенно служил ядерной физике. Маленькая сухонькая старушонка чуть что трясла своим партбилетом, любовно завернутым в газету «Правда». Однако это не мешало ей мечтательно вспоминать бабку, которая хаживала к губернатору на балы, читать внукам Гюго в оригинале и напевать немецкие песенки, когда месила тесто для пресных пирогов. В одну из Фиминых инспекций шестилетняя Ева обняла бабушку и сказала: