Аутоиммунная пузырчатка. От истоков развития до наших дней - страница 17

Sánchez-Pérez J., García-Díez A. Pénfigo // Actas Dermosifiliogr. – 2005. – Vol. 96. – №6. – P. 329—356.

Sinha A. A., Brautbar C., Szafer F., Friedmann A., Tzfoni E., Todd J. A., Steinman L., McDevitt H. O. A newly characterized HLA DQ beta allele associated with pemphigus vulgaris // Science. – 1988. – Vol. 239. – №4843. – P. 1026—1029.

Stanley J. R. Pemphigus // Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 6>th edition. – USA: Ed. Mc Graw Hill, 2003. – P. 558—574.

Tallab T., Joharji H., Bahamdan K., Karkashan E., Mourad M., Ibrahim K. The incidence of pemphigus in the southern region of Saudi Arabia // Int. J. Dermatol. – 2001. – Vol. 40. – №9. – P. 570—572.

Tsankov N., Vassileva S., Kamarashev J., Kazandjieva J., Kuzeva V. Epidemiology of pemphigus in Sofia, Bulgaria. A 16-year retrospective study (1980—1995) // Int. J. Dermatol. – 2000. – Vol. 39. – №2. – P. 104—108.

V’lckova‐Laskoska M. T., Laskoski D. S., Kamberova S., Caca‐Biljanovska N., Volckova N. Epidemiology of pemphigus in Macedonia: A 15‐year retrospective study (1990—2004) // Int. J. Dermatol. – 2007. – Vol. 46. – №3. – P. 253—258.

Warren S. J. P., Lin M. S., Giudice G. J., Hoffmann R. G., Hans-Filho G., Aoki V., Rivitti E. A., Santos V., Diaz L. A. The prevalence of antibodies against desmoglein 1 in endemic pemphigus foliaceus in Brazil // N. Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 343. – №1. – P. 23—30.

Yazganoğlu K. D., Baykal C., Küçükoğlu R. Childhood pemphigus vulgaris: five cases in 16 years // J. Dermatol. – 2006. – Vol. 33. – №12. – P. 846—849.

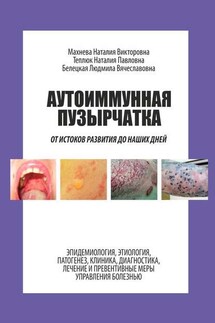

Глава 4.

Иммуннопатология аутоиммунной пузырчатки

Накопленные фундаментальные знания об этом угрожающем жизни заболевании позволяют не сомневаться в истинной картине аутоиммунного происхождения пузырчатки, которую можно представить как парадигму специфического аутоиммунного заболевания органов [Stanley J. R., 1989; Thivolet J., Nicolas J. F., 1995]. Об этом свидетельствует присутствие всех признаков (клинических, цитологических, гистологических, иммунологических и иммуногистохимических), характерных для аутоиммунных заболеваний [Махнева Н. В., Белецкая Л. В., 2012; Vaillant L., 1991]:

• существование специфических аутоантител;

• появление идентичных кожных поражений у новорожденных от беременных, страдающих пузырчаткой;

• сочетание с другими аутоиммунными и иммунопатологическими процессами (например, сахарный диабет II типа, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный полиартрит, анемия, бронхиальная астма, аутоиммунный миокардит, миастения гравис и др.);

• присутствие особого активного генетического участка (выявление определенных гаплотипов главного комплекса гистосовместимости II класса).

Аутоантитела при аутоиммунной пузырчатке

Основным механизмом развития аутоиммунной пузырчатки является потеря связи (адгезии) между кератиноцитами (акантолиз) с последующим образованием внутриэпидермальных пузырей [Глухенький Б. Т., Грандо С. А., 1990; Ежов Н. Я., 1974; Матушевская Е. В., 1997; Потекаев Н. С., 2004; Цветкова Г. М. с соавт., 2003; Beutner E. H. et al., 1973; Iwatsuki K. et al., 1989]. Разрыв связей между клетками эпидермиса возникает в результате воздействия аутоантител на антигены межклеточной субстанции (белков десмосомального аппарата, молекул адгезии) многослойного плоского эпителия (кожа, слизистая оболочка полости рта, пищевода и других органов) (рис. 4.1). Они обладают высокой тканевой специфичностью и относятся к классу иммуноглобулина (Ig) G (рис. 4.2,