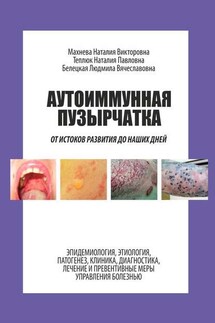

Аутоиммунная пузырчатка. От истоков развития до наших дней - страница 6

До середины XX в. все случаи истинной пузырчатки заканчивались летальным исходом. Так, Брауде Р. С. и Лейбман В. И. (1953) на основании изучения материала больницы им. Т. В. Короленко за 20 лет пришли к выводу, что больные пузырчаткой погибали в сроки от 1,5 месяцев до 2 лет. Новая эра в лечении пузырчатки началась 9.05.1950, когда Newman B. A. и Feldman F. сделали сообщение на заседании Лос-Анджелесского дерматологического общества об успешном лечении больного вегетирующей пузырчаткой кортизоном. В июне того же года Thorn G. W. и соавт. использовали в терапии больного вульгарной пузырчаткой адренокортикотропный гормон (кортикотропин) и кортизон. В отечественной литературе первые сообщения об успешном применении адренокортикотропного гормона и кортизона принадлежали Гринчару Ф. Н. и Егоровой Л. Е. (1955); Колоколовой Н. Н. и Шараповой Г. Я. (1955). Однако широкого распространения лечение больных адренокортикотропным гормоном не получило. В 1950—60-х гг. появилось немало сообщений о высокой терапевтической активности преднизолона и преднизона по сравнению с кортизоном и адренокортикотропным гормоном [Demartini F. et al., 1955; Miller J. L., 1956; Philipp A., 1956; Rein C. R., Bodian E. L., 1956; Robinson H. M., 1955]. Первыми в отечественной медицине успешные результаты лечения истинной пузырчатки преднизолоном опубликовали Пер М. И. и Машкиллейсон А. Л. (1958) (рис. 1.7). Однако вопросы о максимальной терапевтической дозе преднизолона, снижении средних и малых доз до поддерживающей дозы системных глюкокортикостероидов остаются до сих пор дискутабельными.

Итак, на протяжении всего периода существования человека пузырчатка остается одним из загадочных заболеваний, к которому до сегодняшнего дня не ослабевает интерес ученых, исследователей и клиницистов всех стран мира.

Иллюстративный материал

Рисунок 1.1. Никольский П. В. (1858—1940), заведующий кафедрой дерматовенерологии медицинского факультета университета в г. Ростов-на-Дону, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2. Павлов С. Т. (1897—1971), начальник кафедры кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии (1940—1968), член-корреспондент АМН СССР (1950), генерал-майор медицинской службы, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3. Статья Павлова С. Т. в журнале «Archiv f. Dermatologie u. Syphilis»: первая страница статьи (а) и рисунок, объясняющий явление акантолиза (b).

Рисунок 1.3, a

Рисунок 1.3, b

Рисунок 1.4. Рисунок Tzanck A. Схематическое изображение уровней образования пузырей при пузырчатке и герпетиформном дерматите Дюринга.

Рисунок 1.4

Рисунок 1.5. Рисунок Amagai M. (2002), объясняющий десмоглеин-компенсаторную теорию образования пузырей при пузырчатке.

Рисунок 1.5

Рисунок 1.6. Шеклаков Н. Д. (1918—1990), заведующий отделом микологии Центрального кожно-венерологического института, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.6

Рисунок 1.7. Машкиллейсон А. Л. (1928—1997), заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Московского медицинского стоматологического института, член-корреспондент Российской академии естественных наук, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.7

Библиография

Акопян А. Т. Материалы по изучению этиологии пузырчатки // Труды V Всесоюзного съезда дерматовенерологов. – Л.: Медгиз, 1961. – С. 111—114.

Белецкая Л. В., Гнездицкая Э. В. Реакция сывороток больных вульгарной пузырчаткой с антигенами склеивающей субстанции эпителия телец Гассаля тимуса человека и животных // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1974. – №6. – С. 87—90.