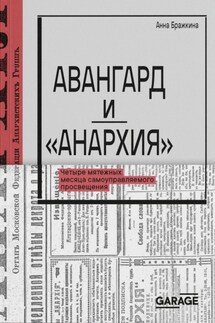

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - страница 4

Что они делали в 1914–1917 гг., известно плохо. Но за это время каким-то образом они, похоже, пристрастились к анархизму в его «богемном» формате мюнхенского бара «Симплициссимус».

Трубадуром «Симплициссимуса» был Людвиг Шарф, поэт-босяк, автор мрачного гимна «Я – пролетарий… что мне делать с этим?». В середине 1900-х гг. о Шарфе возбужденно писали как Александр Элиасберг в символистских «Весах»[11], так и Анатолий Луначарский в коммунистическом издательстве «Правда»[12]. В том же мюнхенском баре проповедовал теоретик анархизма Эрих Мюзам, считавший «естественными анархистами» людей дна – бродяг, нищих, проституток, поэтов, художников и студентов. Мюзам со своей группой Tat («Дело») открыл в Мюнхене анархистскую ночлежку и выпускал «Журнал всего человечества „Каин“». Поэтика этого круга восходила прежде всего к Библии, разворачивая на все лады библейское пророчество о том, что «последние станут первыми».

Журнал всего человечества «Каин», выпускавшийся Эрихом Мюзамом в Мюнхене.

Источник: Bayerische Staatsbibliothek München

Так или иначе, в начале 1917 г. братья Гордины затеяли в Петрограде нечто подобное. Они организовали группу «Союз пяти угнетенных – рабочего-босяка, женщины, угнетенной национальности, молодежи и личности»[13] и выступили с «Манифестом анархистов».

Обложка брошюры братьев Гординых «Манифест анархистов», изданного в 1918 г.

Источник: РГБ

Они проповедовали анархизм, который легко впитывал в себя «все хорошее», стоящее на защите угнетенных: не только Библию с Торой, но и Будду, Штирнера, Маркса с Энгельсом, Пушкина с декабристами, Герцена с Огаревым, Бакунина, Кропоткина, Толстого, Перовскую с Желябовым и Кибальчичем, Циолковского, Фёдорова, Лобачевского, Эйнштейна – вплоть до Льва Чёрного, с которым Абе посчастливилось сотрудничать. Исторические обстоятельства к тому располагали – третий год шла мировая война. Людям нужно было собрать в себе все самое лучшее, чтобы с ней покончить.

«Союз пяти угнетенных» участвовал во многих, если ни во всех, революционных событиях 1917 г. в Петрограде; Вольф Гордин входил в большинство руководящих органов петроградского анархистского движения. Аба же писал тексты про угнетенных в духе «детского экспрессионизма». Так же как Шафр и Мюзам, он показывал кровоточащее вокруг время как библейское.

Нас во всем этом прежде всего интересует их понимание задач искусства.

Все тексты Гординых – стихи, сказки, манифесты, газетные статьи – были «литературными», в них была сильна поэтическая, образная составляющая. При этом «литературный язык» Гордины использовали как активизирующий читательские массы инструмент «пропаганды и самоорганизации», как это делали и большевики в «Правде», – в противовес либералам, которые использовали «литературу» как инструмент «рекламы и влияния», подчиняющий волю читателя автору текстов. Прочитав листовку Гординых, к ним можно было прийти по указанному адресу и присоединиться к их революции. А полистав либеральную газету, можно было усмехнуться, всплакнуть, задуматься и сходить в магазин, чтобы приобрести рекомендуемые модные вещи.

В этом, собственно, и заключалось основное различие между «жизнестроительными» практиками авангарда и модерна рубежа XIX–XX вв.: первые производили революцию, а вторые – моду.

Сюжет, который вынес Абу Гордина из Петрограда в Москву, имел во многом эстетическую природу.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)