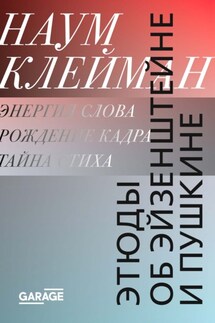

Этюды об Эйзенштейне и Пушкине - страница 30

Также становится ясным, что нельзя овладеть языком по формальным грамматическим правилам, не понимая смысла слов. Ибо невозможно понять «как», не понимая «о чем» и «зачем»!

Разумеется, «Потёмкин» не создал киноязык (мнение, иногда в юбилейном пылу высказываемое, но нелепое и несправедливое) – он поднял его на качественно новый уровень. За прошедшие годы некоторые ранние концепции киноязыка канули в Лету, многие вчерашние ответы вновь стали вопросами, развитие технологии, общества, систем коммуникации порождает новые вопросы. Наиболее существенные из давних дискуссий не окончены до сих пор, и две из них имеют непосредственное отношение к выбранной нами кинофразе.

Само понятие «кинофраза» было введено в теорию и практику Львом Владимировичем Кулешовым, учителем целого поколения кинематографистов. Кулешов утверждал, что кинофразы монтируются из кадров подобно тому, как слова и предложения составляются из букв. Это уподобление кадра букве было драматическим заблуждением, имевшим не только теоретические, но и практические последствия. Ведь буква однозначно связана с определенным звуком речи – следовательно, говорил Кулешов, надо добиваться однозначности кадра, чтобы зритель легко и просто прочитывал его содержание с экрана. Кулешов понимал, конечно, что кадр сложнее буквенного знака, поэтому оговаривался: «Отдельный кадр должен работать так же, как отдельная буква, причем буква сложная, например – китайская. Кадр – это целое понятие, и оно должно быть немедленно прочтено от начала до конца»[33].

Эйзенштейн возражал Кулешову. И не только на основании своего личного режиссерского опыта: шел спор не о стилях, а о самой природе языка кино. В юности Сергей Михайлович изучал японский язык, интересовался Древним Египтом и доподлинно знал, сколь сложен настоящий иероглиф по своей смысловой и формальной структуре. Чаще всего один и тот же иероглиф соответствует сразу нескольким разным понятиям и конкретное чтение получает в контексте фразы или от специального знака-детерминатива. Если и сравнивать кинокадры с письменностью, то уж никак не на уровне однозначной буквы (от этой аналогии надо сразу отказаться), а на уровне многозначного иероглифа[34].

Но разве не того же хотел Кулешов? Пусть он неверно назвал иероглиф «китайской буквой» – он ведь предупредил, что кадр есть «целое понятие». Но в том-то и проблема, что даже самое простое понятие, самое понятное слово на родном языке не может быть «немедленно прочтено от начала до конца». Стоит сравнить хотя бы смысл слова «земля» в таких четырех выражениях: «Земля и Марс», «черная земля», «упал на землю», «родная земля». Это пример Юрия Николаевича Тынянова, доказавшего принципиальную многозначность изолированного «словарного» слова[35].

Осип Эмильевич Мандельштам в «Разговоре о Данте» нашел для того же свойства образное пояснение: «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны»[36].

Математик про то же явление сказал бы, что слово одновременно входит в разные множества (в примере с «землей» – «планеты», «почвы», «родные места» и т. д.). Не эта ли многосмысленность отдельного слова определяет его потенциал для разных контекстов – в том числе небуквальных, переносных и фигуральных? Слово, попадая в определенный контекст выражения или фразы, как бы перестраивается в восприятии (это убедительно показал Тынянов), и в нашем сознании на первый план выступает один его смысловой оттенок, затушевывая (но иногда – в образах – одновременно подчеркивая!) другие.