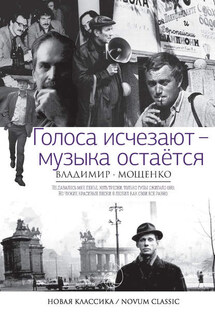

Голоса исчезают – музыка остается - страница 10

Лагерный загон, куда попал Грунин, открыл ему глаза на всё, «чтобы я закрыл их навсегда», оставшись роботом № СО-654. А хоронили здесь, говорит он, с пробитыми черепами – для «подстраховки», без гробов; зарывали, как скот в скотомогильниках. Одним словом, лагерная пыль, по выражению «Пениса в пенсне», как окрестили маршала Лаврентия Берию. В письмах Ю. В. – эхо тех бесконечных дней, а в своих снах он опять и опять укладывал мостовую, подносил кирпичи для кладки стен какого-то дома, видел под ногами крутые деревянные подмости с поперечными брусками-ступенями; за спиной – «коза», нечто вроде этажерки-рюкзака с грузом кирпичей; «пот разъедает глаза и шею. Иду, пошатываясь, но тяжесть обеспечивает устойчивость при подъёме. Возвращаться вниз, хоть и с пустой „козой“, почему-то труднее, и ноги теряют уверенность, и головокружение, увы, не от успехов. В глазах – калейдоскоп, а сердце – как кузнечный горн. Дотянуть бы до вечера…» И всё-таки Грунин, чтобы выжить, находил в себе силы для шутки. Маяковский призывал «класть в коммунову стройку слова-кирпичи», а зэк № СО-654 отвечал на это: «Снова завод на работу зовёт: с ночи в печи горячи кирпичи! Утром любовно я глину мешу, утрамбованную в формах ношу».

4

Я послал Юрию Васильевичу в Джезказган свою поэму «Флейта Федуты», которую посвятил ему. Он догадался, каким был мой замысел. «То, что стихотворчество заменено у вас музыкой, – писал он, – правильно: тут и Моцарт, и его борьба с Царицей Ночи, борьба Добра со Злом; многое вызвало отклик у меня в душе». И верно: письма Грунина, его стихи и проза легли в основу этой поэмы. «А вот рожок – и где-то вдалеке: река, окоп, и вскрик предсмертный чей-то, и взрывы бомб, и „мессеров“ пике, и две ракеты – в небе и в реке, и немцы – в двух шагах, и флейта с несыгранной сонатой в вещмешке… Чем был Степлаг? Клубком буранных зим. Тут каждый день прощались все со всеми. Копали медь – и в язвах, и в экземе. Ах, если б не Гоглидзе Серафим! Он говорил: „Ко мне поедем, в Греми“. На нарах вы „Одойю“[7] пели с ним, где камнепаду вторил водопад: „На лучшее надейтесь. Слёз не лейте“. По-русски, по-грузински – невпопад. Один – комроты, а другой – комбат. Вы Серафиму Моцарта на флейте играли – чаще что-то из сонат…» «А насчёт Серафима, насчёт грузинского братства, – соглашался Грунин, – действительно к месту!»

И с любовью писал о молодых грузинах, которые прибыли вместе с ним с этапом и с которыми он пахал в одной бригаде, – о Тенгизе Залдастанишвили, Гиви Магуларии и Отиа Пачкории. «Их иронически окрестили юными ленинцами: студенты факультета философии Тбилисского университета, они установили отклонения политики товарища Сталина от марксистско-ленинской теории построения коммунизма – и засомневались в гениальности своего великого земляка. И каждому из них припаяли по двадцать пять лет лагерей. Умные ребята, эрудированные. Любят свою Грузию – её культуру, литературу, язык». Дружба Грунина с ними крепла с каждым днём. «Как-то заговорили о графике шрифтов – греческого, готического, древнерусского. Друзья показали мне грузинский шрифт, ни на какой из упомянутых не похожий. И приохотили меня начать учить их язык. Учить язык – это не только слушать и говорить, но и читать и писать». Тогда-то Юрию впервые открылась поэзия Грузии – и в первую очередь лирика Николоза Бараташвили. Сильнейшее впечатление на него произвело стихотворение «Мерани»