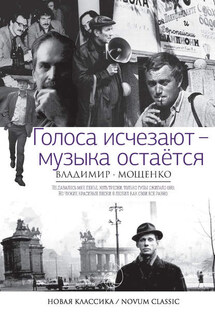

Голоса исчезают – музыка остается - страница 18

Он сыграл!

И созданное им останется в истории многострадальной отечественной литературы, которая сумела наперекор всему выжить в ранней и поздней иммиграции, в немецких концлагерях и в родимом ГУЛАГе, в психушках и под безжалостным прессом цензуры. Он обращался к Родине: «Не знаю, каким заклинанием дойдёт до тебя эта весть – успею ли перед закланием сказать тебе: я ещё есть». Юрий Грунин есть – и сегодня, и завтра, и, дай Бог, пребудет всегда.

Глава 2. Все началось с Тбилиси

Мурман Лебанидзе[10]

1

В моих записках нет приключений (как разумеет их иной любитель мемуаров). Это, предупреждаю, ни в коем случае не похоже, допустим, на «Замогильные записки» Франсуа Шатобриана или на «Исповедь курильщика опиума» Томаса Де Квинси. Недаром, взявшись за дело, я тут же припомнил слова моего почти однофамильца Михаила Зощенко (в чьей фамилии – золото высшей пробы) из его «Страшной ночи»: «А весёлого читателя, который ищет бойкий и стремительный полёт фантазии и который ждёт приятных подробностей и происшествий, автор с лёгким сердцем отсылает к иностранным авторам». Я отдаю себе отчёт в том, что Грузия сегодня – иностранное государство, но для меня она – с её людьми, музыкой, речью, горами, реками, с домом, где я когда-то жил, – всё та же, прежняя, своя, ибо моя молодость возвысилась ею. Здесь, в записках, я пытаюсь хоть как-то ответить на вопрос, заданный когда-то лириком Мурманом Лебанидзе малой пташке, которая сгинула, коснувшись в полёте предела пространства: «Так что же стряслось?» Что с нами происходило? Что с нами произошло?

И продолжу я, пожалуй, рассуждением о том, что счастливы (без всяких оговорок) мы бываем, увы, не так уж долго. Какой-нибудь миг. Этот миг, слава богу, был и у меня. Во всяком случае, как мне кажется, всё об этом свидетельствует. Тогда, совсем молодым (прямиком с солдатской службы, только-только с берегов Аракса, с окружённой дикими горами Нахичевани, откуда по солнечным дням хорошо виден Арарат со всеми его рафинадными зазубринами), я жил в Грузии, я жил Грузией. Кстати сказать, далеко не каждому из нас дано взять в толк, что именно, не обнаруживаясь очевидным образом, навсегда уплывает из наших рук на переломе дней. Все по-разному переживают такие утраты и упущения.

Классическим стал образ кинто – классического бездельника и мошенника – в шароварах, роняющего товар с огромного табахи (деревянного блюда) на землю и бросающегося лихорадочно его собирать, чтобы немедля вновь водрузить на место.

– А что? Разве было что-то?

Он улыбается, нисколько не смущаясь.

И ты в ответ улыбаешься. На то он и кинто. Подумаешь, чепуха какая. Большего горя не видал?!

У меня получилось так, что перед самым отъездом в длительную командировку в Венгрию, в Будапешт (в Южную группу войск) я провёл пару дней рядом с Военно-Грузинской дорогой, а именно – рядом с Гуд-горой, справа от которой стремительно проваливалась в тартарары пропасть глубиной, пожалуй, с километр (а по её дну нёсся пенистый поток легендарной Арагви с голубовато-серебристым дымом над нею). Но большую часть времени я был в окрестностях села Земо Млети (о, о нём можно долго говорить!) – там, где древняя крепость своею башней бросает вызов времени и где крестьяне, посылая в разведку цепкие кустарники и деревья, отвоёвывают землю у каменистых гор. Тогда-то у меня, на секунду ощутившим себя фельдъегерем в почтовой оказии, охраняемой конвоем казаков и пехотинцев с пушкой, родились такие строчки: «Расшифрую все горные знаки я – и не сделаю наоборот. Дай сегодня мне песню Акакия – чтоб не портил её перевод».