Хоспис: любить, просто любить - страница 4

Вел. княгиня Елизавета Федоровна в 1918 году претерпела мученическую кончину и в 1992 году была причислена Архиерейским Собором Русской Православной церкви к лику святых, став небесной покровительницей всех сострадательных сердец.

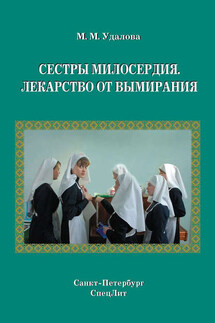

В 1920 году Приказом Народного комиссариата здравоохранения общины сестер милосердия были ликвидированы, а само слово «милосердие» на 70 лет исчезло из названий отечественных лечебных учреждений и названия профессии. В обязанности медицинской сестры стали вменяться: профессионализм, забота о физическом здоровье больного, в то время как попечение о его духовном состоянии стало чуждым общественному сознанию излишеством.

Слава Богу, времена меняются… Возрождение общин сестер милосердия, деятельность которых была прервана Октябрьской революцией, началось с 1990-х. В условиях катастрофической нехватки сестринского персонала в лечебных стационарах прихожанки православных приходов начали объединяться в сестричества. Этот процесс стал результатом осмысления своего места в церковной жизни для многих верующих. «Вера без дел мертва есть (Иак. 2.20), – писал при. Серафим Саровский, – а дела веры суть любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел; кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела». Женщины нелегких судеб, в глубокой вере и в естественно женском стремлении оберегать и утешать переступали пороги государственных учреждений, приходя на смену светским медицинским сестрам и социальным работникам, зачастую не слишком обремененным ни жизненным опытом, ни стремлением служить больному. Атмосфера больниц, госпиталей и хосписов начала наполняться теплом и состраданием. Упраздненное в 1920-м слово «милосердие» вернулось в официальные названия медицинских учебных и лечебных учреждений. Сегодня в разных городах и областях

России работают уже около 60–70 общин сестер милосердия, зарегистрированных как религиозные или общественные благотворительные организации. Их деятельность распространяется на больницы, богадельни, приюты, патронажные службы и хосписы. Во главе большинства из них стоят священники. Наконец 8 июля 2011 года на общецерковном Съезде по социальному служению было подписано Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Минздравсоцразвития. Одной из форм сотрудничества в рамках соглашения станет подготовка сестер милосердия и добровольцев для осуществления деятельности в сферах здравоохранения и социального обслуживания. «Сегодня мы видим возрождение социального служения Церкви. Помогая престарелым, детям-сиротам, беременным, многодетным и многим другим, Церковь делает то, чего она была лишена долгие 70 лет советского плена: творит реальные дела любви и милосердия».[6]Служение милосердия в современном обществе – есть реальная надежда на его выживание, залогом которого всегда было христианское – уважительное отношение к человеку в любом проявлении его жизни – старости, болезни, смерти…

Вера

«Я о Боге не думала, Он обо мне всегда помнил».

(Б.Г. Друзовская, умерла 03.09.1993)

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ии. 13,34–35). В радостях, в испытаниях, в искушениях, в страданиях – до самой последней минуты человеческой жизни Бог ставит перед человеком единственную задачу – научиться любить. Осознание этого единственного смысла бытия приходит к человеку с верой, обретение которой никогда не поздно. Но наиболее драматично оно на смертном одре. Промыслом Божиим и в этом человеку даются помощники – православные сестры милосердия, несущие свое служение в больницах и хосписах, – верные спутники всякой уходящей в вечность души. К сожалению, в российских стационарах большинство пациентов – люди неверующие. Поэтому именно духовность как признание первичности души необходима персоналу в общении с больным. Она же защищает от психологической травмы и родных, ухаживающих за ним – смерть из расставания навек, становится рождением души в другой мир. «… Для верующего (я бы сказал: и для неверующего, только верующий это знает, а неверующий не знает), смерть – это открывающаяся дверь, и через нее совершается встреча лицом к лицу с Живым Богом, то есть любовью, все побеждающей».