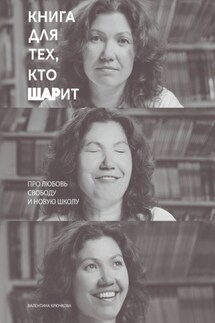

Книга для тех, кто ШАРит. Про Любовь. Свободу. И новую школу - страница 8

И там я, наконец, поняла, что я по-настоящему не злюсь на других детей. Я в этих ситуациях как педагог и исследователь – интересно, справится ли он сам, какие у него возникнут вопросы, запомнил ли он, как ему в прошлый раз показывали, как он будет действовать в нетипичной для себя ситуации и т. п.

В такие моменты пришло понимание, что выйти из состояния крика на собственных детей мне поможет такая фишка – отношение к ним как будто не к своим, а к тем, которые учатся у меня в классе.

И ещё очень важная штука, которую я вынесла для себя и своей семьи из Монтессори-метода, – дать ребёнку возможность застыть, зависнуть и ничего не делать, наблюдать. Потому что, наблюдая, я учусь. Мы, как родители, очень боимся этого состояния. И сразу пытаемся занять ребёнка, порой не давая ему услышать себя и свои интересны, покрикивая и обвиняя в безделье.

Вообще, как только ребёнок начинает ходить, мы тут же делаем расписание дня. У современного ребёнка нет ни минуточки, которую он проводит с собой, он вообще не понимает, что такое ничем не заниматься, «а что я на самом деле хочу из этого всего многообразия», ему некогда подумать. И если во времена моих детей этот возраст «надо всё успеть» начинался в 2 года, то сейчас – с 2-х месяцев. При этом мама сама подвергает себя огромному стрессу. Хотя её функция до года – просто быть рядом, просто быть защитой, наполнять, быть опорой, давать телесный контакт. А стресс и выгорание мамы, как мы уже поняли, – прямая дорога к крику и ору.

Я дошла до понимания этого, когда появился второй ребёнок. У них разница со старшим – 3 года. Мы организовали безопасную среду на полу, с 2—3 месяцев среднего ребёнка, и он везде ползал, можно сказать, что у меня были «половые дети». Это позволило мне не кричать!

Об этом много и хорошо пишет Елена Баканова в книге «Современные родители» (подробнее – на книжной полке ШАРа, см. в конце книги). А суперродительство, наоборот, подталкивается «умными» книжками «После трёх уже поздно» и т. п.

В первые годы жизни самое важное – это базовое доверие к миру. Мы должны дать понять ребёнку: «Мир хороший, мир добрый, мир (родители) мне поможет. Всё, что со мной происходит, – это и есть мир. Здесь никто не ругается!»

И снова вернёмся к теме крика на данном этапе. Вот такое интересное решение пришло мне в голову однажды, когда я зашла в комнату к детям, а там всё завалено игрушками так, что некуда ногу поставить. Я остановилась и… представила на месте своих детей не своих, а соседских.

Я подумала, когда мы со своими детьми в компании с соседями или друзьями, мы же не позволяем себе истерить. Так? По сути, ведь мы обижаем своих детей, только оставаясь один на один с ними, потому что за них никто не заступится. Мы же не позволяем крикнуть себе на ребёнка в классе или на соседского ребёнка… За них есть кому заступиться. А за своих? Это такой парадокс!

#Моёоткрытие Значит, за полсекунды до того, как захочешь истерить, нужно внутри себя посмотреть на детей, как будто они не твои, чужие. Мне это помогло. А вам поможет? Попробуйте!

Есть и ещё штука, которая помогала мне делать добрую маму. Я разделила лист бумаги на 2 половинки, на одной поставила знак +, на другой – и начала за собой наблюдать. Что приносит радость, записывала в плюс. А что радость забирает – в минус. Причём, главное правило наблюдения – мелочей нет. Люблю, например, ходить босиком в квартире, а к ногам липнут крошки – это не мелочь. Это то, что отнимает радость. Или нравится определённая чайная пара из фарфора для чаепития по утрам, это тоже не мелочь, это кладём в копилку радости. Если ты знаешь все-все свои радости, то твоя задача, как человека, который к себе относится внимательно, – давать себе эти радости ежедневно.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)