Когда булочки ещё умели смеяться - страница 19

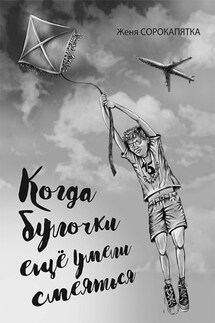

Когда булочки ещё умели смеяться

Почерк – зеркало души. Это Пушкин и про меня сказал. Неудавшуюся дурацкую фантастику, короче, свою первую книжку, я старался писать аккуратно, стиснув стержень до канавок на подушечках пальцев. Вот как заботился о тех, кто будет читать мою рукопись! Но всё равно – выходило не очень. И нынче у меня почерк просто никакой: докторский, ужасный, испорченный клавиатурами, неразборчивый. Забор из слов и предложений так густ и тесен, что часто не видно просвета, и сам, бывает, не разберу, что накарябал, особенно потом, позже. «Обладатель этого почерка явно что-то скрывает», – помню, гундосил обо мне один почерковед. А ведь он не прав! Потому что не скрываю, даже повторю еще хоть сто раз, что уже сорок тысяч лет существует человеческий язык, но написать свою главную книгу без особенной лексики у меня не получится. Не хватит ни слов, ни почерка.

А ведь это, пускай и невеликий, но всё равно – грех. Так считается. Что ж, маленькими эмоциональными грешками типа: «Блядь! Да кто ж так ездит!?» или «Ой, блядь, опаздываю!» я грешу постоянно. По сто раз на дню. За эти греховные «семечки» мне когда-то придётся отвечать… А вот придётся ли? Не знаю. Теперь – не знаю. Вот проснулся, и не знаю. Потому что мне приснилось – даже не приснилось, а явственно увиделось! – то, что порадовало сладкой вольницей и жирно перечеркнуло все мои прежние опасения болезненного покаяния и обязательной расплаты.

Прошлой ночью я умер. Что умер – это я прекрасно понимал. И осознавал себя именно таковым. Умершим. Без какого-то надрыва, без трагизма я понимал себя умершим. Как и положено, на всё смотрел откуда-то из-под потолка, про такое так и пишут: вид сверху. Я смотрел, и не было во мне ни капли любопытства, что вон там – это я, и что я – мертвый. А раз было не интересно, то лишь краешком глаза, только уголком своего зрения я смотрел на себя посреди комнаты. Меня больше занимало то, что происходило вокруг меня. В комнату заходили редкие люди, и они мне были интересны. Я рассматривал их лица, заглядывал к ним в глаза, при этом нагло злоупотребляя своей невидимостью. С предусмотрительно выключенными телефонами, пришедшие ко мне люди стояли и смотрели каждый в свою одну точку, а потом выходили на лестничную клетку, включали свои телефоны, закуривали и куда-то опаздывали. Стенаний я не слышал, рук никто не заламывал, всё было ровно: без воя, без надрыва, без трагизма… И эти сплошные «без» меня ничуть не оскорбляли! Почему-то я понимал: и правильно, и не надо по-другому. Потом некоторые из пришедших вместе со мной долго ехали. Я опять беспардонно смотрел в их лица, заглядывал к ним в глаза, обращённые в одну телефонную точку или, как бы стесняясь, на меня. Их лица и глаза оставались такими же, какими были и час-два назад. В них – без надрыва, без трагизма… Лица и глаза людей – последнее, что я видел. Стало темно. Услышал рассыпчатые стуки земли, которые бывают только на похоронах, когда, как не старайся, а земля из рук всё равно выпадает неловкими пригоршнями, и хорошо, что кидать её – только разок-другой, в треск разбивая о крышку гроба своё необъяснимое чувство вины. От этих барабанных раскатов у меня даже заложило уши. Сухой стук – это последнее, что я слышал. Потом стало очень тихо-темно. И только. Ни ворот рая, ни встречающих… И так одиноко. Я понял – это всё. Телеграфно проскочила мысль. Теперь уже точно последняя: «Там же ничего нет! Блядь! Ни-че-го!». И потом наступило действительно всё.