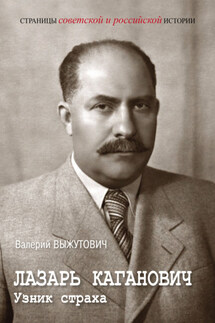

Лазарь Каганович. Узник страха - страница 4

Деревня Кабаны располагалась в 120 километрах от Киева, на границе с белорусским Полесьем. По ней проходила большая дорога от Чернобыля до Хавное. По этой дороге проезжали тарантасы, фургоны с пассажирами, а иногда и закрытые кареты с важными чиновниками. Деревня насчитывала 300 дворов. Проживало в ней 2600 человек. Среди них преобладали православные – русские, украинцы, белорусы. Еврейская колония состояла из 16 семей. Православные занимались в основном сельским хозяйством, а евреи преимущественно торговлей. Между первыми и вторыми процветал натуральный обмен: продукты урожая шли в уплату за водку и различные промтовары. Деньги практически не имели хождения и считались роскошью. Такой же роскошью была работа. За несколько картофелин или пару сапог можно было наняться на строительство подсобного помещения или небольшой хаты. В качестве строительного материала использовались камни, прутья, мох и глина. Вокруг хаты можно было разбить палисадник.

В деревне имелись пекарня, сапожная мастерская, продуктовая лавка и полицейский участок. Владельцы продуктовой лавки владели одновременно и книжной, та представляла собой передвижную тележку, стоявшую на обочине дороги.

«Мы, детишки, интересовались историей нашей деревни, – вспоминал Каганович. – Кое-что нам рассказал наш сосед Антон Кириленко, считавшийся в деревне просвещенным крестьянином. Он служил в солдатах, научился грамоте, был небогатым середняком, занимался пчеловодством, любил детей, так как был бездетным, и мы, хлопчики, были частыми гостями у него. Слушали его рассказы о железной дороге, по которой его везли в солдаты, о великом паровозе, о великих мостах, о широкой Волге, которая раз в десять шире нашей Уши, о плавающих по Волге хатах, „яки зовутся пароходами, раз в десять бильше, чим моя хата“, и другое. Вокруг было много зверья: лоси, барсуки, выдры, дикие кабаны. <…> Лесу недалеко от деревни было много, строиться было из чего, но добывать его приходилось по ночам, так как для крестьян он был запретным, чужим. Они, однако, ухитрялись строить себе дома из больших толстых бревен. Но в самой деревне лес давно уже вырубили почти весь, осталась только, и то частично, верба да еще на окраине деревни – небольшие лесочки. Из-за вырубки леса речка, которая протекала в самой деревне, обмелела, а местами высохла, разливаясь только весной, но поодаль от деревни была большая сплавная река Уша и отдельные водоемы, довольно полноводные, наполняющиеся от весеннего разлива, куда мы обычно ходили купаться. Оставшиеся на окраине самой деревни небольшие лесочки были для нас, детишек, и местом гулянья, и местом собирания ягод, диких яблок и груш (культурных садов было мало, всего три-четыре у богатых кулаков). Здесь мы делали заготовки хороших березовых веников для бани и, кроме того, сдирали кору, которую у нас покупал по 1 копейке за солидную связку приезжавший время от времени покупатель».

О своей малой родине Каганович рассказывает с теплотой. Его «Памятные записки» полны умильных картинок из детства. Живым чувством согреты воспоминания о родне и некоторых соседях. Кто-то не поверит в растроганность автора «записок», и основанием для недоверия станет мрачная историческая аура, навсегда окутавшая фигуру Кагановича. А кто-то скажет, что на закате жизни «железный Лазарь», видать, заметно помягчел, сделался сентиментальным, как все старики. Мы же пока воздержимся от однозначных оценок (постараемся, кстати, и впредь уклоняться от них) и продолжим рассказ о детстве нашего героя.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)