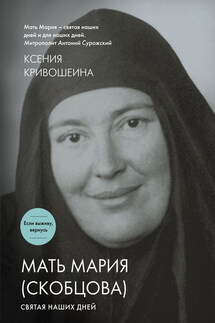

Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней - страница 29

Одноклассница Лизы Ю. Я. Эйгер (по мужу Мошкова) вспоминала позже: «Девушки-гимназистки были в курсе литературных, театральных и музыкальных событий Петербурга, посещали выставки “Мира искусства”. Нашими любимыми художниками были Бенуа, Лансере, Сомов, Кустодиев, Альтман… Лиза была настоящая художница. Рисовала она не просто хорошо, на каждом рисунке лежала печать ее неповторимого своеобразия и таланта. Рисовали мы в гимназии на уроках банальные гипсовые орнаменты, и некоторые из нас научились их рисовать правильно и точно, может быть даже изящно. А вот в рисунке Лизы, резком и подчеркнутом, всегда была выделена какая-то идея, остальное было сделано небрежно, как бы едва намечено. Я до сих пор помню ее рисунки, поразившие меня, и, несомненно, она, а не наш учитель рисования научила меня понимать живопись как искусство, проникать в самую сущность людей и вещей, созданных гением человека. И как ни странно, в то время Лиза рисованию не придавала особого значения!»[17].

Конечно, художники Серебряного века влияли на становление художественного вкуса молодых учениц и самой Лизы. Тяга к современному искусству у нее развивались под бурлящими, новаторскими идеями того времени. Художники и артисты торопили время, спешили сломать и разрушить устои, новые мысли и идеи были сродни веку. Россия впитывала как губка европейские «либеральные взгляды», бунтарство и протест против всего «старого и отжившего» захлестнули умы интеллигенции, дотянулись и до студенческой молодежи.

Софья Борисовна вполне отдавала себе отчет в том, что Лиза ищет способы забыть свое горе, ее не пугает опасность, она стремится подражать отцу. Много раз ей приходилось упреждать дочь, но характер у нее был упрямый, и уж если она ставила перед собой задачу, то шла к намеченной цели до конца.

Довольно скоро вместе с подругами по гимназии она решила проводить уроки с рабочими Путиловского и Франко-русского заводов по арифметике, географии, русскому и немецкому языкам. С. Б. вспоминала:

«Однажды она пришла ко мне и объявила, что ее пригласили по вечерам давать уроки рабочим на Путиловском заводе. Я пришла в ужас! Это был 1906 год, всюду аресты, и вдруг 15-летняя девочка будет давать уроки рабочим, да еще вечером! Говорю ей: “У тебя у самой много уроков, тебе самой еще учиться нужно, да и в беду попадешь…” Она бросилась меня целовать и говорит смеясь: “Не бойся, мать, и уроки выучу, и ничто со мной не случится… а вечером оттуда меня старики-рабочие до трамвая обещали проводить”. Я скрепя сердце позволила, думая, что она этим от душевной тяжести избавится. Несколько раз в неделю ей приходилось туда ездить. Прошло несколько месяцев, и в какой-то праздник Лиза говорит мне, что она должна идти в музей Александра III (ныне Русский музей), ее там ждет группа учеников, она им обещала прочесть лекцию о русской живописи. За несколько дней она с гимназистками и с преподавательницей ходила в музей и теперь расскажет рабочим, что сама узнала. Спросила у капельдинера, не ждут ли ее рабочие, тот сказал: “Ждут!” – и прочла им лекцию».

Приведенный рассказ достаточно точно характеризует настроения, царившие в то время в русских умах. В те годы ширилась пропаганда произведений искусства среди трудящихся масс, считалось, что музеи и выставки повысят их культурный уровень и смогут заменить рабочим научную и художественную литературу, так как из-за непосильного труда и угнетения на чтение и театры у них нет времени. Наступал период борьбы с несправедливостью, с самодержавием… Активными помощниками «искусство в массы» стала целая плеяда знаменитых деятелей искусства. Иллюзии и надежды, связанные с поголовной ликвидацией безграмотности, были огромными; студенчество воспринимало это всерьез, а 1917 год все это утопил в крови.