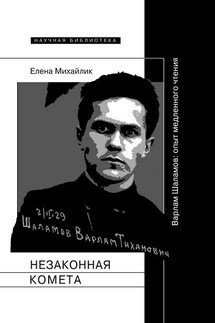

Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - страница 42

Симонов 2004 – Симонов К. М. Стихотворения и поэмы. Повести разных лет. Последняя работа. М., 2004.

Фомичев 2007 – Фомичев С. А. По пушкинскому следу // Фомичев С. А. Пушкинская перспектива. СПб., 2007.

Глава II. «Документалистика» Колымы

Незамеченная революция

Когда Варлам Шаламов решил написать цикл рассказов о Колыме, он параллельно начал формулировать положения теории, описывающей природу этих рассказов. Один из таких документов был впоследствии назван манифестом «о новой прозе». Шаламов собирался сводить счеты не только с историей и антропологией, но и с литературой. Избранный же термин – «новая проза» – принадлежал не концу 1950-х, когда он был создан, а совсем другому времени, когда все, от литературы до быта, было, по выражению того же Шаламова, «огромной проигранной битвой за действительное обновление жизни» (4: 139)[59].

Варлам Шаламов, в 1920-х – студент юридического факультета Московского университета, деятель левой оппозиции и начинающий писатель, интересовался идеями ЛЕФа, некоторое время посещал кружок О. Брика, общался с С. Третьяковым – и, при всей очарованности идеями, был разочарован тем, что увидел[60].

Все многообразные позиции – в области эстетики, политики и теории литературы, – которые в то время существовали в рамках Левого фронта искусств, казались Шаламову догматическими, узкими и плохо согласующимися друг с другом.

Шаламова одновременно привлекала – и отталкивала – жесткая ориентация на «литературу факта», апелляция к документу, представление о том, что форму произведения должны диктовать свойства материала, а автор важен ровно в той мере, в которой отсутствует в тексте.

С точки зрения Шаламова, эта позиция не оставляла места для поэзии: «На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было места в „литературе факта“…» (4: 305). Стихи получали право на существование только как служебный, агитационный вид литературы[61].

Кроме того, Шаламову казалось – тогда и потом, – что отбор фактов и ракурсов для лефовского «монтажа» все равно производился извне и по идеологическим критериям. Сам объект описания получал высокий статус «материала» только в результате предварительного осмысления.

Лефовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить, «искать факты» в их газетном преображении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это – искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации. (6: 489)

В воспоминаниях Шаламов описал одну из встреч с тогдашним редактором «Нового ЛЕФа» Сергеем Третьяковым и воспроизвел очень характерный разговор о журналистском проекте:

– Вот мы опишем этот дом, сделаем фотографии двухсот тридцати пяти квартир. Я проверял – нужно будет подчеркнуть вот что… А что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?

– Зеркала, – сказал я.

– Зеркала? – раздумывая, спросил Третьяков. – Не зеркала, а кубатура. (4: 305)

Выбор, таким образом, диктовался не свойствами объекта и не техническими потребностями монтажа, а заранее заданным представлением о пространстве и характере его восприятия.

Эта беседа была последней – Шаламова оттолкнули и скрытая иерархичность «Нового ЛЕФа», и жесткий формальный и идеологический диктат институции в целом.

– Вот, – сказал Сергей Михайлович, – напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?