Читать онлайн Игорь Гусенин - Новороссийские дачи: история дачного посёлка на Сухумском шоссе

Редактор Людмила Бойко

Корректор Людмила Бойко

© Игорь Гусенин, 2022

ISBN 978-5-0056-3937-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рецензия на книгу

«Новороссийские дачи:

история дачного посёлка на Сухумском шоссе»

Книга посвящена интересному, но до сих пор недостаточно изученному вопросу. В работах историков и краеведов тема дачных поселков, располагавшихся в пригороде Новороссийска в дореволюционную эпоху, изучалась лишь фрагментарно и никогда не являлась предметом отдельного исследования.

В своей книге автор излагает историю дачного поселка, располагавшегося на северо-восточном берегу Цемесской бухты. Неоспоримым преимуществом данной книги является попытка автора реконструировать хронологию событий с конца XIX в. до сегодняшнего дня касательно поселений, начинавшихся за цементным заводом «Цепь» («Октябрь») и простиравшихся до имения «Шесхарис» инженера Осинского.

И. А. Гусенин также описывает состояние дел дачного поселка в очень непростой период истории России – революционных потрясений 1917 г. и последовавшей Гражданской войны. Автор по крупицам пытается воссоздать историю смены владельцев участков в эти годы.

В книге анализируется законодательная база дореволюционной России. Характеризуются как нормативные акты имперской власти, так и постановления местной администрации, затрагивается вопрос колонизации Черноморского побережья в XIX в.

Отдельная глава посвящена истории Детского городка, который располагался на территории дачного поселка в первой половине 1920-х гг. Автор описывает не только месторасположение детских домов, но и приводит списки личного состава сотрудников Детского городка. В книге удачно представлены их характеристики, с указанием личных качеств, и даже степени благонадежности в отношении новой власти.

Автор подробно анализирует состояние дачных домов в период, когда они находились в ведении цементного завода «Октябрь», затем жилищно-строительного кооперативного товарищества «Красно-цементное». В конце книги И. А. Гусенин дает характеристику современному состоянию сохранившихся зданий бывшего дачного поселка.

Книга написана с привлечением солидного круга источников. Автор использовал материалы фондов Управления архива МО г. Новороссийск, изучил законодательную базу, справочные издания, использовал материалы периодической печати и тексты личного происхождения. Наблюдения автора позволяют сформировать общее представление о быте и нравах людей, живших в дачном поселке в разные годы конца XIX—ХХ вв. И. Гусенин не упускает из виду и описание биографий владельцев дач.

В книге фрагментарно представлены история Елизаветинской санатории, Ольгинской обители и дачи профессора Ковалевского, располагавшейся в Пенайском урочище.

В конце повествования И. Гусенин анализирует некоторые нестыковки в изученных им материалах. Пытается ответить на ряд вопросов. Какова история «исчезнувших» из архивных документов дач? Что происходило с данной территорией в послевоенный период? Какие перспективы у сохранившихся зданий? Таким образом автор определяет направление исследований на перспективу.

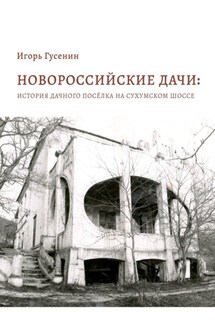

Книга прекрасно иллюстрирована редкими фотографиями, рисунками и картами.

В то же время глава «Октябрьская революция и Гражданская война» оказалась излишне описательной и перегруженной второстепенными фактами, что создает ощущение некоего сумбура в повествовании.

В главе «Передача дач Детгородка в ведение ц/з „Октябрь“» автор дает подробный отчет о техническом состоянии дач и перечень необходимых ремонтных работ на тот период времени. В главе «ЖСКТ „Красно-цементное“» мы вновь встречаем подобные характеристики. Так как промежуток времени между описываемыми ремонтными комиссиями был незначительным, создается устойчивое впечатление повтора излагаемого материала. Может быть, следовало изложить материал в другой форме?

В целом жители Новороссийска, историки, краеведы и сотрудники туризма получили прекрасный подарок. Представляется, что насыщенная интересными фактами книга И. Гусенина устраняет серьезный пробел в истории города и открывает перспективное направление в дальнейших исследованиях дачных поселков Черноморской губернии.

Рецензент —

кандидат исторических наук,

доцент кафедры инженерных дисциплин

и управления Новороссийского политехнического

института (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ» Нагаева Г. А.

От автора

Бывшие барские дачи за цемзаводом «Цепь» (ныне цемзавод «Октябрь») – это своеобразная терра инкогнита для профессиональных новороссийских историков, краеведов и просто любителей истории. Дореволюционный Новороссийск со всех сторон был окружен дачами: в Мысхако, в Широкой Балке, за цемзаводом «Октябрь», в Пенайском урочище и других местах. Но обо всех этих местах и существовавших в них барских дачах мало что известно. Более-менее известны некоторые дачные домики, находившиеся на Сухумском шоссе. Сразу хочу подчеркнуть, что в этой книге мы будем рассматривать только дачи на участке Сухумского шоссе, за цемзаводом «Цепь», немного коснемся дач Пенайского урочища, а также того, что кроме дач находилось в дачном поселке, частично историю постройки Сухумского шоссе, и, конечно, Детского Городка. Остальные дачи и культурные участки – это, несомненно, цель для будущих исследований.

Меня всегда привлекала эта тема своей неизученностью. Крайне интересно, что же там за история творилась. Ведь мы сейчас говорим об истории целого дачного поселка, а не отдельно взятого домика. Дачный поселок на Сухумском шоссе был по статусу выше дачных участков в Мысхако. Земельные участки в Мысхако раскупали зажиточные горожане, купцы средней руки, гласные Городской Думы и так далее. Но в целом в Мысхако имел дачи в основном местный люд – горожане.

Другое дело – поселок за цемзаводом «Цепь», вот там покупали землю богатые промышленники, графы, высокооплачиваемые инженеры, дворяне и другие знатные и состоятельные люди со всей Российской империи. Я по крупицам собирал историю дач, общался с людьми, которые когда-то жили или учились в школах, которые находились в некоторых барских дачах.

Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку Галине Леонидовне Кольцевой, Наталье Васильевне Кербс, Михаилу Генриховичу Леонову, Людмиле Борисовне Бойко, Александру Борисовичу Герасименко, Гильде Александровне Нагаевой. Начальнику Управления архива МО г. Новороссийск Наталье Анатольевне Мартовецких и главному специалисту управления архива Светлане Николаевне Лемешевой, а также Василию Михайловичу Хонину.

Эта книга раскроет вам множество тайн дачного поселка, но, я уверен, что еще немало предстоит раскрыть!

О дачном поселке и культурных участках

«После пыльного и жаркого города, когда едешь по шоссе, – веселит взор, разбросанными среди зелени усадьбами-дачами, припертыми к берегу бухты. Вот здесь можно найти тихое пристанище в уютной усадьбе, в тени зелени, с прекрасным видом на бухту и море с хорошим купаньем»

(Личков Л. С., 1904).

Колонизация Черноморского побережья началась сразу после завершения покорения Кавказа в 1864 году и первые 20 лет велась крайне неудачно.

Первоначально правительство пыталось заселить побережье в принудительном порядке. Не увенчалась успехом и попытка привлечения на побережье с большими льготами известных своей высокой культурой земледелия немцев, чехов, эстонцев, а также знакомых с природой и сельским хозяйством Черноморского побережья турецких армян и греков. Новые поселенцы не только не способствовали возрождению старых и новых сельскохозяйственных культур, но и повели хищническое истребление хозяйства. Их деятельность сводилась большей частью к уничтожению вековых лесов, вырубке выращенных горцами плодовых деревьев с целью облегчить сбор урожая.

Ещё более неудачной оказалась попытка создать крупные землевладения путём раздачи в частные руки огромных участков земли, либо безвозмездно в виде пожертвований, либо за ничтожную плату с рассрочкой в 10 лет. Таким образом к 90-м годам XIX века вся земля на Черноморском побережье была распродана и раздарена, а между тем побережье представляло собой безлюдную пустыню.

Оживление колонизации Черноморского побережья началось в конце 80-х г. XIX в. Стабильные успехи появились лишь в 90-е годы, когда правительство обратило серьезное внимание на Черноморское побережье Кавказа и приняло ряд мер и законов для более быстрого и успешного его освоения. В их экономическую основу был положен план раздачи в небольших размерах оставшихся в руках казны земель под создание культурных и дачных участков. Новыми владельцами этих участков стали, главным образом, люди образованные и состоятельные, жившие в самых разных местах Российской империи.

Сильный толчок для развития колонизации Черноморского побережья дало проведение железной дороги Тихорецкая—Новороссийск. В 1896 году для ускоренного и более детального развития побережья Черноморский округ был выделен из состава Кубанской области, с которой он не имел в принципе ничего общего, в отдельную Черноморскую губернию. И Новороссийск стал административным центром новообразованной губернии. В 1891-м году были начаты работы по проведению 500-верстного шоссе Новороссийск—Сухуми. Дорогу, проходившую по берегу Черного моря, называли Анненковским, Голодным, Сухумским или Береговым шоссе. Руководил стройкой генерал Михаил Николаевич Анненков. В отдельные месяцы численность рабочих доходила до 16 тысяч человек. Дорога была завершена в 1895 году, мостов на больших реках не было, а через небольшие речки были перекинуты временные деревянные мостики. Основные каменные мосты были построены только к 1900 году. Тогда шоссе и было сдано в эксплуатацию. С окончанием строительства шоссе в 1895-м году плановые участки по обе его стороны стали осваиваться особенно быстро. Хотя земли под дачи обрели владельцев еще в 80-90-е гг. XIX в. Постепенно за городом по обе стороны шоссе вырос дачный поселок.

В прибрежной полосе, недалеко от города, начала развиваться дачная жизнь. Состоятельные люди империи покупали землю, строили дачи и жили там летом семьями или сдавали в аренду. Причем возникали не просто отдельные дачи, а целые дачные поселки, окруженные прекрасными фруктовыми садами. Как, например, дачный поселок по обеим сторонам Сухумского шоссе за цемзаводом «Цепь». От цемзавода, его садов и больших и роскошных садов дачи Васильевой поселок протянулся вдоль берега на полторы версты включительно до дачи фон Энгельмана. Хотя, разумеется, она не всегда была «конечной». После неё со временем появились дачи других людей. И поселок еще вытянулся в верстовом измерении.

Эти так называемые культурные участки, принадлежавшие частным лицам, были плантажированы и засажены виноградом, ибо иная высшая культура вследствие норд-оста в этом месте – невозможна. Возделанные, засаженные, огороженные участки производили живое, хорошее впечатление, тем более что на каждом таком участке находились жилые постройки.

Министерство земледелия и государственных имуществ ввиду заселения этого пустынного в сущности края стало отводить казенные земли частным лицам на основании выработанных льготных условий. Участок шёл в пользование для устройства дач и разведения там виноградников, садов, тутовых рощ и проч. на пять лет с правом приобретения участка в собственность по истечении этого срока и при выполнении всех условий. Эти положения (контракт) были утверждены министром земледелия от 12 июня 1900 года.