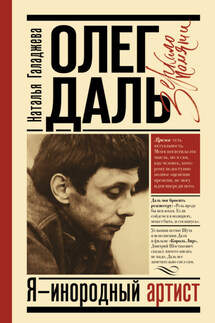

Олег Даль. Я – инородный артист - страница 6

Забавная вещь: в то время как члены худсовета решали, утверждать или не утверждать Даля на картину, Олег, в свою очередь, раздумывал, браться ли ему за роль Жени Колышкина или нет. А ведь эта роль словно «сшита» на него. А скорее всего, это он «посадил» ее на себя. Шла закладка тех основ, на которых актер выстраивал свою судьбу, – поиски своего метода работы над ролью, системы выбора ролей. Наверное, здесь и заложена часть ответа на вопрос, почему становилось «все труднее и труднее» работать. Кончался первый период жизни Даля, начинался другой. И своеобразным рубежом стала работа, а затем и выпуск картины «Женя, Женечка и “катюша”».

Повесть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», по мотивам которой был написан сценарий, вышла в свет в 1961 году в сборнике «Тарусские страницы». Сборник рождался на свет очень тяжело, а после выхода подвергся разгромной критике. Повесть Окуджавы встретили холодно, даже настороженно. Она напрочь рушила сложившийся официальный взгляд на события военных лет. Можно было ликовать по поводу Победы, горевать о двадцати миллионах погибших (хотя в сталинских лагерях погибло гораздо больше, о них горевать не рекомендовалось), а любая другая точка зрения была нежелательна. И хотя повесть, сценарий и фильм были совершенно самостоятельными произведениями, атмосфера и основная проблема сохранились. И в повести, и в фильме впервые был поднят вопрос о духовной стойкости человека и о потерях духовных. Поэтому отношение к повести передалось как бы «по наследству» и фильму, и, соответственно, актеру и его герою.

В чем же была принципиальная новизна созданного Окуджавой, Мотылем и Далем образа? Интеллигентный герой на войне в нашем кинематографе уже встречался! Сначала он появился у режиссера А. Иванова в «Солдатах» (по роману В. Некрасова), а потом у Калатозова в фильме «Летят журавли» (по пьесе В. Розова). И лейтенант Фарбер (И. Смоктуновский), и Борис (А. Баталов) принадлежат, конечно же, к одному социальному и человеческому слою. Женя Колышкин – их младший брат.

Все его личностные черты настолько концентрированны, что образ становится своего рода символом лучших духовных сил народа, его стойкости. Это та истинная народность, которая берет начало в героях русских сказок, не копируя их характеры, а с их помощью расставляя необходимые акценты, которые делают образ общепонятным, узнаваемым. Колышкин, как Иванушка-дурачок из русской сказки, озорничает, дурачится, балагурит, потому что попадает в мир, о котором представления не имеет и который не сходится с его собственным. Он поступает так, как ему диктует его чистая душа, по справедливости. А смекалку и находчивость он проявляет совсем как сказочный герой. Всем этим он, как ни странно, оказывается близок и к Максиму, и к Перепелице, и к Бровкину.

Юный мальчик-интеллигент никак не может вписаться в окружающий его суровый быт. Здесь проще таким, как Захар (М. Кокшенов), с его деревенской хваткой, умением устраиваться. Первая встреча с героем – возвращение из госпиталя: ничего героического, просто на ногу упал ящик от снарядов. А потом Женя решил проявить галантность – перенести хорошенькую связистку через лужу, но сам не устоял в скользкой жиже и плюхнулся в грязь. Сидя в артиллерийской установке (той самой «катюше»), он, воображая себя на линии огня, крутит какие-то ручки, нажимает педали и шепчет в полной эйфории: «За Льва Николаевича Толстого и его имение Ясную Поляну – огонь!», а потом «За Марка Твена!». Совершенно неожиданно «катюша» стреляет, а Женя… берет в плен немецкий десант. И так далее.