Переболь - страница 3

когда не сбылось.

Знать на вес эту тяжесть слов,

знать, какое убьёт, а какое подарит жизнь.

Откуда мне знать, как правильно, а не в лоб

любить тебя?

Если ты знаешь, то расскажи.

Как прикасаться так, чтобы не сломать, если тебя

ломает

мое

сама —

сшествие к твоим потаённым краям души?

Как быть с тобой – расскажи.

Такой весь в броне, отстранённый, родной, смешной,

научи, как быть мной и тебя не разрушить мной.

[У нас почти зима]

Любимая, у нас почти зима, хотя во мне ещё отчётлив март и

несколько отчётливей – сентябрь. Мне снится: мы увиделись

хотя бы на пять минут. Над городом туман. Теперь, когда я здесь,

ты далеко. Зима подходит, словно к горлу ком, как снежный

ком, к весне сойдёт лавиной. Мне хочется любви необъяснимо,

в простом: к тебе притронуться рукой. Мне снится, как декабрь

не устал, ты оставляешь солнечный Кейптаун и движешься

вглубь джунглевого Конго. А после прилетаешь ненадолго

согреть визитом здешние места. У нас почти зима. Почти весной

сон перестанет быть всего лишь сном, а время круг замкнёт

привычной встречей. И, думая об этом, как-то легче скучать,

пока тебя здесь нет со мной.

[Часть живого]

Вот октябрь заострил на листьях тень.

Стало слышно в оголенной пустоте,

как умеет жизнь шуршать, когда расслышал.

Я листок, я был отпущен чем-то свыше,

я отрывок – оторвался и летел.

Мне легко виском ложиться на траву:

я живой, поскольку слышу, как живу.

Я живой, поскольку обладаю звуком.

И когда себя расслышу, то пойму, как

и других на свете различать на звук.

Я листок, отрывок из черновика,

я древесный хруст сухого черенка,

прислонённые к траве висок и ухо.

Я звучу и значит, всё во мне не глухо

к тем, кто – тоже часть живого языка.

[Вавилонское]

Собрались, словно на второе

вавилонское столпотворение.

Хочется быть героем,

спасителем,

лидером мнений.

В крайнем случае – просто ходить по двое.

Вышло стать пеной слов,

волнами,

войсками воя.

Выронить за борт, кирпич уронить на тех, кто.

Смотрит и поражается Архитектор:

не тому я учил живое,

не из такого лепил их теста.

Тексту

становится сразу ничтожно тесно,

его

сразу

ничтожно

мало,

когда ужас строителей заливает фундаменты и каналы,

когда сердце и руки строителя не на месте.

Вопреки созиданию,

текст превращается в шаткое здание.

Кладка выходит халтурой,

речь выливается в тайный заговор,

Архитектор, от стройки хмурый,

устаёт

повторять

монотонное

«заново».

А потом, задолбавшись им объяснять азы,

он берет этот чертов кирпич,

как они до того, просто роняет один кирпич,

и

весь их нелепый

пустой

испуганно-злой язык

превращается

в никому

не понятный

птичий.

[Когда мне боль и горечь разрешат]

Когда мне боль и горечь разрешат ощупывать себя: душа, душа,

живое тело, от слезы́ дорожка – когда я вновь приду

в себя от дрожи, согрею руки, намотаю шарф, распробую опять

на вкус слова – и вспомню, что пока ещё жива. Когда слова

вновь прекратит трясти, в моей тщедушной маленькой горсти,

в разжавшейся от судорог ладони зажжется свет, и в свете боль

утонет. И я смогу ещё не раз светить.

Прости меня за прожитую боль.

Прости за всё, что здесь стряслось с тобой.

Оно со мной стряслось, к несчастью, тоже.

Но я, себя ощупав осторожно,

сумею отыскать в себе любовь.

Чтоб ожил каждый, кто пока что может.

[Чудо]

Чудо: я вырос в новое. Только – кто я? Что было наполнено

в прошлом, теперь пустое. Что было наполнено прошлым, сейчас

исчезло. Чудо: я вырос в другое. Но где мне место?

Похожие книги

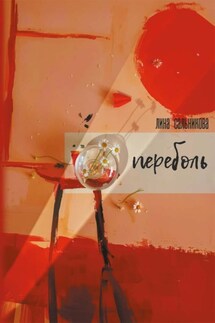

Переболь – это умение перерасти прошлое, перешагнуть порог в лучшее, пережить и переменить. Оставаться уязвимым, но смелым в попытке говорить и слушать. Вступать в диалог, несмотря на страх остаться непонятым. Открываться близости, не боясь различий. Честно встречаться со своими и чужими чувствами. И быть – даже когда всё рассыпается в этом непредсказуемом мире.Третий печатный сборник Лины Сальниковой повторяет жизнь: горе и счастье живут бок о б

Сборник юмористических и сатирических четверостиший, написанный членом союза писателей России с 2017 года. Автор 33 года отдал службе в армии, награждён боевым орденом и медалями, да и после службы работал, работает он и сейчас. И одновременно пишет стихи. Вот эти-то стихи и представлены на ваш суд. Кто-то скажет: это уже было! Игорь Губерман пишет в этом жанре, уже давно, и успешно пишет. Да, это так, и Владимир считает Губермана своим литератур

Лирические стихи, написанные автором с 2001 года по 2002, это период вдохновения и публикации стихов на литературных сайтах, в поэтических сборниках, участие в ЛИТО.

Сборник стихов. Начало СВО, гражданская лирика, философская лирика, религиозная лирика, любовная лирика. Поэма "Победители" в память деда старшего лейтенанта Черепанова Корнила Елизаровича, ветерана ВОВ, участников СВО.

Лучшая муза всей моей жизни, которой я написал за 10 лет 250 стихов.Бесконечно благодарен Богу за встречу с ней и вдохновение, а мышке – за хорошее отношение!

Две повести1) «Хрустальный пьедестал»Виталий Боков обожает блондинок, но ему почему-то с ними не везёт. Эти девушки раз за разом разбивают ему сердце. И вот, наконец, он встречает девушку своей мечты. Чем всё это закончится? Главное – любить!2) «Современная сказка»Дочь атамана куреня влюбилась в иностранца – итальянца Виттора, который на самом деле оказался таджиком. Что из этого получилось – стоит прочесть до конца.

Приключения двух подростков с современной Земли – брата и сестры, в волшебном мире, где творчество приравнено к магии.Включает в себя большое количество стихотворений, юмора и глубокого смысла.Написано с любовью к чудесам и читателям.Спасибо Богу за идею и вдохновение.Всем желаю верить в чудо!