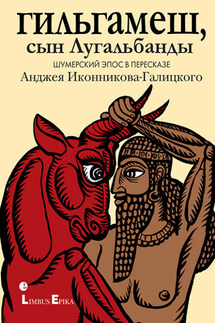

Поединок - страница 15

Квинтэссенция подходов, ориентированных на эффективность бюджетного сектора, включая отрасль культуры, содержалась в докладе по вопросу об оптимизации сети и численности работников государственных и муниципальных учреждений, впервые подготовленном Минфином России в 2015 году. В этом докладе было отмечено, что дальнейшая работа учреждений должна строиться на «рыночных основах предоставления государственных (муниципальных) услуг» (наравне с негосударственными организациями культуры), «логика „финансирования организаций“ должна окончательно уступить место оплате предоставления услуг», «бюджетное финансирование услуг должно осуществляться строго в рамках конституционных, базовых гарантий и обязательств государства, а для услуг повышенного качества необходимо задействовать иные бюджетные механизмы (например, гранты) и внебюджетные источники финансирования». Подчеркивалась необходимость сокращения затрат бюджетных учреждений на содержание имущества как ключевого направления эффективности управления государственными финансами, а кроме того, декларировался в перспективе постепенный отказ от предоставления бюджетным учреждениям имущества в оперативное управление (вменялась замена его на договор аренды, в том числе по льготной ставке, либо на договор безвозмездного пользования).

В 2018 году Минфином России были приняты Методические рекомендации по разработке и реализации Программы оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также Типовой план мероприятий по консолидации бюджетных средств субъектов Российской Федерации в целях оздоровления государственных финансов регионов. В данных документах также декларируются идеи оптимизации, в частности, предписывается проводить:

➢ разработку и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям);

➢ укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным; размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей»;

➢ создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, дворцов культуры, музеев, библиотек;

➢ реализацию (продажу) излишнего, консервацию неиспользуемого имущества учреждений; включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания иного имущества;

➢ сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений, передачу несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг, создание централизованных бухгалтерий.

Стоит отметить, что в действительности реализация задачи повышения уровня заработной платы в сфере культуры привела к вольной интерпретации органами управления культуры «майских указов» и использованию неограниченных полномочий для экспериментальной практики укрупнения учреждений без учета специфики деятельности коллективов. Театры объединялись с концертными агентствами, детскими театрами и студиями, происходило массовое сокращение домов культуры, не имеющих возможностей для наращивания средств от платных видов деятельности. В процессе таких реорганизаций зачастую утрачивалась и творческая индивидуальность коллектива, и его финансово-хозяйственная автономия. Если на федеральном уровне решения о слияниях и поглощениях всегда отмечены повышенным вниманием (например, анонсированное слияние Александринского театра и театра им. Ф. Волкова было остановлено указанием Председателя Правительства), то в регионах и муниципалитетах такие процессы идут в «спящем режиме», и инициируются к общественному обсуждению только при посредничестве Союза театральных деятелей.