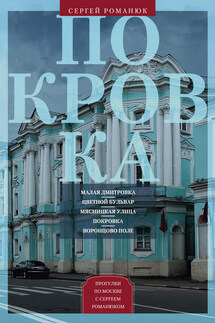

Покровка. От Малой Дмитровки в Заяузье - страница 17

Сергиевская церковь долгое время считалась «артиллерийской», и когда из нее совершался крестный ход на Неглиненский пруд, то пушкари производили «пушечную пальбу». Здание, выстроенное около этого времени, оставалось неизменным до 1763 г., когда пристроили придел иконы Казанской Богоматери. Как бывало обычно, трапезную в XIX в. пришлось расширить, что и было сделано в1837—1841 гг. Церковь снесли в 1935 г., предварительно закрыв, как было написано в постановлении Моссовета, «в виду острой необходимости помещения для глухонемых» (!). Хотели было выстроить на месте церкви огромное здание клуба, но все окончилось стандартным школьным зданием, которое в последнее время использовалось как помещение для контор Московского метрополитена. В этом переулке прошли последние годы жизни певца О.Л. Лазарева (№ 10). На его дочери, впоследствии знаменитой актрисе Малого театра, был женат артист М.П. Садовский. В доме № 7 много лет прожил специалист по немецкой литературе, профессор Б.Н. Пуришев.

Церковь Св. Сергия в Пушкарях

По артиллеристам – старожилам этих мест – именовался и соседний Пушкарев переулок (до 1907 г. Сумников), называвшийся в 1945–1990 гг. улицей Хмелева в честь артиста МХАТа, который руководил драматической студией, находившейся в доме № 21. Он был начат с постройки 1913 г., когда присяжный поверенный Я.В. Ролл задумал возвести неподалеку от оживленной, многолюдной Сретенки представительное здание «для кинотеатра, ресторана и выставок». Владелец пригласил многообещающих молодых архитекторов братьев Весниных, в проекте которых основное внимание уделялось выявлению возможностей каркасной системы. Это строение из-за Первой мировой войны было закончено только в 1926–1928 гг., но уже не имело ничего общего с первоначальным веснинским проектом. В небольшом театральном помещении с 1932 г. работала студия Н.П. Хмелева, которая потом выросла в театр имени М.Н. Ермоловой, а сейчас здесь находится филиал театра имени Вл. Маяковского.

По фамилии домовладельцев назван Большой Головин переулок (до 1906 г. Соболев переулок), который заслужил в дореволюционной Москве репутацию одного из самых злачных мест всего этого района, отнюдь не отличавшегося строгими нравами. А.П. Чехов, хорошо знавший окрестные места, описал его в рассказе «Припадок», а в письме к А.С. Суворину, владельцу газеты «Новое время», спрашивал: «…отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшное зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок».

В 1907 г. переименовали и Мясной переулок, в котором находились мясные лавки. Тогда ему возвратили название, которое бытовало в XVIII в.: Последний переулок (он был в то время последним перед Земляным валом, а примерно с середины XIX в. именовался Мясным, возможно по мясному торговому ряду).