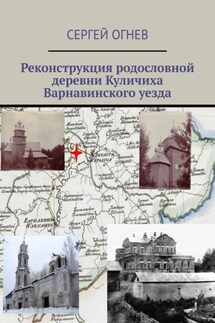

Реконструкция родословной деревни Куличиха Варнавинского уезда - страница 2

В начале 20-х годов XVII века все поселения в Ветлужской волости Российский Царь Михаил Романов пожаловал первому боярину России, главе Боярской думы князю Ф. И. Мстиславскому. С этого времени вольные жители Ветлужского края стали крепостными и управлялись через выборных старост, десятских и сотских боярскими приказчиками сначала князей Мстиславских, а затем других князей и бояр. Именно в это время на реке Нужне заселился новый починок в пару дворов, который быстро разросся до деревни Белышево в десяток крестьянских дворов.

Чтобы усилить поток переселенцев в Поветлужье, Мстиславские давали льготы поселенцам по уплате оброков, а руками прибывших умельцев строили здесь новые деревянные храмы. Так в 1628 году была освещена Николаевская церковь в деревне Белышево на реке Нужне, с этого времени Белышево становится селом. После смерти Мстиславских Ветлужская волость тем же царем в 1630 году передается в вотчины и поместья другим его слугам. Село Белышево и возникшие вновь деревни по рекам Нужне и Волу входили в вотчину князя Тараканова. В конце XVII века при Петре I, из Георгиевской вотчины выделились Архангельское и Белышевское имения. Белышево с деревнями передаётся родственнику первой жены царя Абраму Фёдоровичу Лопухину. Так было положено начало создания в селе Белышево, оно же Никольское, дворянского гнезда.

В феврале 1692 года «дан антиминс на старой престол Николая чудотворца в Галицкий уезд в село Белышево, что на речке Нужне», а в 1694 году боярин А. Ф. Лопухин построил в Белышево вторую деревянную церковь во Имя Тихона Чудотворца, поэтому престольным праздником в Белышево и в Куличихе был, и поныне остается, Тихонов день. Хотя основным собором села и приходов была всё же церковь во имя Святителя Николая, построенная в 1628 году. В июле 1714 года «запечатан указ по челобитью стольника Авраама Федоровича Лопухина, велено в Галицком уезде в вотчине его в селе Никольском Белышево тож новопостроенную церковь Пресвятой Богородицы Казанския освятить того ж села попу Григорью Назарову». Но уже в конце века село Белышево с деревнями перешло во владение тайного советника и кавалера Петра Андреевича Толстого.

В 20-е годы XVIII века хозяином Белышевского имения становится князь Иван Васильевич Одоевский. По генеральному межеванию земель в 70-80-е годы в его имение, кроме села Белышево, входило село Вознесенское и 18 деревень: Швечиха, Каменка, Исаиха, Копылиха, Вязова, Березовка, Рожково, Денисиха, Мокруша, Таруниха, Токариха, Куличиха, Козлиха, Бажениха, Михчиха, Урюпино, Чудиха и Юриха. В них числилось 513 крестьянских дворов, где проживало крепостных 932 мужчины и 1043 женщины [2].

В 30-е годы XIX века Белышевское имение переходит во владение князей Мещерских. Перед отменой крепостного права по ревизии 1858 года им принадлежало 494 крестьянских двора при 1724 ревизских душах. А в конце 60-х годов XIX века, уже после отмены крепостного права, имение покупает вятский купец Иван Лукьянович Бердников.

Варнавинский уезд Костромской губернии относился к числу лесных уездов. Преобладающие промысловые занятия крестьянского населения – рубка и сплав леса. Из других отхожих промыслов в Белышевской волости относится шерстобитие и, кончено, сельскохозяйственные работы. Из кустарных промыслов преобладали производство мочальных веревок, производство саней, тележных колес и маслобойное производство. Крестьяне отрабатывали шесть дней в неделю на барских работах, с них собирался оброк в виде денег, дров, холстины, овчины и продуктов питания. Каждая деревня славилась каким-нибудь ремеслом. В частности, Варганиха и Бажениха известны были своей глиняной посудой – на базаре в Ветлуге всегда пользовались спросом их горшки, крынки, плошки. В Куличихе и Юрихе пекли отличные хлебные изделия (куличи) и мастерски растили огурцы, которые возили на продажу в Шарью, Урень, Ветлугу. Крестьяне каждое лето заготавливали много сена, но оно практически всё уходила на оброк и на продажу – собственных лошадей кормили соломой, и только в рабочие дни добавляли сена и овса. Почти всё, что носил на ногах и во что одевался крестьянин, изготавливалось им самим. Зимой женщины пряли пряжу изо льна и шерсти и ткали ткани, а главы семейства или старики плели лапти на весь год [3].