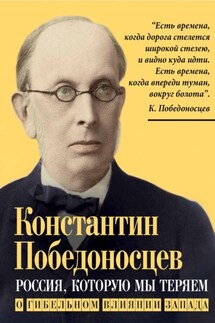

Читать онлайн Константин Победоносцев - Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада

© ООО «Издательство Родина», 2022

Единство народа с государством и Церковью

Русская душа нераздельно связана с самодержавием и Церковью

(Из речи в заседании Исторического общества, 6 апреля 1895 года)

Человек делает историю; но столь же верно и еще более значительно, что история образует человека. Человек может узнать и объяснить себя не иначе как всею своею историей. Дух человеческий с первой минуты бытия, неудержимо, непрерывно стремится всякую свою способность, всякую мысль, всякое ощущение выразить, воплотить в действии, – и вся эта энциклопедия событий и действий составляет жизнь человеческую. В этом смысле жизнь, составляя сцепление событий, связанных между собой логическою связью причины и действия, в то же время есть таинство души: есть события в жизни, которые роковым, таинственным образом действуют на чуткую душу, определяя стремления, волю, характер и всю судьбу человека.

Но человек есть сын земли своей, отпрыск своего народа: кость от костей, плоть от плоти своих предков, сынов того же народа, и его психическая природа есть их природа, с ее отличительными качествами и недостатками, с ее бессознательными стремлениями, ищущими сознательного исхода.

У всякого народа, как и у отдельного человека, есть своя история, своя сеть событий и действий, в которых стремится воплотить себя душа народная. В исторической науке пытливый ум, критически исследуя факты, действия и характеры, желает определить точную достоверность их и уловить взаимную их связь и внутреннее значение в судьбах общественной и государственной жизни народа.

С глубоким интересом, с наслаждением, с удивлением читаем мы страницы этой книги, восхищаясь остротой критического ума, искусством художника; по старинному выражению, история – учительница народов, граждан и правителей, – но кому из них пошли в прок ее уроки? Кто, закрывая книгу, овладевшую всем его вниманием, не ощущал в душе горького сознания, что пред ним открывалась старая, как мир, летопись человеческой гордости, эгоизма, жестокости и невежества, свиток, в котором написаны «жалость и рыдание и горе»?

В ином, более глубоком, смысле, история земли и народа образует человека, сына земли своей, если у него душа чуткая. Чуткая душа вносит в историю свое живое чувство, и тогда всякий факт, всякий характер в истории отвечает на то, чему душа верит, что ум в состоянии обнять, так что своя духовная жизнь становится для человека текстом, а летопись истории – комментарием к нему. В этом свете события открывают ему свое таинственное значение, и мертвая летопись оживляется поэзией духовной жизни целого народа.

Иное, в чем наука, анализируя факты и свидетельства о них, видит одну легенду, сложившуюся в народном представлении, – то самое получает смысл явления, оправдавшего себя в жизни и в истории, становится истиной для духа. Чего бы ни достиг разлагающий анализ ученого историка в исследовании сказаний о Владимире, о Димитрии, о Сергии, об Александре Невском, – для чуткой души это явление, этот образ становится созвездием, проливающим на нее лучи свои, совершающим над нею свое течение в тверди небесной.

Для отдельного человека, и для народа, и для общества – всю цену истории составляет самосознание. И отдельный человек, и народ – представляемый властью – познает себя в своей истории. Поучительна история развития этого самосознания у нас в России. Стоит сравнить в этом отношении две эпохи – время двух Александров – Александра I и Александра III. Первый Александр тоже любил Россию и народ свой, – но его воспитание не дало ему возможности узнать ни историю страны своей, ни народ свой. Он родился в такое время, когда простой народ слыл под общим названием подлых людей, и сверху мало кто различал в нем облик достоинства; когда западная культура, перенесенная на русскую почву, выражалась лишь во внешних формах чуждого нам быта; когда на самую Церковь смотрели сверху как на учреждение необходимое для народа, но уступающее в достоинстве римскому культу просвещенного Запада.

И ум, и сердце неудержимо влекли молодого государя к возвышенной цели – править ко благу народному, водворить порядок в хаосе учреждений, искоренить злоупотребления, разрешить стеснительные узы рабства и предрассудка. Но идеал, к которому применялись его стремления и планы, – был не в России, а вне ее. Воспитанный Лагарпом в духе отвлеченных идей философии XVIII столетия, из них почерпал Александр отвлеченный идеал свой, а русская история, русская действительность была ему закрыта и представлялась чистым полем, на котором можно строить что угодно.

Окруженный плеядой юных советников, он заодно с ними погружался в мечтания: не зная натуры народа и его потребностей, мечтал о представительном правлении, долженствовавшем будто бы водворить разум и правду в правительстве; не зная Церкви Православной в ее народном значении, мечтал об уравнении с нею всех вероисповеданий и о безразличии церквей и вероучений; мечтал о восстановлении Польши, не зная истории, которая сказала бы ему, что Царство Польское означает рабство и угнетение для всего русского народа.

С того времени до вступления на престол императора Александра III протекло слишком полстолетия. В этот период времени трудно исчислить, сколько сделано успехов, как выросло русское историческое самосознание. В Москве собрался кружок культурно образованных людей, одушевленных мыслью о необходимости народного самосознания в исследовании прошедших судеб страны своей и своего народа; они явились в обществе и в литературе с протестом против ложного отношения к русской жизни и ее потребностям, против самодовольного невежества и равнодушия ко всему, что касалось до самых живых интересов России.

Это были люди, искавшие в прошедшем своей родины идеала для устройства будущих судеб ее, и они первые сознательно выяснили перед всеми нераздельную связь русской народности с верой и с Православною Церковью. Независимо от крайностей учения, – слово это было необходимо ввиду надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и либерального доктринерства: вот почему деятельность этого кружка имела важное значение в истории русского просвещения. Молодой цесаревич, рано ознакомившийся с этим направлением через А.Ф. Тютчеву, не мог не сочувствовать ему чутким русским сердцем, любящим народ свой и землю, и жаждущим правды и прямого дела для земли своей.

Посреди таких явлений и воздействий возрастал и образовался будущий император. И вместе с тем вырастала и укреплялась в народе вера в него, оправдавшаяся в течение всего 13-летнего его царствования. Для крепости правления нет ничего важнее, нет ничего дороже веры народной в своего правителя, ибо все держится на вере. Что бы ни случилось, – все знали и были уверены, на что в важных случаях государственной жизни даст он отрицательный и на что положительной ответ из своей русской души. Все знали, что не уступит он русского, историей завещанного, интереса ни на польской, ни на иных окраинах инородческого элемента, что глубоко хранит он в душе своей одну с народом веру и любовь к Церкви Православной, понимая все ее воспитательное значение для народа, – наконец, что заодно с народом верует он в непоколебимое значение власти самодержавной в России и не допустит для нее, в призраке свободы, гибельного смешения языков и мнений.

Когда мы теряем ближнего, любимого человека, мы не думаем спрашивать: что он сделал, – мы только ощущаем, чем он был, – и для нас всего дороже, всего ощутительнее живой его образ, со всею окружавшею его нравственною атмосферой, все, что от него исходило к нам и держало в нас ту гармонию жизни, которую, с кончиной его, мы утратили. И кажется в эту минуту – его нет – как нам жить без него?

Таким-то чувством дрогнул весь народ русский, пораженный вестью, что отошел от нас царь Александр III. Душа народная слилась с его душой и, утратив его, сама растерялась.

Чувство это живо и поныне. Кто хочет уловить его, и ощутить его, и слиться с ним – пусть идет в Петропавловский собор и на эту орошенную слезами могилу – и увидит, как и ныне, и завтра наполняет его, торжественно, с утра до вечера, тихою молитвой, бесконечная толпа народная, стекающаяся к этой могиле со всех концов России.

Что значит Церковь для русского человека

(Из статьи «Церковь»)

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело – объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной форме. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании – неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное связано и сплетено множеством таких тонких корней с психическою природою каждого племени и с общими, сложившимися в нем началами нравственного миросозерцания, что невозможно отделить одно от другого.

Разноплеменные и разноцерковные люди могут во многих отношениях при встрече во взаимном общении почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собою в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он входит к нам, становится одним из наших, и общение его с нами полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приютно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, не сродной, не сочувственной, что здесь – не то, что у нас; здесь неприютно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприютно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, он чувствует, что назвать этот храм своим для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)