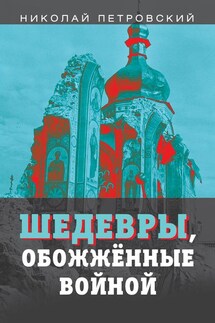

Шедевры, обожжённые войной - страница 11

По некоторым данным, общее количество перемещенных после Второй мировой войны на территорию СССР немецких книг не превышает семи миллионов изданий. Цифра крупная, но существенно меньшая, чем ущерб, причиненный агрессором российским библиотекам.

На Ялтинской конференции 1945 года, а затем и в Потсдаме было утверждено положение о компенсаторной реституции, согласно которому страна агрессор обязана была возместить стране-жертве причиненный ей ущерб собственным достоянием того же рода. Поэтому вывоз из Германии культурных ценностей в качестве компенсации наших потерь происходил на законных основаниях.

Правда, сейчас на Западе не прочь поставить под сомнение само положение о «компенсаторной реституции»: якобы оно не соответствует нормам международного права и вообще является чуть ли не «сталинской выдумкой». Между тем положение о компенсаторной реституции получило признание в международном праве еще задолго до начала Второй мировой войны. Его пункты содержались уже в Версальском договоре 1919 года (статья 247), а затем были включены в Устав ООН (статья 107).

Не следует забывать также, что в 50-60-е годы советское правительство возвратило бывшей ГДР в качестве жеста доброй воли почти девяносто процентов вывезенных после войны из Германии историко-культурных ценностей. В общей сложности было передано около двух миллионов музейных предметов, в том числе знаменитый Пергамский алтарь и шедевры Дрезденской картинной галереи. Тогда же были возвращены книги Саксонской земельной и Берлинской государственной библиотек, а также большая часть книжных фондов библиотеки города Готы.

Но об этом сейчас как-то не очень любят вспоминать.

Глава 3

В поисках утраченных шедевров

На крупнейших западных аукционах в последние годы все чаще стали появляться, словно выныривая из омута времени, картины с инвентарными номерами Русского музея. Это – эхо войны, следы преступления, совершенного гитлеровцами, когда они, захватив Крым, разграбили передвижную выставку петербургского музея, находившуюся во дворце графа Воронцова в Алупке.

Рассекреченные недавно архивные документы Оперативного штаба «Рейхсляйтер Розенберг» свидетельствуют, что остатки разоренной экспозиции в 1943 году были вывезены в Берлин. Судьба многих произведений этого уникального собрания русской живописи с тех пор остается неизвестной.

Завязка этой драматической истории относится к довоенному времени. В начале 1940 года Русским музеем в Ленинграде была сформирована передвижная экспозиция «Основные этапы развития русской живописи», которая, как это было принято в советские времена, для художественного просвещения народных масс отправилась в путешествие по маршруту Нальчик – Керчь. Коллекция была тщательно подобрана – настоящее собрание шедевров, включавшее работы таких прославленных мастеров русской живописи как О.Кипренский, В.Тропинин, К.Брюллов, А.Иванов, И.Крамской, В.Суриков, И.Репин, А.Венецианов, В.Верещагин, А.Куинджи, И.Левитан, К.Маковский, Б.Кустодиев, В.Серов, К.Коровин и многих других. Весной 1941 года странствующая выставка находилась в Керчи, откуда направилась в Алупку. Здесь ее и застала война. Дошедшие до нас архивные документы говорят о том, что бесценные художественные реликвии Русского музея, несмотря на сумятицу и неразбериху, характерные для начального этапа боевых действий, не были брошены на произвол судьбы. Управление по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР и руководство Русского музея прилагали немалые усилия, чтобы спасти коллекцию. 6 июля 1941 года директор передвижной выставки В.Бойков, выполняя инструкции, полученные из Москвы и Ленинграда, подписал акт о передаче 183 произведений живописи и графики Алупкинскому дворцу-музею «во временное пользование, до особого распоряжения». Есть сведения, что в конце августа их упаковали в ящики и попытались переправить на восток, но довезли лишь до Ялты и вернули в Алупку.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)