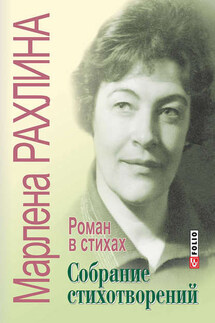

Собрание стихотворений. Роман в стихах (сборник) - страница 4

Согласимся, в этом коротком восьмистишии уже что-то предугадано из того, что станет судьбой поэта. Но есть и то, что требует объяснения. «Она» – это поэзия. И она именуется – «неназванная скорбь». Так ли это? Не полны ли скорбью многие стихи М. Рахлиной в зрелые и поздние годы? Не слишком ли сильным является это утверждение? Многим такое определение поэзии покажется неточным.

Но не будем торопиться с оценками. Обратимся к творчеству поэта и для начала прочтем одно из наиболее тонких и глубоких ее стихотворений «Прозрачный октябрь»:

Безусловно, мы чувствуем здесь присутствие печали. Но о чем мы печалимся, вглядываясь в осенний пейзаж? Разве это названо? Разве это можно назвать? О чем здесь речь – о смерти? Или об увяданьи? Или скорее – о прощании? Названа ли скорбь своим именем? А если и сказано, что «надежда все тлеет в душе… и не может сгореть», можно ли однозначно решить, отчего нам грустно? Оттого, что она всего лишь тлеет? Но ведь она почему-то не может сгореть…

Здесь чувство так и не названо. Представлена картина, которая может вызывать некоторые переживания, слышна интонационная мелодия, бьется толчками ритм – и читатель чувствует волнение… Ни мука, ни скорбь не названы, не попали в фокус внимания.

Возьмем другое стихотворение – о жизни, о нелегкой доле:

Все в этих стихах как будто условно и символично. Вместе с тем символика эта прозрачна. Так узнаваем этот излом пути, поворотный пункт судьбы, так знакомы эти обстоятельства. И какая пронзительная печаль за всем изображенным… И ни слова о самой печали. Она и здесь, присутствуя, остается неназванной. Она растворилась в стихах, стала ими, через них звучит не наименование ее – мотив, переживание. Так и было сказано в том раннем стихотворении:

Можно в этом утверждении искать выражение позиции нравственной, можно – эстетической. Скорее всего, здесь есть и то, и другое. Этика и поэтика едины в той традиции, к которой принадлежит М. Рахлина. Это традиция тютчевской «божественной стыдливости страданья» и «тайной струи страданья» у Пастернака. За этим сдержанность и целомудрие человека, причастного к высокой культуре поведения и общения. За этим свойственное серьезному художнику понимание, что, прямо говоря о скорби, впечатления о ней не создают.