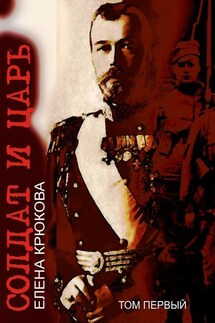

Солдат и Царь. том первый - страница 17

…Раненых на пункте сбора спросили, кто ж такой смелый их вынес с поля боя. Раненые в один голос повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».

Пашку к вечеру вызвали к командиру. Глаза ее потерянно выхватывали из сумерек медные пуговицы на командирском кителе, серебряные лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, – а шевелюра темная, – блеск вставного серебряного зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, над головами людей, в красном углу. У нее занималось дыхание, вдох и выдох давались с трудом. Она стеснялась этого простудного, хриплого сопения. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядела себе под ноги, на носки грязных сапог.

«Грязная я… И сапоги не почистила… кляча водовозная…»

– Солдат Бочарова, ближе подойди.

И командира глотка странно, с дрожью, хрипела.

Пашка шагнула вперед и чуть не наступила сапогом на сапог командира. Вплотную, нос к носу, стояли сапоги – начищенный командирский и грязный Пашкин.

– Солдат Бочарова! Награждается орденом святого Георгия четвертой степени… за исключительную доблесть, проявленную при спасении множества жизней русских солдат под огнем… неприятеля…

Пашка закрыла глаза, потом опять открыла их. Смотрела в лицо командиру.

По щекам командира катились слезы, а рот улыбался, и железный зуб звездой блестел.

Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрепляя к гимнастерке орден, и Пашка скосила глаза и видела, как в центре серебряного креста с тяжелыми, как у мельницы, лопастями скачет всадник на белом эмалевом коне, и в руке у всадника крохотное копье, и им он разит змея. Голова у нее закружилась, она подняла взгляд, сцепила зубы и выпрямилась, а командир, кряхтя, все возился с орденом, не мог прикрепить, и крест все падал ему в ладонь.

Наконец получилось.

Слишком близко моталось лицо командира. Глаза в глаза воткнулись.

– Служу Царю и Отечеству! – громко выкрикнула Пашка, и щеки ее, от взбежавшей в лицо ярой густой крови, стали краснее лампады.

И случилось странное. Ей казалось – все колышется, плывет во сне. Командир обнял ее, как отец – дочь, и вытер мокрую от слез щеку об ее погон, о болотную траву гимнастерки. И, отняв лицо, ее ладонью утирался.

– Спасибо тебе, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, – только и повторял, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ее плечи, и сквозь рукава поджигал Пашкину кожу огонь командирских ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопело видела: все вокруг, в ставке, стояли навытяжку, молча, и у всех глаза солено блестели.

* * *

Война катилась, война варила свое варево, а люди – свое, и война ревновала людей к людской пище, она злобно и торжествующе разбила вражьими снарядами полевую кухню, и голод заполз в желудки солдат длинными черными червями. Очумело трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказ о наступлении. Солдаты выбирались из окопов и бежали вперед, и падали, и проклинали мир, себя и Бога. А потом, лежа на земле, умирая, просили у Бога прощенья, но Он не слышал их. Дым налетал и скручивал грязной тряпкой, выжимал легкие, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки к животу, их рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, как черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки вперед, бежали, не видя и не слыша ничего – еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русские напирали. Всем казалось: еще немного, и это будет последний бой!