Читать онлайн Жан-Кристиан Птифис - Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых

LE SAINT SUAIRE DE TURIN

TÉMOIN DE LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST

Jean-Christian Petitfils

This edition is published by arrangement with Éditions Tallandier in conjunction with its duly appointed agents Books And More Agency #BAM, Paris, France. All rights reserved.

Книга опубликована под руководством Дени Мараваля.

Карты: © Éditions Tallandier/Légendes Cartographie, 2022

© Éditions Tallandier, 2022

© 2022, Tallandier

© Черезова Е. А., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025

КоЛибри>®

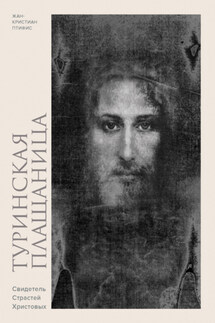

Туринская плащаница, хранящаяся в соборе Святого Иоанна Крестителя, несет на себе следы человеческих страданий – на ткани остались капли крови из ран, нанесенных копьем, плетями и колючим терновым венцом, слезы и пот распятого человека… Был ли этот кусок ткани, посмертный покров, реальным свидетелем погребения Иисуса Христа в Иерусалиме в 33 году нашей эры? В книге Жан-Кристиан Птифис убедительно показывает – свидетельству плащаницы можно верить, ее подлинность несомненна!

Cultura

В книге «Туринская плащаница. Свидетель страданий Иисуса Христа» историк Жан-Кристиан Птифис рассказывает о последних результатах своего исследования древней святыни. Изучив реальные биографии средневековых святых, сравнив их с поэтичными средневековыми легендами, он приходит к парадоксальному выводу: плащаница – настоящая.

Le Monde

Жан-Кристиан Птифис, автор двух важнейших книг об Иисусе, попавший под очарование загадки Туринской плащаницы еще сорок лет назад, наконец дал наиболее полную информацию об этом чуде…

Le Figaro

В своей книге Жан-Кристиан Птифис возвращается к истории самого загадочного предмета христианского мира и показывает, как благодаря науке в истории этой святыни появились самые невероятные выводы, позволяющие трактовать многие события неожиданным образом.

Atlantico

Покров, в который, как полагают, было завернуто тело Иисуса до его воскресения, долгие годы не поддавался анализу. В этой книге Жан-Кристиан Птифис утверждает, что наконец ответил на вопрос о его подлинности.

La Liberté

Введение

Секондо Пиа, сорокатрехлетний господин со слегка унылыми на вид усами, щеголявший в костюме-тройке с жестким целлулоидным воротничком, член туринского городского совета и адвокат, кавалер ордена Христа, слыл человеком серьезным. Еще в юности он не на шутку увлекся стремительно развивавшейся в те годы фотографией – настолько, что стал одним из самых выдающихся фотографов-любителей пьемонтской столицы. Его крайне удачные снимки вызывали всеобщее восхищение.

С 25 мая по 2 июня 1898 года по случаю четырехсотлетия собора Святого Иоанна Крестителя, пятидесятилетия Альбертинского статута и двадцати четырех лет со дня основания Королевства Италия в Турине проходила большая выставка религиозного искусства. Решено было выставить и Плащаницу, хранившуюся в соборе. В почитании этого драгоценного полотна с двойным – с лица и со спины – изображением усопшего Христа, претерпевшего бичевание и другие муки, со всеми свидетельствами Его Страстей, отмечался значительный спад: XIX век был веком рационализма, науки и прогресса, особенно в этом передовом городе, куда пришел Великий Восток Италии (1862) и многие другие масонские ложи, в высшей степени враждебные католичеству.

И тем не менее успех говорил сам за себя. За неделю святыню увидели не менее 800 000 паломников. Король Умберто I, ее владелец, после некоторых колебаний дал разрешение сделать серию снимков.

У дома Ноэля Ногье де Малиже, француза-салезианца, преподававшего физику и химию в лицее Вальсаличе и также увлекавшегося фотографией, при виде Плащаницы родилась идея. «Когда я заметил, что выступающие части Тела имеют темный оттенок, – рассказывает он, – а углубления или не отпечатавшиеся части светлые, мне тут же пришло в голову сравнение образа на Плащанице со своего рода фотографическим негативом[1]». Так почему бы не попытаться «получить позитивное изображение Христа[2] непосредственно на фотографической пластине?» Для него, как, впрочем, и для подавляющего большинства католиков того времени, этот непостижимый отпечаток не мог быть ничем иным, как образом Христа, восставшего ночью из мертвых. И вот благодаря ходатайствам салезианца эту миссию поручили Секондо Пиа, официальному фотографу выставки.

25 мая после церемонии открытия господин Пиа воспользовался обеденным перерывом, чтобы установить оборудование в капелле Святой Плащаницы[3]. Он решил использовать две лампы яркостью тысяча свечей каждая, питающиеся от переносного генератора – в соборе тогда еще не было электричества. В присутствии викария, лица, отвечавшего за безопасность, и лейтенанта полиции он выполнил первые снимки на стеклянной пластине 50×60 см. Первая попытка провалилась, виной тому были испорченные матовые фильтры и недостаточное освещение. Но Пиа не стал затягивать и уже вечером 28 мая повторил опыт: закрыл двери собора, иначе настроил генератор и удлинил выдержку. Большое стекло, которым по распоряжению принцессы Клотильды Савойской, сестры Умберто I, была накрыта святыня для защиты от дыма свечей и ладана, мешало фотографу, но он упорно продолжал работу. Наконец в одиннадцать часов вечера он сделал первый снимок с выдержкой четырнадцать минут, а затем второй – с двадцатиминутной экспозицией.

Той же ночью в темной комнате, которую Пиа оборудовал у себя дома, фотограф и двое его друзей погрузили пластины в ванночку, наполненную прозрачным проявителем. В рассеянном свете красной лампочки перед ошеломленным фотографом постепенно вырисовалось то, чего не мог узреть никто на протяжении девятнадцати столетий: поразительный, бесподобный, подлинный образ распятого, полный загадочной и чарующей красоты, священный, запечатленный смертью. Какая мощь! Пластичность изображения зачаровывала. Первая стеклянная пластина едва не выскользнула у фотографа из рук. «Я стоял, не в силах пошевелиться», – рассказывал он[4]. Пиа понял, что по своим характеристикам Плащаница, как и предполагал дом Ноэль Ногье де Малиже, – своего рода фотографический негатив.

До сих пор, разглядывая полотно вблизи, можно было различить на нем только светло-желтые пятна и несколько карминно-розовых отметин – вероятно, следы человеческой крови. Чтобы различить силуэт, выступающий из этих неясных теней, нужно было отступить на два-три шага. Негатив на негатив дает позитив, инверсия цветов придавала образу Христа величие – разве можно было сомневаться в том, что это именно Он?

Одну из пластин, с Его Ликом, разместили в темном выставочном зале, подсветив сзади. Эффект был ошеломляющий. После закрытия выставки, состоявшегося 2 июня, снимки появились в итальянской прессе: в генуэзской газете Il Cittadino, в Corriere Nazionale и в L’Osservatore Romano.

«Новость разлетелась немедленно, – отметил один из редакторов ватиканского официоза, – и к дому умелого и удачливого художника началось настоящее паломничество. Автор этих строк тоже устремился туда. Освещенная фотографическая пластина в своей прозрачности вызвала у него неизъяснимое чувство. Мы ясно узрели черты Искупителя такими, каковы они были, и стали первыми, кто увидел их спустя девятнадцать столетий, когда никто и не смел питать на это надежды».

Затем автор акцентировал внимание на инверсии черного и белого:

«То был совершенный и целостный образ Лика Его и Его членов, проявленный на свет, как если бы фотограф выполнил снимок не полотна, в которое было завернуто тело, а самого Христа-Страстотерпца. Плащаница оказалась точным, пусть нечитаемым с виду негативом обагренных кровью останков, уложенных на нее».

Фотографии Секондо Пиа произвели «невыразимое впечатление», написал корреспондент генуэзской газеты Il Cittadino. Отпечатки на альбуминной бумаге разошлись по всему миру. Поразительный успех для простых снимков!

За рубежом новость тоже стала сенсацией. Как выразился французский чартист Артюр Лот, «все равно что самого погребенного Христа запечатлел в его саване невидимый фотограф, после чего с этого снимка были сделаны отпечатки». И добавил:

«В этом цельном и подлинном образе, оставленном нам Христом-Искупителем на плащанице, в которой он был погребен, и словно бы намеренно явленном миру на исходе века скептицизма и неверия, тогда, когда его божественная сущность отрицалась как никогда ранее, позволительно видеть залог возрождения христианства в грядущие времена»[5].

Это «стало подтверждением ключевых догматов католической веры, – с не меньшим воодушевлением писал аббат Рабуассон в выпуске La Vérité от 23 июля 1898 года, – факта Воскресения, ипостасного союза, божественной сущности Господа нашего Иисуса Христа».

Но не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?.. Полемика разразилась даже в самом духовенстве; высказывались сомнения в подлинности туринской реликвии. Ну а рационалисты, скептики и пессимистично настроенные умы подвергли снимки критике, говоря об ошибке или мошенничестве. Для них Плащаница была очередным объектом из обширной категории лжесвятынь, наследия средневековых суеверий, которыми полнятся сокровищницы соборов и пыльные ризницы церквей.

Лишь при следующем публичном выставлении святыни, 3 мая 1931 года, когда профессиональный фотограф Джузеппе Энрие выполнил одиннадцать более детализированных снимков на новую ортохроматическую пленку и с применением желтых фильтров, эти сомнения были развеяны[6]. Сам того не зная, Секондо Пиа открыл новую эпоху в истории Туринской плащаницы, которая, не лишившись статуса святыни, стала еще и предметом научных исследований[7].

С тех самых пор вокруг этой важнейшей реликвии христианства не утихают споры историков и других ученых. Главные вопросы таковы: действительно ли этим погребальным полотном был укрыт Иисус Христос? Стало ли оно свидетельством его погребения? Было ли оно и вправду «безмолвным» «и в то же время удивительно красноречивым» свидетелем, как говорил святой Иоанн Павел II?

Как известно, в Средние века, во времена, когда чудесное почти всегда смешивалось с подлинной верой, реликвии были объектом всеобщего поклонения. Вокруг них процветали культы, подпитывая спрос и набожность простонародья, принимавшего все за чистую монету. Процветала и незаконная торговля, приносившая немалый доход. Волосы и фрагменты платья Девы Марии, ампула с ее молоком, волоски из бороды святого Петра, зуб святого Иоанна Крестителя, крайняя плоть Христа – причем не одна… А сколько по всему миру кусочков Креста Господня или гвоздей с него? Считалось, что подобные предметы своей материальностью помогают паломникам в молитве. В XVI веке кальвинисты посмеялись над этим.

Отметим, что не всегда речь шла о намеренном надувательстве. В те давние времена представления о подлинных и поддельных реликвиях отличались от современных. Даже частицы реликвии, включенной в копию, было достаточно, чтобы она также считалась подлинной. С парой металлических опилок от гвоздя с Креста Господня можно изготовить новый гвоздь! Чтобы заручиться защитой Спасителя, император Константин I, прозванный Великим (280–337), приказал вковать в свои доспехи кусочек одного из священных гвоздей, а лангобардская королева Теоделинда (570–627) носила эту реликвию в железной короне, украшенной драгоценными камнями и эмалью; корона ее хранится в Монце. Другой метод, попроще, заключался в том, что к оригиналу прикладывали копию – плат или иной предмет, – и копия эта, в свою очередь, становилась источником чудес… и прибыли! Свойства таких «контактных реликвий» приумножались до бесконечности.